Генофонд.рф / Народы и регионы / Южная Азия / Структуру генофонда Индии сформировали миграции мужского населения

Структуру генофонда Индии сформировали миграции мужского населения

04.06.2015

Скачать страницу в PDF

Полногеномные данные показали сходство генетического, лингвистического и географического ландшафтов Индии

Исследование генофонда Индии по полногеномной аутосомной панели GenoChip указало на преобладание в нем юго-западноазиатского компонента. Также ученые выяснили, что генетический ландшафт Индии довольно точно совпадает с географическим и лингвистическим делением её населения. Полногеномные данные хорошо согласуются с данными по Y-хромосоме, но не по митохондриальной ДНК. Из этого авторы сделали вывод о том, что современный генофонд Индии сформировали миграции мужского населения. По данным же о митохондриальной ДНК (наследуемой только по материнской линии) население Индии генетически довольно однородно из-за патрилокальной традиции (перемещение женщин в селение мужа), присущей этой стране.

Соотношение культурных и демографических факторов в процессе расселения человека по Земле всегда вызывало интерес у ученых. Индия является прекрасным модельным объектом для подобных исследований. Раннее появление современного человека на территории Индии, разнообразие культур, и языков – все это повлияло на формирование сложной структуры генофонда Индии. Его многократно изучали генетики, но приходили порой к противоречивым выводам. Присутствие в Y-хромосомном генофонде населения Индии двух компонентов — автохтонного (гаплогруппы F*-M89, H-M69 и L-M20) и привнесенного извне (гаплогруппы J-M304, O2a-M95 и O3a3-M117) — признавалось большинством авторов. Однако происхождение гаплогруппы R1a1-M17, традиционно связываемой с индоевропейцами, до сих пор вызывает дискуссии. Была ли она привнесена носителями индо-арийских языков в Индию (Wells, 2001; Underhill, 2010) или имеет индийское происхождение (Sharma, 2009)? Мировая наука так и не смогла прийти к консенсусу в этом вопросе.

При этом все ранние исследования митохондриального генофонда Индии показали его гомогенность и древнее происхождение. Фактически 80% его представлено потомками всего двух гаплогрупп: M и R.

Руководствуясь этими сведениями, генетик АрунКумар (ArunKumar) совместно с коллективом индийских ученых и мировым проектом Генографик 2.0 поставил цель изучить индийский генофонд по полногеномной аутосомной панели GenoChip, созданной специально для решения популяционных задач . По этой панели авторы статьи в журнале Journal of Human Genetics исследовали 78 мужчин-индусов. Они попытались ответить на следующие вопросы:

- Какие черты генофонда Индии, выявляются по маркерам панели GenoChip?

- Коррелирует ли полученная по полногеномным данным структура генофонда индусов с данными географии и лингвистики?

- Как результаты полногеномных исследований согласуются с данными, полученными по однородительским маркерам (Y хромосомы и митохондриальной ДНК?

Что получили исследователи:

- Выявлено три компонента генофонда Индии: юго-западноазиатский (предположительно автохтонный для Индии), северо-западноазиатский и юго-восточноазиатский. При этом в целом доминирует юго-западноазиатский компонент, из чего сделан вывод о его автохтонности. Из всех рассмотренных индийских групп этот компонент наиболее характерен для дравидов, древнего доарийского населения Индии, что ещё раз подтверждает автохтонность юго-западноазиатского компонента.

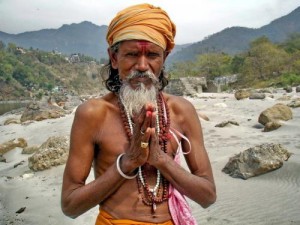

Индийский брахман Важно подчернуть, что ученые обнаружили у брахманов и северных индийских популяций примерно 10% североевразийского и средиземномкорского компонентов (суммарно). В других индийских популяциях эти компоненты не встречены. Этот факт подтверждает наличие европейских предков у этой касты.

- Авторами был применен оригинальный подход, когда анализ Admixture проводится без использования традиционных в качестве предковых для всего человечества африканских популяций. Вместо этого авторы в качестве предковой использовали данные по смоделированной ими предковой популяции населения Индии. Это позволило им получить нетривиальные результаты. Кластерный анализ на основе полученных в Admixture пропорциях выявил семь кластеров (Рис.1), которые в целом согласуются с лингвистическим и географическим делением индийских популяций.

Рис.1 Кластеризация индийских популяций на основе Admixture пропорций

Фактически каждая языковая группа Индии (индоевропейцы, дравиды, тибето-бирманцы, австроазиаты) формирует свой кластер. Исключения лишь подтверждают правило: брахманы выделились в отдельный кластер, а народы, принадлежащие к тибето-бирманнским языкам, сформировали два кластера.

Но хи-квадрат тест показал, что подразделение индусов по географическим районам (однако в этом виде анализа брахманы рассматривались как отдельная группа) более достоверно согласуется с данными генетики, чем лингвистическое подразделение.

В целом, к индоевропейцам (сравнение проводилось с итальянцами и брахманами) оказываются ближе популяции южной и западной Индии, а популяции Северной и Северо-восточной Индии ближе к китайцам.

Анализ главных компонент показал деление индусов на восточный, южный и северовосточный обособленные кластеры; также отдельный единый кластер формируют брахманы с представителями Западной Индии. Анализ полученных данных в свете лингвистической принадлежности образцов показал четкие генетические различия между дравидами, тибето-бирманцами и австроазиатами. При этом индоевропейцы, за исключением брахманов, не могут быть четко отделены от дравидов.

- Авторы работы нашли высокую корреляцию между данными полиморфизма Y-хромосомы и полногеномными данными. Но не нашли такой корреляции между митохондриальной ДНК и полногеномными данными. Это доказывает, как считают авторы, что именно миграции мужчин и сформировали современную структуру генофонда Индии. Митохондриальный же генофонд, напротив, крайне гомогенен. Это может указывать на то, что для расселения женщин по территории Индии не существовало ни географических, ни лингвистических барьеров.

Источник:

Genome-wide signatures of male-mediated migration shaping the Indian gene pool

Journal of Human Genetics , (21 May 2015) | doi:10.1038/jhg.2015.51

http://www.nature.com/jhg/journal/vaop/ncurrent/full/jhg201551a.html

Авторы и аффилиация — по ссылке.

Полный текст статьи можно скачать здесь ArunKumar 2015 Genochip India JHG

Похожие статьи

| Накопленные данные по частотам микросаттелитных гаплотипов Y-хромосомы позволили исследователям обнаружить 11 крупных родословных кластеров в Азии. Их основателей можно считать отцами-основателями современной азиатской популяции, наряду с Чингисханом (Тимучином) и Гиочангом. | Генетики создали генетические портреты по Y-хромосоме двух высокостатусных казахских родов - степной аристократии и степного духовенства. И выявили частичную связь между социальным и биологическим родством на примере родовой структуры казахского народа. | | На основе полного секвенирования Y-хромосомной гаплогруппы G1 российские и казахские генетики построили детальное филогенетические дерево, вычислили скорость мутирования и генетически обосновали генгеалогию казахского рода аргынов. | Исследователи впервые создали подробную карту генетической структуры популяций Великобритании. В генофонде современной популяции удалось увидеть отражение важнейших событий в истории заселения Британских островов. |

|

Избранное

Анализ древних геномов с запада Иберийского полуострова показал увеличение генетического вклада охотников-собирателей в позднем неолите и бронзовом веке. След степной миграции здесь также имеется, хотя в меньшей степени, чем в Северной и Центральной Европе.

|

Геологи показали, что древний канал, претендующий на приток мифической реки Сарасвати, пересох еще до возникновения Индской (Хараппской) цивилизации. Это ставит под сомнение ее зависимость от крупных гималайских рек.

|

Текст по пресс-релизу Института археологии РАН о находке наскального рисунка двугорбого верблюда в Каповой пещере опубликован на сайте "Полит.ру".

|

На основе изученных геномов бактерии Yersinia pestis из образцов позднего неолита – раннего железного века палеогенетики реконструировали пути распространения чумы. Ключевое значение в ее переносе в Европу они придают массовой миграции из причерноморско-каспийских степей около 5000 лет назад. По их гипотезе возбудитель чумы продвигался по тому же степному коридору с двусторонним движением между Европой и Азией, что и мигрирующее население.

|

Генетическое разнообразие населения Сванетии в этой работе изучили по образцам мтДНК и Y-хромосомы 184 человек. Данные показали разнообразие митохондриального и сравнительную гомогенность Y-хромосомного генофонда сванов. Авторы делают вывод о влиянии на Y-хромосомный генофонд Южного Кавказа географии, но не языков. И о том, что современное население, в частности, сваны, являются потомками ранних обитателей этого региона, времен верхнего палеолита.

|

Опубликовано на сайте Коммерсант.ru

|

Авторы свежей статьи в Nature опровергают представления о почти полном замещении охотников-собирателей земледельцами в ходе неолитизации Европы. Он и обнаружили, что генетический вклад охотников-собирателей различается у европейских неолитических земледельцев разных регионов и увеличивается со временем. Это говорит, скорее, о мирном сосуществовании тех и других и о постоянном генетическом смешении.

|

Последние дни у нас веселые – телефон звонит, не переставая, приглашая всюду сказать слово генетика. Обычно я отказываюсь. А здесь все одно к одному - как раз накануне сдали отчет на шестистах страницах, а новый – еще только через месяц. И вопросы не обычные - не про то, когда исчезнет последняя блондинка или не возьмусь ли я изучить геном Гитлера. Вопросы про президента и про биологические образцы.

|

В Медико-генетическом научном центре (ФГБНУ МГНЦ) 10 ноября прошла пресс-конференция, на которой руководители нескольких направлений рассказали о своей работе, связанной с генетическими и прочими исследованиями биологических материалов.

|

Горячая тема образцов биоматериалов обсуждается в программе "В центре внимания" на Радио Маяк. В студии специалисты по геногеографии и медицинской генетике: зав. лаб. геномной географии Института общей генетики РАН, проф. РАН Олег Балановский и зав. лаб. молекулярной генетики наследственных заболеваний Института молекулярной генетики РАН, д.б.н., проф. Петр Сломинский.

|

О совсем недавно открытой лейлатепинской культуре в Закавказье, ее отличительных признаков и корнях и ее отношениях с известной майкопской культурой.

|

Интервью О.П.Балановского газете "Троицкий вариант"

|

В издательстве «Захаров» вышла книга «Эта короткая жизнь: Николай Вавилов и его время». Ее автор Семен Ефимович Резник, он же автор самой первой биографической книги о Н.И.Вавилове, вышедшей в 1968 году в серии ЖЗЛ.

|

Исследование генофонда четырех современных русских популяций в ареале бывшей земли Новгородской позволяет лучше понять его положение в генетическом пространстве окружающих популяций. Он оказался в буферной зоне между северным и южным «полюсами» русского генофонда. Значительную (пятую) часть генофонда население Новгородчины унаследовало от финноязычного населения, которое, видимо, в свою очередь, впитало мезолитический генофонд Северо-Восточной Европы. Генетические различия между отдельными популяциями Новгородчины могут отражать особенности расселения древних славян вдоль речной системы, сохранившиеся в современном генофонде вопреки бурным демографическим событиям более поздних времен.

|

На "Эхе Москвы" в программе "Культурный шок" беседа глав. ред. Алексея Венедиктова с д.б.н., зав. кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ Александром Марковым.

|

О том, неужели кто-то пытается придумать биологическое оружие против граждан России — материал Марии Борзуновой (телеканал "Дождь").

|

Отличная статья на сайте "Московского комсомольца"

|

Что такое биоматериал? Где он хранится и как используется? Об этом в эфире “Вестей FM” расскажут директор Института стволовых клеток человека Артур Исаев и заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики имени Вавилова, доктор биологических наук, профессор РАН Олег Балановский.

|

Что стоит за высказыванием В.В.Путина о сборе биологических материалов россиян, и реакцию на его слова в студии "Радио Свобода" обсуждают: политик Владимир Семаго, доктор биологических наук, генетик Светлана Боринская, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский.

|

Как сказал ведущий программы «Блог-аут» Майкл Наки, одна из самых обсуждаемых новостей недели – это высказывание Владимира Путина, про то, что собираются биоматериалы россиян – массово и по разным этносам. И это было бы смешно, когда бы не было так грустно - если бы после этого высказывания всякие каналы не начали выпускать сюжеты о биооружии, которое готовится против россиян. По поводу этой странной истории ведущий беседует с д.б.н., проф. РАН О.П.Балановским.

|

Ведущие специалисты в области генетики человека считают напрасными страхи перед неким «этническим оружием». Сделать его невозможно.

|

Комментируем ситуацию вокруг вопроса Президента РФ, кто и зачем собирает биологический материал россиян.

|

В африканских популяциях, как выяснилось, представлено большое разнообразие генетических вариантов, отвечающих за цвет кожи: не только аллели темной кожи, но и аллели светлой кожи. Последних оказалось особенно много у южноафриканских бушменов. Генетики пришли к заключению, что варианты, обеспечивающие светлую кожу, более древние, и возникли они в Африке задолго до формирования современного человека как вида.

|

Анализ генома 40-тысячелетнего человека из китайской пещеры Тяньянь показал его генетическую близость к предкам восточноазиатских и юговосточных азиатских популяций и указал на картину популяционного разнообразия в верхнем палеолите. Исследователи полагают, что 40-35 тыс. лет назад на территории Евразии обитали не менее четырех популяций, которые в разной степени оставили генетический след в современном населении.

|

В Санкт-Петербургском государственном университете, в Петровском зале здания Двенадцати коллегий состоялись чтения, посвященные 90-летию со дня рождения Льва Самуиловича Клейна. Большинство из выступавших на них археологов, антропологов, историков и других специалистов считают себя его учениками, которым он привил основы научного мышления, научил идти непроторенными дорогами, показал пример преодоления обстоятельств и стойкости в борьбе. Научные доклады начинались со слов признательности учителю. Представляем здесь выступление доктора исторических наук, профессора СПбГУ, главного научного сотрудника Музея антропологии и этнографии РАН Александра Григорьевича Козинцева.

|

Накануне 110-летия со дня рождения знаменитого антрополога и скульптора, автора всемирно известного метода реконструкции лица по черепу Михаила Михайловича Герасимова, в Дарвиновском музее прошел вечер его памяти. О том, как появился знаменитый метод, о работах мастера и развитии этого направления в наши дни рассказали его последователи и коллеги.

|

Генетики секвенировали митохондриальную ДНК 340 человек из 17 популяций Европы и Ближнего Востока и сравнили эти данные с данными по секвенированию Y-хромосомы. Демографическая история популяций, реконструированная по отцовским и материнским линиям наследования, оказалась совершенно разной. Если первые указывают на экспансию в период бронзового века, то вторые хранят память о расселении в палеолите после окончания оледенения.

|

Анализ геномов четырех индивидов с верхнепалеолитической стоянки Сунгирь показал, что они не являются близкими родственниками. Из этого авторы работы делают вывод, что охотники-собиратели верхнего палеолита успешно избегали инбридинга, так как каждая группа была включена в разветвленную сеть по обмену брачными партнерами.

|

Изучив 16 древних геномов из Африки возрастом от 8100 до 400 лет, палеогенетики предлагают картину смешений и перемещений, приведшую к формированию современных африканских популяций.

|

Анализ семи древних геномов из Южной Африки показал глубокие генетические различия между бушменами и прочими африканскими и неафриканскими популяциями. Время формирования первой развилки на древе человечества соответствует периоду формирования современного человека как вида, авторы оценили его в диапазоне от 350 до 260 тысяч лет назад.

|

Генетический ландшафт Папуа Новая Гвинея отмечен кардинальными различиями между горными и равнинными популяциями. Первые, в отличие от вторых, не обнаруживают влияния Юго-Восточной Азии. Среди горных популяций отмечается высокое генетическое разнообразие, возникшее в период возникновения земледелия. Делается вывод, что неолитический переход не всегда приводит к генетической однородности населения (как в Западной Евразии).

|

В неолитизации Европы роль культурной диффузии была очень незначительной. Основную роль играло распространение земледельцев с Ближнего Востока, которые почти полностью замещали местные племена охотников-собирателей. Доля генетического смешения оценивается в 2%. К таким выводам исследователей привел анализ частоты гаплогрупп митохондриальной ДНК и математическое моделирование.

|

Сочетание генетического и изотопного анализа останков из захоронений на юге Германии продемонстрировало патрилокальность общества в позднем неолите – раннем бронзовом веке. Мужчины в этом регионе вели оседлый образ жизни, а женщины перемещались из других регионов.

|

Наш постоянный читатель и активный участник дискуссий на сайте Лев Агни поделился своим мнением о том, что противопоставить изобилию некачественных научных публикаций в области истории.

|

Древние геномы изучили по аллелям, ассоциированным с болезнями, и вычислили генетический риск наших предков для разных групп заболеваний. Оказалось, что этот риск выше у более древних индивидов (9500 лет и старше), чем у более молодых (3500 лет и моложе). Обнаружилась также зависимость генетического риска заболеваний от типа хозяйства и питания древних людей: скотоводы оказались более генетически здоровыми, чем охотники-собиратели и земледельцы. Географическое местоположение лишь незначительно повлияло на риск некоторых болезней.

|

Международная группа археологов опровергла датировку выплавки меди в Чатал-Хююке – одном из самых известных поселений позднего неолита в центральной Турции. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Journal of Archaeological Science .

|

В продолжение темы майкопской культуры перепечатываем еще одну статью археолога, канд. ист. наук Н.А.Николаевой, опубликованную в журнале Вестник Московского государственного областного университета (№1, 2009, с.162-173)

|

В продолжение темы, рассмотренной в статье А.А.Касьяна с лингвистических позиций, и с разрешения автора перепечатываем статью археолога, к.и.н. Надежды Алексеевны Николаевой, доцента Московского государственного областного университета. Статья была опубликована в 2013 г. в журнале Восток (Оriens) № 2, С.107-113

|

Частичный перевод из работы Алексея Касьяна «Хаттский как сино-кавказский язык» (Alexei Kassian. 2009–2010. Hattic as a Sino-Caucasian language. Ugarit-Forschungen 41: 309–447)

|

Несмотря на признание исследований по географии генофондов со стороны мирового научного сообщества и все возрастающую роль геногеографии в междисциплинарных исследованиях народонаселения, до сих пор нет консенсуса о соотношении предметных областей геногеографии и этнологии. Генетики и этнологи часто работали параллельно, а с конца 2000-х годов началось их тесное сотрудничество на всех этапах исследования – от совместных экспедиций до совместного анализа и синтеза. Приведены примеры таких совместных исследований. Эти примеры демонстрируют, что корректно осуществляемый союз генетики и этнологии имеет добротные научные перспективы.

|

Генетический анализ показал, что население Мадагаскара сформировалось при смешении предков африканского происхождения (банту) и восточноазиатского (индонезийцы с Борнео). Доля генетических компонентов разного происхождения зависит от географического региона: африканского больше на севере, восточноазиатского – на юго-востоке. На основании картины генетического ландшафта авторы реконструируют историю заселения Мадагаскара – переселенцы из Индонезии появились здесь раньше, чем африканцы.

|

Появились доказательства того, что анатомически современный человек обитал на островах Индонезии уже в период от 73 до 63 тыс. лет назад, статья с результатами этой работы опубликована в Nature.

|

Анализ геномов бронзового века с территории Ливана показал, что древние ханаанеи смешали в своих генах компоненты неолитических популяций Леванта и халколитических - Ирана. Современные ливанцы получили генетическое наследие от ханаанеев, к которому добавился вклад степных популяций.

|

В журнале European Journal of Archaeology опубликована дискуссия между проф. Л.С.Клейном и авторами статей в Nature (Haak et al. 2015; Allentoft 2015) о гипотезе массовой миграции ямной культуры по данным генетики и ее связи с происхождением индоевропейских языков. Дискуссия составлена из переписки Л.С.Клейна с несколькими соавторами (Вольфганг Хаак, Иосиф Лазаридис, Ник Пэттерсон, Дэвид Райх, Кристиан Кристиансен, Карл-Гёран Шорген, Мортен Аллентофт, Мартин Сикора и Эске Виллерслев). Публикуем ее перевод на русский язык с предисловием Л.С.Клейна.

|

Анализ ДНК представителей минойской и микенской цивилизаций доказал их генетическое родство между собой, а также с современными греками. Показано, что основной вклад в формирование минойцев и микенцев внесли неолитические популяции Анатолии. Авторы обнаружили у них генетический компонент, происходящий с Кавказа и из Ирана, а у микенцев – небольшой след из Восточной Европы и Сибири.

|

Африка – прародина современного человека. Тем не менее генетические данные о древнем населении Африки до сего времени были совершенно незначительными – всего один прочитанный древний геном из Эфиопии возрастом 4,5 тысячи лет. Причины понятны – в экваториальном и тропическом климате ДНК плохо сохраняется и непригодна для изучения. Но вот сделан большой шаг вперед в этом направлении – секвенированы сразу семь древних африканских геномов, о чем поведала статья генетиков из Университета Упсалы, Швеция, опубликованная на сайте препринтов.

|

Публикуем заключительную часть статьи археологов из Одесского университета проф. С.В. Ивановой и к.и.н. Д.В. Киосака и археогенетика, проф. Grand Valley State University А.Г. Никитина. Предмет исследования — археологическая и культурная картина Северо-Западного Причерноморья эпохи энеолита — ранней бронзы и гипотеза о миграции населения ямной культуры в Центральную Европу.

|

Продолжаем публиковать статью археологов из Одесского университета проф. С.В. Ивановой и к.и.н. Д.В. Киосака и археогенетика, проф. Grand Valley State University А.Г. Никитина. Предмет исследования - археологическая и культурная картина Северо-Западного Причерноморья эпохи энеолита - ранней бронзы и гипотеза о миграции населения ямной культуры в Центральную Европу.

|

Представляем статью крупнейшего специалиста по степным культурам, проф. Одесского университета С.В. Ивановой, археолога из Одесского университета Д.В. Киосака и генетика, работающего в США, А.Г. Никитина. В статье представлена археологическая и культурная картина Северо-Западного Причерноморья эпохи энеолита - ранней бронзы и критический разбор гипотезы о миграции населения ямной культуры в Центральную Европу. Публикуем статью в трех частях.

|

Новые детали взаимоотношений современного человека с неандертальцами получены по анализу митохондри альной ДНК неандертальца из пещеры в Германии. Предложенный авторами сценар ий предполагает раннюю миграцию предков сапиенсов из Африки в Европу, где они метисировались с неандертальцами, оставив им в наследство свою мтДНК.

|

Изучив митохондриальную ДНК древних и современных армян, генетики делают вывод о генетической преемственности по материнским линиям наследования в популяциях Южного Кавказа в течение 8 тысяч лет. Многочисленные культурные перемены, происходящие за это время, не сопровождались изменениями в женской части генофонда.

|

Исследование генофонда парсов – зороастрийцев Индии и Пакистана – реконструировало их генетическую историю. Парсы оказались генетически близки к неолитическим иранцам, так как покинули Иран еще до исламизации. Несмотря на преимущественное заключение браков в своей среде, переселение в Индию оставило генетический след в популяции парсов. Оно сказалось в основном на их митохондриальном генофонде за счет ассимиляции местных женщин.

|

На прошедшем форуме «Ученые против мифов-4», организованном порталом «Антропогенез.ру», состоялась специальная конференция «Ученые против мифов-профи» - для популяризаторов науки. В профессиональной среде обсуждались способы, трудности и перспективы борьбы с лженаукой и популяризации науки истинной.

|

С разрешения авторов публикуем диалог д.и.н. Александра Григорьевича Козинцева и проф. Льва Самуиловича Клейна, состоявшийся в мае 2017 г.

|

С разрешения автора и издательства перепечатываем статью доктора историч. наук А.Г.Козинцева, опубликованную в сборнике, посвященном 90-летию Л.С.Клейна (Ex ungue leonem. Сборник статей к 90-летию Льва Самуиловича Клейна. СПб: Нестор-история, 2017. С.9-12).

|

Конференция «Позднепалеолитические памятники Восточной Европы», состоявшаяся в НИИ и Музее Антропологии МГУ, была посвящена 100-летию со дня рождения Марианны Давидовны Гвоздовер (1917-2004) – выдающегося археолога, специалиста по палеолиту. Участники конференции с большой теплотой вспоминали ее как своего учителя, а тематика докладов отражала развитие ее идей.

|

В журнале Science опубликованы размышления о роли исследований древней ДНК в представлениях об истории человечества и о непростых взаимодействиях генетиков с археологами. Одна из основных сложностей заключается в неоднозначных связях между популяциями и археологическими культурами. Решение сложных вопросов возможно только путем глубокой интеграции генетики, археологии и других наук.

|

По 367 митохондриальным геномам построено дерево гаплогруппы U7, определена ее прародина и описано распространение основных ветвей. Некоторые из них связывают с демографическими событиями неолита.

|

Казахские, российские и узбекские генетики исследовали генофонд населения исторического региона Центральной Азии – Трансоксианы по маркерам Y-хромосомы. Оказалось, что основную роль в структурировании генофонда Трансоксианы играет не географический ландшафт, а культура (хозяйственно-культурный тип): земледелие или же кочевое скотоводство. Показано, что культурная и демическая экспансии могут быть не взаимосвязаны: экспансия арабов не оказала значимого влияния на генофонд населения Трансоксианы, а демическая экспансия монголов не оказала значимого влияния на его культуру.

|

Российские антропологи исследовали особенности морфологии средней части лица в популяциях Северо-Восточной Европы в связи с факторами климата. Оказалось, что адаптации к низким температурам у них иные, чем у народов Северной Сибири. Полученные результаты помогут реконструировать адаптацию к климату Homo sapiens верхнего палеолита, так как верхнепалеолитический климат был более всего похож на современный климат Северо-Восточной Европы. Таким образом, современные северо-восточные европейцы могут послужить моделью для реконструкции процессов, происходивших десятки тысяч лет назад.

|

Немецкие генетики успешно секвенировали митохондриальную и проанализировали ядерную ДНК из египетских мумий разных исторических периодов. Они показали, что древние египтяне были генетически близки к ближневосточному населению. Современные египтяне довольно сильно отличаются от древних, главным образом долей африканского генетического компонента, приобретенного в поздние времена.

|

Данные по четырем древним геномам из бассейна Нижнего Дуная указали на долгое мирное сосуществование местных охотников-собирателей и мигрировавших земледельцев в этом регионе. На протяжении нескольких поколений между ними происходило генетическое смещение, а также передача культурных навыков.

|

Цвет кожи человека сформировался под сильным давлением естественного отбора и определяется балансом защиты от ультрафиолета и необходимого уровня синтеза витамина D. Цвет волос и радужной оболочки глаза, хотя в основном определяется тем же пигментом, в меньшей степени продукт естественного отбора и находится под большим влиянием других факторов. Одни и те же гены могут влиять на разные пигментные системы, а комбинация разных аллелей может давать один и тот же результат.

|

Юго-Восточная Европа в неолите служила местом интенсивных генетических и культурных контактов между мигрирующими земледельцами и местными охотниками-собирателями, показывает исследование 200 древних геномов из этого региона. Авторы описали разнообразие европейских охотников-собирателей; нашли, что не все популяции, принесшие земледелие в Европу, происходят из одного источника; оценили долю степного компонента в разных группах населения; продемонстрировали, что в смешении охотников-собирателей с земледельцами имел место гендерный дисбаланс – преобладание мужского вклада от первых.

|

Культурная традиция колоковидных кубков (одна из самых широко распространенных культур в позднем неолите/бронзовом веке), по-видимому, распространялась по Европе двумя способами – как передачей культурных навыков, так и миграциями населения. Это выяснили палеогенетики, представив новые данные по 170 древним геномам из разных регионов Европы. В частности, миграции с континентальной Европы сыграли ведущую роль в распространении ККК на Британские острова, что привело к замене 90% генофонда прежнего неолитического населения.

|

Российские антропологи провели новое исследование останков человека с верхнепалеолитической стоянки Костёнки-14 с использованием современных статистических методов анализа. Они пришли к выводу о его принадлежности к европеоидному типу и отсутствии австрало-меланезийских черт в строении черепа и зубной системы. Примечательно, что этот вывод согласуется с данными палеогенетиков.

|

Профессор Тоомас Кивисилд, один из ведущих геномных специалистов, представляющий Кембриджский университет и Эстонский биоцентр, опубликовал обзор по исследованиям Y-хромосомы из древних геномов. В этой обобщающей работе он сфокусировался на данных по Y-хромосомному разнообразию древних популяций в разных регионах Северной Евразии и Америки.

|

С разрешения редакции публикуем статью д.и.н. О.В.Шарова (Институт истории материальной культуры РАН) о роли выдающегося археолога д.и.н. М. Б. Щукина в решении проблемы природы черняховской культуры. В следующих публикациях на сайте можно будет познакомиться непосредственно с трудами М. Б. Щукина.

|

Перепечатываем статью выдающегося археолога М.Б.Щукина «Рождение славян», опубликованную в 1997 г. в сборнике СТРАТУМ: СТРУКТУРЫ И КАТАСТРОФЫ. Сборник символической индоевропейской истории. СПб: Нестор, 1997. 268 с.

|

Ученым удалось выделить древнюю мтДНК, в том числе неандертальцев и денисовцев, из осадочных отложений в пещерах, где не сохранилось самих костей. Авторы считают, что этот способ может значительно увеличить количество древних геномов.

|

Авторы находки в Южной Калифорнии считают, что метки на костях мастодонта и расположение самих костей говорят о следах человеческой деятельности. Датировка костей показала время 130 тысяч лет назад. Могли ли быть люди в Северной Америке в это время? Кто и откуда? Возникают вопросы, на которые нет ответов.

|

Представляем обзор статьи британского археолога Фолкера Хейда с критическим осмыслением последних работ палеогенетиков с археологических позиций.

|

Публикуем полную печатную версию видеоинтревью, которое несколько месяцев назад Лев Самуилович Клейн дал для портала "Русский материалист".

|

И снова о ямниках. Археолог Кристиан Кристиансен о роли степной ямной миграции в формировании культуры шнуровой керамики в Европе. Предлагаемый сценарий: миграция мужчин ямной культуры в Европу, которые брали в жены местных женщин из неолитических общин и формировали культуру шнуровой керамики, перенимая от женщин традицию изготовления керамики и обогащая протоиндоевропейский язык земледельческой лексикой.

|

Анализ древней ДНК из Эстонии показал, что переход от охоты-рыболовства-собирательства к сельскому хозяйству в этом регионе был связан с прибытием нового населения. Однако основной вклад внесла не миграция неолитических земледельцев из Анатолии (как в Центральной Европе), а миграция бронзового века из степей. Авторы пришли к выводу, что степной генетический вклад был, преимущественно, мужским, а вклад земледельцев Анатолии – женским.

|

Российские генетики изучили по Y-хромосоме генофонд четырех популяций коренного русского населения Ярославской области. Результаты указали на финно-угорский генетический след, но вклад его невелик. Наиболее ярко он проявился в генофонде потомков жителей города Молога, затопленного Рыбинским водохранилищем, что подтверждает давнюю гипотезу об их происхождении от летописных мерян. В остальных популяциях финно-угорский генетический пласт был почти полностью замещен славянским. Причем результаты позволяют выдвинуть гипотезу, что славянская колонизация шла преимущественно по «низовому» ростово-суздальскому пути, а не по «верховому» новгородскому.

|

Публикуем официальный отзыв д.ф.н. и д.и.н., проф. С.П.Щавелева на диссертацию и автореферат диссертации И.П. Лобанковой «Пассионарность в динамике культуры: философско-методологическая реконструкция культуры протогорода Аркаим», представленной на соискание ученой степени доктора философских наук.

|

В коротком сообщении, появившемся на сайте препринтов, его авторы – Иосиф Лазаридис и Дэвид Райх (Медицинская школа Гарварда), опровергают вывод, опубликованный недавно в статье Goldberg et al., о которой мы писали на сайте.

|

Продолжаем ответ на "этнический портрет среднестатистического россиянина" от компании "Генотек" . Часть третья, от специалиста по генетической генеалогии и блогера Сергея Козлова.

|

Продолжаем публиковать ответ на "этнический портрет среднестатистического россиянина" от компании "Генотек" . Часть вторая, от генетика, д. б. н., профессора Е.В.Балановской.

|

Публикуем наш ответ на опубликованный в массовой печати "этнический портрет среднестатистического россиянина" от компании "Генотек" . Часть первая.

|

Размещаем на сайте препринт статьи, предназначенной для Acta Archaeologica (Kopenhagen), для тома, посвященного памяти выдающегося датского археолога Клауса Рандсборга (1944 – 2016), где она будет опубликована на английском языке.

|

Известнейший российский археолог Лев Клейн написал две новые книги. Как не потерять вдохновение в работе над книгой? Когда случилось ограбление века? И что читать, если хочешь разбираться в археологии? Лев Самуилович отвечает на вопросы корреспондента АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ

|

Публикуем комментарий проф. Л.С.Клейна на докторскую диссертацию И.П. Лобанковой «Пассионарность в динамике культуры: Философско-методологическая реконструкция культуры протогорода Аркаим».

|

Российские генетики исследовали генофонд народов Передней Азии и нашли интересную закономерность: наиболее генетически контрастны народы, живущие в горах и на равнине. Оказалось, что большинство армянских диаспор сохраняет генофонд исходной популяции на Армянском нагорье. По данным полного секвенирования 11 Y-хромосом авторы построили филогенетическое дерево гаплогруппы R1b и обнаружили на этом дереве помимо известной западноевропейской новую восточноевропейскую ветвь. Именно на ней разместились варианты Y-хромосом степных кочевников ямной культуры бронзового века. А значит, не они принести эту мужскую линию в Западную Европу.

|

В издательстве ЕВРАЗИЯ в Санкт-Петербурге вышла научно-популярная книга проф. Льва Самуиловича Клейна "Первый век: сокровища сарматских курганов". Она посвящена двум самым выдающимся памятникам сарматской эпохи нашей страны — Новочеркасскому кладу (курган Хохлач) и Садовому кургану.

|

Исследуя останки из захоронений степных кочевников железного века – скифов – методами краниометрии (измерение параметров черепов) и методами анализа древней ДНК, антропологи и генетики пришли к сопоставимым результатам. Те и другие специалисты обнаруживают близость кочевников культуры скифов к культурам кочевников бронзового века Восточной Европы. Антропологическими и генетическими методами у носителей скифской культуры выявляется также центральноазиатский (антропологи) либо восточноазиатско-сибирский (генетики) вклад. Что касается прародины скифов – европейские или азиатские степи – то по этому вопросу специалисты пока не пришли к единому мнению.

|

Древняя ДНК может рассказать не только о миграциях и демографической истории наших предков, но и о социальном устройстве общества. Пример такого исследования – работа генетиков из Университета Пенсильвании, опубликованная в журнале Nature Communication.

|

Представляем сводку археологических культур, представленных на страницах Словарика. Пока - список по алфавиту.

|

Публикуем статью Сергея Козлова с результатами анализа генофондов некоторых северных народов в свете данных из монографии В.В.Напольских "Очерки по этнической истории".

|

Анализ митохондриальной ДНК представителей трипольской культуры Украины показал ее генетическое происхождение по материнским линиям от неолитических земледельцев Анатолии с небольшой примесью охотников-собирателей верхнего палеолита. Популяция трипольской культуры из пещеры Вертеба генетически сходна с другими популяциями европейских земледельцев, но более всего – с популяциями культуры воронковидных кубков.

|

Анализ древней ДНК мезолита и неолита Балтики и Украины не выявил следов миграции земледельцев Анатолии, аналогичный найденным в неолите Центральной Европы. Авторы работы предполагают генетическую преемственность от мезолита к неолиту в обоих регионах. Они также нашли признаки внешнего влияния на генофонд позднего неолита, наиболее вероятно, это вклад миграции из причерноморских степей или из Северной Евразии. Определенно, неолит как в регионе Балтики, так и на Днепровских порогах (Украина) развивался иными темпами, чем в Центральной и Западной Европе, и не сопровождался такими масштабными генетическими изменениями.

|

Рассказ о генетико-антропологической экспедиции Медико-генетического научного центра и Института общей генетики РАН, проведенной в конце 2016 года в Тверскую область для исследования генофонда и создания антропологического портрета тверских карел и тверских русских.

|

Изучив митохондриальную ДНК из погребений энеолита и бронзового века в курганах Северного Причерноморья, генетики сделали вывод о генетической связи популяций степных культур с европейскими мезолитическими охотниками-собирателями.

|

9 января исполнился год со дня скоропостижной смерти смерти археолога и этнографа Владимира Александровича Кореняко, ведущего научного сотрудника Государственного музея искусства народов Востока, одного из авторов нашего сайта. С разрешения издательства перепечатываем его статью об этнонационализме, которая год назад была опубликована в журнале "Историческая экспертиза" (издательство "Нестор-история").

|

1 февраля на Биологическом факультете МГУ прошло Торжественное заседание, посвященное 125-летию со дня рождения Александра Сергеевича Серебровского, русского и советского генетика, члена-корр. АН СССР, академика ВАСХНИЛ, основателя кафедры генетики в Московском университете.

|

В совместной работе популяционных генетиков и генетических генеалогов удалось построить филогенетическое дерево гаплогруппы Q3, картографировать распределение ее ветвей, предположить место ее прародины и модель эволюции, начиная с верхнего палеолита. Авторы проследили путь ветвей гаплогруппы Q3 от Западной и Южной Азии до Европы и конкретно до популяции евреев ашкенази. Они считают, что этот удачный опыт послужит основой для дальнейшего сотрудничества академической и гражданской науки.

|

В конце ноября прошлого года в Москве прошла Всероссийская научная конференция «Пути эволюционной географии», посвященная памяти профессора Андрея Алексеевича Величко, создателя научной школы эволюционной географии и палеоклиматологии. Конференция носила междисциплинарный характер, многие доклады были посвящены исследованию географических факторов расселения человека по планете, его адаптации к различным природным условиям, влиянию этих условий на характер поселений и пути миграции древнего человека. Представляем краткий обзор некоторых из этих междисциплинарных докладов.

|

Публикуем статью Сергея Козлова о структуре генофонда Русского Севера, написанную по результатам анализа полногеномных аутосомных данных, собранных по научным и коммерческим выборкам.

|

В журнале Science Advances опубликованы результаты исследования геномов двух индивидов из восточноазиатской популяции эпохи неолита. Определено их генетическое сходство с ныне живущими популяциями. До сих пор исследования древней ДНК очень мало затрагивали регион Восточной Азии. Новые данные были получены при исследовании ДНК из останков двух женщин, найденных в пещере «Чертовы ворота» в Приморье, их возраст составляет около 7700 лет. Эти индивиды принадлежали к популяции охотников-рыболовов-собирателей, без каких-либо признаков производящего хозяйства, хотя было показано, что из волокон диких растений они изготавливали текстиль.

|

Обзор истории заселения всего мира по данным последних исследований современной и древней ДНК от одного из самых известных коллективов палеогенетиков под руководством Эске Виллерслева. Представлена картина миграций в глобальном масштабе, пути освоения континентов и схемы генетических потоков между человеком современного типа и древними видами человека.

|

Изучение Y-хромосомных портретов крупнейшей родоплеменной группы казахов в сопоставлении с данными традиционной генеалогии позволяет выдвинуть гипотезу, что их генофонд восходит к наследию народов индоиранской языковой семьи с последующим генетическим вкладом тюркоязычных и монголоязычных народов. Вероятно, основным родоначальником большинства современных аргынов был золотоордынский эмир Караходжа (XIV в.) или его ближайшие предки.

|

Путем анализа Y-хромосомных и аутосомных данных современного населения Юго-Западной Азии генетики проследили пути, по которым шло заселение этой территории после окончания Последней ледниковой эпохи. Они выделили три климатических убежища (рефугиума), которые стали источником миграций в регионе, и определили время расхождения ветвей Y-хромосомы в популяциях. Полученные результаты авторы обсуждают в связи с археологическими данными и работами по древней ДНК.

|

Генетики секвенировали четыре генома Yersinia pestis эпохи бронзового века. Их сравнение с другими древними и современными геномами этой бактерии привело к гипотезе, что чума в Европе появилась со степной миграцией ямной культуры, а затем вернулась обратно в Центральную Азию.

|

Исследование показало, что подавляющее большинство американских антропологов не считают расы биологической реальностью, не видят в расовой классификации генетической основы и не считают, что расу нужно учитывать при диагностике и лечении заболеваний. Сравнение показало, что антропологов, не признающих расы, в 2013 году стало радикально больше, чем 40 лет назад. Cтатья с результатами этого исследования опубликована в American Journal of Physical Anthropology.

|

Отзыв проф. Л.С.Клейна о книге Д.В.Панченко «Гомер, „Илиада”, Троя», вышедшей в издательстве «Европейский Дом».

|

В конце уходящего 2016 года попробуем подвести его итоги – вспомнить самые интересные достижения на перекрестке наук, изучающих историю народонаселения – археологии, антропологии, генетики, палеогеографии, лингвистики и др. Конечно, наш взгляд субъективен, поскольку мы смотрим через окно сайта «Генофонд.рф», ориентируясь на опубликованные на нем материалы. По той же причине в научных итогах мы вынужденно делаем крен в генетику. Будем рады если эта картина станет полнее с помощью комментариев от наших читателей.

|

Коллектив генетиков и историков изучил генофонды пяти родовых объединений (кланов) северо-восточных башкир. Преобладание в их Y-хромосомных «генетических портретах» одного варианта гаплогрупп указывает на единый генетический источник их происхождения – генофонд прото-клана. Выдвинута гипотеза, что формирование генофонда северо-восточных башкир связано с трансуральским путем миграций из Западной Сибири в Приуралье, хорошо известном кочевникам в эпоху раннего железного века и средневековья.

|

Перепечатываем статью О.П.Балановского, опубликованную татарским интернет-изданием "Бизнес-онлайн" - ответ критикам исследования генофондов татар.

|

Изучение Y-хромосомных генофондов сибирских татар выявило генетическое своеобразие каждого из пяти субэтносов. По степени различий между пятью популяциями сибирские татары лидируют среди изученных коллективом народов Сибири и Центральной Азии. Результаты позволяют говорить о разных путях происхождения генофондов сибирских татар (по данным об отцовских линиях): в каждом субэтносе проявляется свой субстрат (вклад древнего населения) и свой суперстрат (влияние последующих миграций).

|

Дискуссия, вызванная статьей о генофонде татар в "Вестнике МГУ", вылилась на страницы интернет-издания "Бизнес-онлайн". Публикуем письмо, отправленное д.б.н., профессором РАН О.П. Балановским 17 декабря 2016 года одному из участников этой дискуссии, д.и.н., специалисту по этногенезу татарского народа И.Л.Измайлову. Письмо, к сожалению, осталось без ответа.

|

Исследование Y-хромосомы туркменской популяции в Каракалпакстане (на территории Узбекистана) выявило сильное доминирование гаплогруппыQ, что, вероятно, объясняется их преобладающей принадлежностью к одному роду (йомуд). По генетическим расстояниям туркмены Каракалпакстана оказались близки к географически далеким от них туркменам Ирана и Афганистана и далеки от своих географических соседей – узбеков и каракалпаков.

|

Генофонды популяций с этнонимом «татары» трех регионов Евразии - крымские, поволжские и сибирские – исследованы путем анализа Y-хромосомы. Этнотерриториальные группы татар оказались генетически очень разнообразны. В генофонде поволжских татар преобладают генетические варианты, характерные для Приуралья и Северной Европы; в генофонде крымских татар преобладает вклад переднеазиатского и средиземноморского населения; популяции сибирских татар наиболее разнообразны: одни включают значительный сибирский генетический компонент, в других преобладают генетические линии из юго-западных регионов Евразии.

|

Популяционно-генетическую историю друзов британский генетик Эран Элхаик исследует методом GPS (geographic population structure). Критика специалистов в адрес предыдущих работ с использованием данного метода, вызывает вопросы и к данной работе.

|

Опубликовано на сайте Антропогенез.ру

|

В пределах 265 языковых семей исследователи показали корреляцию между лексикой разных языков и географическим положением. На примере 11 популяций из Африки, Азии и Австралии выявили корреляцию лексических расстояний между популяциями с фенотипическими расстояниями, самую высокую – по строению лицевой части черепа. Делается вывод о том, что лингвистические показатели можно использовать для реконструкции недавней истории популяций, но не глубокой истории.

|

Представляяем обзор некоторых докладов на прошедшей в Москве конференции «Эволюционный континуум рода Homo», посвященной 125-летию со дня рождения выдающегося русского антрополога Виктора Валериановича Бунака (1891–1979), иными словами, на Бунаковских чтениях.

|

Из-за чего случился бронзовый коллапс, как исчезла знаменитая майкопская культура, в чём заблуждаются сторонники «новой хронологии» и какие байки живут среди археологов, порталу АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ рассказал Александр Скаков - кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела бронзового века Института археологии РАН.

|

В Москве завершила свою работу международная антропологическая конференция, посвященная 125-летию выдающегося русского антрополога Виктора Валериановича Бунака. Приводим краткий обзор ее итогов, опубликованный на сайте Центра палеоэтнологических исследований.

|

К сожалению, эхо от казанского интервью академика Валерия Александровича Тишкова (директора Института этнологии и антропологии РАН) не затихло, а рождает все новые недоразумения, которые отчасти уже объяснены на нашем сайте. Чтобы приостановить снежный ком, нам все же придется дать разъяснения неточностей, его породивших.

|

Статья американских и шведских исследователей (Goldberg et al.), опубликованная на сайте препринтов, вновь обращается к дискуссионной проблеме миграций в эпоху неолита и бронзового века. В работе исследуется вопрос о доле мужского и женского населения в составе мигрирующих групп, которые сформировали генофонд Центральной Европы. Авторы проверяют исходную гипотезу, что миграции из Анатолии в раннем неолите и миграции из понто-каспийских степей в течение позднего неолита и бронзового века были преимущественно мужскими.

|

Специалист по этногенезу тюркских народов Жаксылык Сабитов комментирует миф о финно-угорском происхождении татар, который без всяких на то оснований приписывается генетикам.

|

О.П.Балановский о том, как проходило обсуждение доклада А.В.Дыбо «Происхождение и родственные связи языков народов России» на Президиуме РАН.

|

Публикуем изложение доклада чл-корр. РАН Анны Владимировны Дыбо (Институт языкознания РАН), размещенное на сайте РАН.

|

Полное секвенирование геномов 83 австралийских аборигенов и 25 жителей Папуа Новая Гвинея позволило исследователям реконструировать историю заселения этой части света в пространстве и во времени. Они подтвердили, что предки австралийских аборигенов и папуасов Новой Гвинеи очень рано отделились от предков материковой Евразии. На ключевой вопрос о том, сколько раз человечество выходило из Африки – один или два, авторы отвечают с осторожностью. Большая часть их аргументов склоняет чашу весов к модели одного выхода, однако тот вариант, что их могло быть два, исследователи не отвергают.

|

Прочитав с высокой степенью надежности 379 геномов из 125 популяций со всего мира, исследователи уточнили картину современного генетического разнообразия и пути древних миграций, которые к нему привели. В частности, в геномах папуасов Новой Гвинеи они нашли небольшой вклад ранней миграционной волны из Африки, которая не оставила следов в геномах материковой Евразии.

|

Полное секвенирование 300 геномов из 142 популяций со всего мира дало возможность исследователям добавить важные фрагменты в мозаику геномного разнообразия населения планеты. Они пересчитали вклад неандертальцев и денисовцев в современный геном в глобальном масштабе, вычислили, как давно разошлись между собой разные народы, оценили степень гетерозиготности в разных регионах. Наконец, авторы уточнили источник генофонда жителей Австралии и Новой Гвинеи, показав, что они происходят от тех же популяций, что и жители остальной Евразии.

|

Приводим экспертное мнение Жаксылыка Сабитова (Евразийский Национальный Университет, Астана), специалиста по истории Золотой орды и этногенезу тюркских народов, по недавно опубликованной в журнале PLоS ONE статье .

|

В журнале PLOS Genetics опубликованы результаты широкогеномного (в пределах всего генома) исследования ассоциаций (GWAS) различных черт лица. У 3118 жителей США европейского происхождения авторы провели трехмерное измерение 20 лицевых признаков и анализ однонуклеотидного полиморфизма (около 1 млн SNP). Обнаружили достоверную связь полиморфных участков генома с шириной черепа, шириной расстояния между внутренними углами глаз, шириной носа, длиной крыльев носа и глубиной верхней части лица.

|

Коллектив генетиков и биоинформатиков опубликовал обзор истории изучения древней ДНК, основных трудностей в ее изучении и методов их преодоления. Авторы представили новейшие знания о путях миграций и распространения населения, полученные путем анализа древних геномов, и показали, какую революционную роль анализ палеоДНК сыграл в популяционной и эволюционной генетике, археологии, палеоэпидемиологии и многих других науках.

|

Проект по секвенированию более 60 тысяч экзомов (часть генома, кодирующая белки) в популяциях на разных континентах выявил гены, устойчивые к мутированию, показал, сколько носимых нами мутаций полностью блокируют синтез белка, а также значительно приблизил специалистов к пониманию природы редких заболеваний.

|

Российские генетики определили полную последовательность шести митохондриальных геномов древних людей, обитавших на территории Северного Кавказа на рубеже неолита и бронзы.

|

Сравнив фенотипические расстояния между 10 популяциями по показателям формы черепа и генетические расстояния по 3 345 SNP, исследователи нашли корреляции между ними. Они утверждают, что форма черепа в целом и форма височных костей может быть использована для реконструкции истории человеческих популяций.

|

Изучен генофонд популяции польско-литовских татар (липок), проживающих в Белоруссии. В их генофонде примерно две трети составляет западноевразийский компонент и одну треть – восточноевразийский. Очевидно, последний отражает влияние дальних миграций – степных кочевников Золотой Орды, поселившихся в Центральной и Восточной Европе.

|

Лингвисты из Кембриджского и Оксфордского университетов, разработали технологию, которая, как они утверждают, позволяет реконструировать звуки праиндоевропейского языка. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кембриджского университета http://www.cam.ac.uk/research/features/time-travelling-to-the-mother-tongue.

|

Перепечатываем статью Павла Флегонтова и Алексея Касьяна, опубликованную в газете "Троицкий вариант", с опровержением гипотезы английского генетика Эрана Элхаика о хазарском происхождении евреев ашкеназов и славянской природе языка идиш. Эта популярная статья вышла параллельно с научной статьей с участием этих же авторов в журнале Genome Biology and Evolution.

|

15 июля в Еженедельной газете научного сообщества "Поиск" опубликовано интервью с О.П. Балановским. Подробности по ссылке:

|

Турсервис Momondo сделал генетические тесты и записал реакцию на их результаты. Видео получилось простым и понятным. А что думает об этом популяционная генетика?

|

В только что опубликованной статье была подробно изучена история распространения одной из самых широко встречающихся в Евразии Y-хромосомных гаплогрупп – N. По данным полного секвенирования Y-хромосомы было построено филогенетическое дерево и описано подразделение гаплогруппы на ветви и субветви. Оказалось, что большинство из них имеют точную географическую но не лингвистическую привязку (встречаются в популяциях различных языковых семей).

|

Новое исследование генетических корней евреев ашкеназов подтвердило смешанное европейско-ближневосточное происхождение популяции. В составе европейского предкового компонента наиболее существенный генетический поток ашкеназы получили из Южной Европы.

|

Опубликована единственная на настоящий момент работа, посвященная исследованию генофонда верхнедонских казаков. Для изучения генофонда казаков использован новый инструмент - программа Haplomatch, позволяющая производить сравнение целых массивов гаплотипов. Удалось проследить, что формирование генофонда казаков верхнего Дона шло преимущественно за счет мигрантов из восточно-славянских популяций (в частности с южно-, центрально - русских и украинцев). Также обнаружено небольшое генетическое влияние ногайцев, вероятно вызванное их вхождением в Войско Донское в составе «татарской прослойки». Сходства с народами Кавказа у донских казаков не обнаружено.

|

Публикуем перевод статьи Душана Борича и Эмануэлы Кристиани, в которой рассматриваются социальные связи между группами собирателей палеолита и мезолита в Южной Европе (на Балканах и в Италии). Социальные связи прослеживаются в том числе путем исследования и сопоставления технологий изготовления орудий и украшений.

|

Используя традиционные подходы и свой собственный новый метод, специалисты изучили происхождение коренных народов Сибири. Для популяций Южной Сибири, они реконструировали последовательность генетических потоков, которые смешивались в генофонде.

|

Анализ древней ДНК с Ближнего Востока показал, что большой вклад в генофонд первых ближневосточных земледельцев внесла древняя линия базальных евразийцев; что в пределах Ближнего Востока популяции земледельцев генетически различались по регионам, и между охотниками-собирателями и первыми земледельцами в каждом регионе имелась генетическая преемственность.

|

Представляем обобщающую статью по культурам верхнего палеолита, которая может служить пояснением для соответствующих статей в Словарике, посвященных отдельным культурам верхнего палеолита.

|

Форум «Ученые против мифов», организованный порталом «Антропогенез.ру», прошел в Москве 5 июня. Организаторы обещают скоро выложить записи докладов. Пока же представляем основные тезисы, прозвучавшие в выступлениях участников форума.

|

Анализ древней и современной ДНК собак, включая полностью секвенированный древний геном неолитической собаки из Ирландии и 605 современных геномов, привел исследователей к гипотезе, что человек независимо одомашнил волка в Восточной Азии и в Европе. Затем палеолитическая европейская популяция собак была частично замещена восточноазиатскими собаками.

|

Митохондриальная ДНК человека возрастом 35 тыс. лет назад из пещеры в Румынии оказалась принадлежащей к африканской гаплогруппе U6. Из этого исследователи сделали вывод о евразийском происхождении этой гаплогруппы и о том, что она была принесена в Северную Африку путем верхнепалеолитической обратной миграции.

|

Археологи провели исследование загадочных конструкций в форме кольца из обломков сталагмитов в пещере Брюникель на юго-западе Франции. Особенности конструкций, следы огня на них и соседство с костями говори т об их рукотворном происхождении. Датировка - 176.5 тысяч лет назад – указала на ранних неандертальцев.

|

Cпециалисты нашли шесть генов, вариации в которых влияют на черты лица человека. Все они экспрессируются при эмбриональной закладке лицевой части черепа, влияя на дифференцировку клеток костной и хрящевой ткани. Больше всего генетические вариации связаны с параметрами носа.

|

С разрешения автора перепечатываем статью доктора истор. наук Виктора Александровича Шнирельмана "Междисциплинарный подход и этногенез", опубликованную в сборнике "Феномен междисциплинарности в отечественной этнологи" под ред Г. А. Комаровой, М.: ИЭА РАН, 2016. С. 258-284.

|

Исследование показало, что популяция Бене-Исраэль, живущая в Индии, имеет смешанное еврейско-индийское происхождение. Причем вклад евреев передался в основном по мужским линиям наследования (по Y-хромосоме), а вклад индийцев – по женским (по мтДНК). Время же возникновения популяции оказалось не столь давним, как в легендах.

|

Пещера Шове известна во всем мире наскальными рисунками эпохи палеолита. Древние художники использовали ее для своего творчества в два этапа с перерывом. Причем один из этих этапов перекрывался по времени с периодом обитания здесь пещерных медведей. Авторы нового исследования реконструировали историю обитания пещеры, используя многочисленные датировки и моделирование.

|

История генофонда Европы до неолитизации очень мало изучена. Новое исследование под руководством трех лидеров в области древней ДНК приоткрывает дверь в события более далекого прошлого. Авторы проанализировали 51 образец древней ДНК и частично реконструировали картину движения популяций до и после Последнего ледникового максимума. Они попытались связать обнаруженные ими генетические кластеры, объединяющие древних индивидов в пространстве и во времени, с определенными археологическими культурами.

|

Новый метод молекулярно-генетической датировки, предложенный в статье команды Дэвида Райха, основан на сравнении древних и современных геномов по длине неандертальских фрагментов ДНК. В отличие от радиоуглеродной датировки, этот метод точнее работает на более старых образцах. С его помощью авторы также вычислили длину поколения (26-30 лет), предположив, что она существенно не менялась за 45 тысячелетий.

|

По рекордному на сегодняшний день количеству полностью секвенированных Y-хромосом (1244 из базы проекта «1000 геномов») исследователи построили новое разветвленное Y-хромосомное дерево и попытались связать экспансию отдельных гаплогрупп с историческими сведениями и археологическими данными.

|

Палитра геномных исследований в России разнообразна. Создаются генетические биобанки, исследуется генетическое разнообразие популяций, в том числе генетические варианты, связанные с заболеваниями в разных популяциях; российские специалисты вовлечены в полногеномные исследования, и на карте мира постепенно появляются секвенированные геномы из России.

|

Исследователи секвенировали геномы из Меланезии и нашли у них наибольшую долю включений ДНК древних видов человека, причем как неандертальского, так и денисовского происхождения. Новые данные позволили нарисовать уточненную картину генетических потоков между разными видами Homo.

|

С разрешения автора публикуем тезисы его доклада на предстоящей конференции в Томске.

|

Представляем перевод статьи североирландского и американского археолога, специалиста по индоеропейской проблематике, профессора Джеймса Патрика Мэллори. Эта статья представляет собою обобщающий комментарий к некоторым докладам на семинаре «Прародина индоевропейцев и миграции: лингвистика, археология и ДНК» (Москва, 12 сентября 2012 года).

|

Исследователи из Стэнфордского университета, проанализировав Y-хромосому неандертальцев, убедились в том, что в Y-хромосоме современного человека нет неандертальских фрагментов ДНК, в отличие от остальной части генома. Этому факту они постарались дать объяснение. Скорее всего, дело в антигенах гистосовместимости, которые препятствовали рождению мальчиков с неандертальскими генами в Y-хромосоме.

|

Исследовав 92 образца древней мтДНК коренных американцев, генетики реконструировали основные этапы заселения Америки, уточнив пути основных миграций и их время. Они также пришли к выводу о драматическом влиянии европейской колонизации на генетическое разнообразие коренного населения Америки.

|

Публикуем перевод критической статьи известного болгарского археолога Лолиты Николовой. Ее критика направлена на авторов одной из самой яркой статьи прошлого года «Massive migration from the steppes was a source for Indo-European Languages in Europe» (Haak et al., 2015), в которой авторы представляют свою гипотезу распространения индоевропейских языков в Европе.

|

Публикуем статью украинского археолога, доктора ист. наук, проф. Леонида Львовича Зализняка, специально переведенную им на русский язык для нашего сайта. Статья представляет собой критический анализ взглядов на происхождение индоевропейцев с позиций археологии и других наук.

|

Перепечатываем статью швейцарского лингвиста Патрика Серио, перевод которой был опубликован в журнале «Политическая лингвистика». В статье анализируется явление «Новой парадигмы» в области лингвистики в странах Восточной Европы. С точки зрения автора, это явление подходит под определение ресентимента.

|

Человек (Homo sapiens) – единственное в природе существо, которое может переносить из сознания на внешние носители фигуративные образы. В эволюции нет ничего, что бы предшествовало этой способности. Таким же уникальным свойством является способность к членораздельной речи, к языку. Звуковые сигналы в мире других живых существ заданы генетически. Возникает предположение, что эти две способности связаны между собой больше, чем нам кажется.

|

Генетический анализ популяции кетов – коренного народа Сибири, в сравнении с окружающим народами в бассейне Енисея выявил их наиболее тесную связь с карасукской культурой бронзового века Южной Сибири - именно в этом регионе находится гипотетическая прародина енисейской семьи языков. Более глубокие корни кетов уходят к ветви древних северных евразийцев. По опубликованным ранее и по новым данным, 5000-6000 лет назад генетический поток протянулся от сибирских популяций до культуры саккак (палеоэскимосов американской Арктики), и от саккак к носителям языков на-дене. Примечательно, что данная миграция согласуется с гипотезой о родстве енисейских языков и языков на-дене.

|

История взаимоотношений человека современного вида и неандертальцев оказалась непростой и долгой. Не только неандертальцы оставили след в нашем геноме. Обнаружен генетический поток и от Homo sapiens к предкам алтайских неандертальцев. Он указывает на раннюю - около 100 тысяч лет назад - метисацию, что происходила еще до основной волны выхода наших предков из Африки.

|

Статья является реакцией на публикацию коллектива американских авторов, отрицающих существование рас у человека и, более того, призывающих отменить и запретить использование самого термина «раса». Авторы обнаруживают полное незнание предмета обсуждения и научной литературы по проблеме расы. «Антирасовая кампания», уже давно развязанная в США и перекинувщаяся в научные центры Западной Европы, отнюдь не служит делу борьбы с расизмом, а наоборот, способствует появлению разного рода действительно расистских публикации, в том числе, в самих США. А методы проведения этой кампании напоминают времена лысенковщины в СССР.

|

Публикуем статью генетика д.б.н. Е.В. Балановской (вернее, раздел в сборнике «Проблема расы в российской физической антропологии» [М., Институт этнологии и антропологии РАН, 2002]). Сегодня эта статья, к сожалению, не менее актуальна, чем пятнадцать лет назад: недавно Science опубликовал статью с предложением отказаться от понятия «раса» в генетических исследованиях. И это при том, что именно генетические исследования доказывают реальность существования рас.

|

Авторы статьи в Science утверждают, что в современной генетике понятие «раса» - бесполезный инструмент при характеристике генетического разнообразия человечества. Учитывая проблемы, связанные с неправильным употреблением термина, они предлагают вообще от него отказаться. Правда, рассуждения авторов касаются только генетики, они не рассматривают понятие "раса" в рамках антропологии.

|

Генетики исследовали популяцию уйгуров, по одной из версий являющихся генетическими потомками тохаров. Через ареал уйгуров проходил Великий Шелковый путь, соединявший Восточную Азию с Центральной Азией и Европой. Результаты, полученные по STR маркерам Y-хромосомы, подтверждают гипотезу, что в формировании современного генофонда уйгуров сыграли почти равную роль как европейские так и восточноазиатские популяции, но все же с преобладанием вклада генофондов Западной Евразии.

|

Секвенирование 55 древних митохондриальных геномов (возраст – от 35 до 7 тысяч лет), выявило в них варианты, которые не встречены в современном населении Европы. Описав демографические изменения в их связи с изменениями климата, коллектив Йоханеса Краузе (Йена) пришел к выводу, что около 14,5 тысяч лет назад в Европе радикально изменился генофонд охотников-собирателей.

|

Евразийский вклад в генофонд африканских популяций существует, но не столь велик – он обнаруживается не на всем континенте, а в основном в Восточной Африке. Важно, что ошибка признана авторами статьи публично и бесконфликтно - это – признак «здоровья» генетического консорциума.

|

Публикуем статью проф. Л.С.Клейна (вышедшую в журнале "Археологические Вести", 21, 2015) о том, как д.х.н. А.А.Клесов, занявшись темой происхождения славян, связывает ее с вопросом о «норманнской теории», хотя это совсем другая тема - происхождения государственности у восточных славян.

|

Путем секвенирования геномов из семи популяций исследователи подтвердили картину расселения человека по континентам после выхода из Африки. Серия миграций сопровождалась снижением генетического разнообразия. По этой же причине с увеличением расстояния от Африки возрастает мутационный груз в популяциях.

|

Две статьи с данными по секвенированным древним геномам дополнили представления о том, какую роль играли исторические миграции – римского времени и англосаксонская – в формировании современного генофонда Великобритании. Так, уточненный генетический вклад англосаксонских переселенцев составляет около 40% в восточной Англии и 30% - в Уэльсе и Шотландии.

|

Четыре секвенированных генома древних жителей Ирландии (один эпохи неолита, три – бронзового века) указывают, что генофонд Британских островов, как и остальной Европы, сформировался при смешении западно-европейских охотников-собирателей с неолитическими земледельцами, прибывшими с Ближнего Востока, и с более поздней миграцией, берущей начало из степей Евразии.

|

11-13 октября в Йене, Германия в Институте наук об истории человека общества Макса Планка (Max Planck Institute for the Science of Human History) прошла первая междисциплинарная конференция, посвященная недавним генетическим открытиям о миграциях индоевропейцев. Генетики, археологи и лингвисты собрались вместе, чтобы обсудить, как полученные ими последние данные интегрируются в индоевропейскую проблему. Приводим обзор основных идей участников конференции, которые они изложили в своих выступлениях.

|

Публикуем рецензию д.и.н. профессора Ф.Х. Гутнова на брошюру г-на Тахира Моллаева (работника Национального парка «Приэльбрусье», бывшего заочника-филолога КБГУ), «Новый взгляд на историю осетинского народа». Редакция особо отмечает, что пантюркистская тенденция никогда в нашей науке не имела ни авторитета, ни поддержки..

|

Якутские лошади – самые северные на планете и самые морозоустойчивые. Прочитав два древних и девять современных геномов и использовав базу данных по другим геномам, команда российских и зарубежных исследователей нашла ответы на два вопроса. Первый вопрос - от каких древних популяций произошли современные якутские лошади. А второй – как им удалось приспособиться к экстремальным условиям якутского климата за такое короткое время.

|

Почти рождественская история с пропавшим листком, поиском автора и ответами проф. Л.С.Клейна на вопросы антинорманиста.

|

Провожая уходящий год, мы решили подвести итоги и выделить наиболее интересные, на наш взгляд, междисциплинарные исследования в области истории популяций, формирования генетического ландшафта мира и этногенеза, которые были опубликованы в 2015 году. Почти все они нашли свое отражение в материалах нашего сайта. Основные открытия года можно сгруппировать в несколько блоков.

|

Генетики исследовали варианты Y-хромосомы у 657 австралийских аборигенов. Среди них оказалось 56% носителей пришлых евразийских гаплогрупп и только 44% носителей коренных гаплогрупп. Авторы подтвердили гипотезу раннего (около 50 тыс. лет назад) заселения Австралии и длительной изоляции Австралии и Новой Гвинеи. Не найдено доказательств миграций в Австралию из Индии в голоцене. А вот европейская колонизация в конце XVIII века драматически снизила разнообразие коренных австралийских гаплогрупп.

|

Продолжаем публиковать фрагмент из книги О.П.Балановского "Генофонд Европы", посвященный анализу полногеномных маркеров ДНК - самых современных и наиболее информативных для анализа генофонда. В этой части описан метод анализа предковых компонентов и его отображение на геногеографических картах народов Европы

|

Следующий фрагмент книги О.П.Балановского "Генофонд Европы" посвящен полногеномным и широкогеномным маркерам ДНК. Это самые современные и наиболее информативные методы анализа генофонда. В первой части главы показано, как выявляемая с их помощью генетическая карта Европы соотносится с географической картой.

|

Продолжаем публиковать фрагмент из книги О.П.Балановского «Генофонд Европы», посвященный митохондриальной ДНК. В нем разбирается географическая и лингвистическая структурированность генофонда Европы, а также гаплотипическое разнообразие по мтДНК и эколого-генетический мониторинг.

|

Доклад доктора биол. наук Л.А.Животовского об изданной им книге «Неизвестный Лысенко» собрал аншлаг в Институте океанологии РАН. Собственно, не сам доклад, а последующее за ним обсуждение этой попытки реабилитации самой одиозной фигуры советской биологии. Свое мнение высказали и специалисты ненавидимой им генетики, и те, для которых драматические события, связанные с «народным академиком» прошлись по судьбам их семей.

|

В публикуемом фрагменте из книги О.П.Балановского «Генофонд Европы» речь идет об одной из трех систем для оценки геномного разнообразия – митохондриальной ДНК (мтДНК). Дается обзор изменчивости генофонда Европы по мтДНК и рассматриваются генетические взаимоотношения популяций в этом зеркале.

|

В статье обсуждается этимология названия города Суздаль, а также предлагается и обосновывается гипотеза происхождения ойконима Суздаль от реконструируемого гидронима Суздаль (Суздаля).

|

В новой статье команды Сванте Паабо представлены антропологические и генетические данные по двум образцам – двум зубам из Денисовой пещеры. Поскольку генетически подтвердилась их принадлежность к денисовскому человеку, а не к неандертальцам, число проанализированных геномов денисовцев теперь увеличилось до трех.

|

В докладе доктора филолог. наук О.А.Мудрака «Язык и тексты восточно-европейской руники» была представлена расшифровка и перевод рунических надписей памятников, найденных на территории Восточной Европы – от Днепра и Кавказа до Поволжья. Прочтение этих надписей привело к неожиданным заключениям относительно языка бытового и официального письма живших на этой территории народов. Почти все они оказались написаны на осетинском языке и очень немногие - на чечено-ингушском.

|

Масштабный научный проект по изучению генофонда (экзомов) коренного населения народов Урало-Поволжья, в том числе генофонда татар, поддержал экс-президент Минтимер Шаймиев. Проект вызвал шумиху среди татарских националистов и тех, кто приписывает ученым националистически ориентированные цели.

|

Последняя часть главы по древней ДНК из книги О.П.Балановского "Генофонд Европы" посвящена Европе бронзового века. Анализируя палеоДНК, генетики подтверждают представления археологов, что бронзовый век был временем активных миграций и радикальных изменений образа жизни. Все большее количество древних геномов позволяет реконструировать направления миграций и связать генетические потоки с конкретными археологическими культурами.

|

Этот фрагмент из главы о древней ДНК книги О.П.Балановского "Генофонд Европы" рассказывает о том, как с помощью изучения палеоДНК можно реконструировать очень важные процессы неолитизации Европы. В том числе, выяснить, какие древние популяции внесли вклад в формирование генофонда европейцев.

|

В следующем разделе главы о древней ДНК из книги О.П.Балановского "Генофонд Европы" мы узнаем о генетических исследованиях находок времен верхнего палеолита и мезолита на территории Евразии.

|

Очередной фрагмент из книги О.П.Балановского "Генофонд Европы" посвящен анализу древней ДНК. Охарактеризованы проблемы и перспективы направления, сложности лабораторной работы и наиболее успешные исследовательские коллективы. Обзор конкретных исследований начинается со среднего палеолита - с результатов анализа ДНК неандертальцев и денисовцев.

|

Секвенировав три древних генома (верхний палеолит и мезолит) из Грузии и Швейцарии, генетики предполагают, что популяция кавказских охотников-собирателей могла быть четвертым источником европейского генофонда. А ее генетический вклад был передан в Европу, Южную и Центральную Азию через миграции степной ямной культуры.

|

Публикуем отрывок из готовящейся к изданию книги проф. Л.С. Клейна "Хохлач и Садовый". В этом фрагменте разбирается вопрос об этнической принадлежности тех, кто оставил донские курганы. Исследователи высказывают разные предположения о том, кому принадлежали курганы: сарматам, аланам или аорсам. Автор останавливается и на том, кто такие аланы и почему разные народы стремятся приписать себе происхождение от них.

|

В этом разделе из книги О.П.Балановского "Генофонд Европы" описывается структура генофонда Европы в зависимости от двух факторов - географического положения и лингвистики. Европейские популяции объединяются в кластеры как по географическому, так и по лингвистическому принципу. Анализ этой структурированности дается на двух уровнях: межэтническом и внутриэтническом.

|

Публикуем очередной фрагмент из книги О.П.Балановского "Генофонд Европы" (выйдет в декабре 2015 г.). В нем представлен обобщенный анализ генофонда Европы по всем гаплогруппам на трех уровнях: региональном, этническом и субэтническом.

|

Публикуем вторую часть беседы с генетиком, специалистом по древней ДНК Вольфгангом Хааком (Max Planck Institute for the Science of Human History) на конференции в Санкт-Петербурге. Во второй части В.Хаак рассказывает Надежде Маркиной о роли, которая играет исследование древней ДНК в реконструкции истории популяций, и о важности мультидисциплинарного подхода.

|

Публикуем первую часть беседы с генетиком, специалистом по древней ДНК Вольфгангом Хааком (Max Planck Institute for the Science of Human History), которая состоялась в Санкт-Петербурге. В первой части Л.С.Клейн и В. Хаак говорят о том, как по изучению древней ДНК специалисты предположили вклад древнего населения степей в европейский генофонд и с какими культурами они его связывают.

|

В бронзовом веке чума была вполне обычным явлением, хотя в то время чумная бацилла еще не научилась передаваться с блохами и не могла вызывать самую опасную разновидность болезни – бубонную чуму. Время возникновения Yersinia pestis и ее этапы на пути превращения в возбудителя смертельной болезни – все это ученые выяснили, прочитав геномы бактерий из древних останков человека.

|

Публикуем следующий фрагмент из книги О.П.Балановского "Генофонд Европы" . В нем представлены карты всех гаплогрупп Y-хромосомы, по которым есть надежные данные об их распространении в Европе. Этот фрагмент можно рассматривать как первую версию Атласа Y-хромосомы в Европе.

|