Генофонд.рф / Народы и регионы / Европа / Интерпретация взаимосвязей аутосомных генофондов народов Севера, говорящих на финских и пермских языках, в свете работ В.В. Напольских

Интерпретация взаимосвязей аутосомных генофондов народов Севера, говорящих на финских и пермских языках, в свете работ В.В. Напольских

02.03.2017

Скачать страницу в PDF

Сергей Козлов

Содержание:

— Введение;

— Вероятная локализация прародины уральской языковой семьи, распад финно-угорской общности и начало движения финноязычных народов на запад. «Уральско-сибирский» аутосомный компонент в генофондах Европы;

— Продолжение распада финно-угорской общности при продвижении на запад. Немного о мерянах, муроме и о сложностях определения их положения среди других финноязычных народов;

— Лингвистическая ситуация к началу нашей эры и сложение дославянской части генофонда северных русских;

— Попытка соотнесения языковых групп первых веков нашей эры с наблюдаемыми в современности «генетическими полюсами»;

— Оценка доли «уральско-сибирского» компонента в генофонде народов, говорящих на финских, пермских и балтийских языках.

Введение

В недавно опубликованной работе об аутосомном генофонде Русского Севера я в первую очередь сосредоточился на анализе русских выборок, лишь вкратце коснувшись финнов и пермян. Основной задачей было реконструировать состояние в регионе на момент перед приходом славян, более древние миграции освещались в самом общем виде. К тому же, для их подробного разбора у меня нет нужного объёма знаний в области археологии, лингвистики и т.п.

Вскоре после этой публикации мне попалась ссылка на монографию Владимира Владимировича Напольских, любезно размещенную в разделе «Библиотека» портала «Генофонд.рф» (Напольских В.В. Очерки по этнической истории. Казань, 2015 ). Книга представляет из себя объединение статей, созданных за несколько десятилетий работы этого известного специалиста в области изучения языков и культур финно-угорских народов. При включении многие статьи были обновлены и переработаны.

Думаю, что весьма интересно проинтерпретировать результаты анализа северных геномов в свете информации из этой книги. Первый раздел монографии (около 100 страниц), озаглавленный «Предыстория уральских народов», даёт хороший общий обзор интересующей нас здесь темы. Он состоит из следующих частей:

— Предыстория народов уральской языковой семьи;

— К реконструкции лингвистической карты Центра Европейской России в раннем железном веке;

— Булгарская эпоха в истории финно-угорских народов Поволжья и Предуралья;

— К начальным этапам этнической истории коми;

— Место трудов А. Х. Халикова в историографии проблем уральской предыстории.

Далее цитаты из этой работы будут приводиться с указанием страницы, но без ссылки на конкретную статью. Под словом «автор» везде подразумевается именно В.В. Напольских. Для удобства восприятия часть информации из моей исходной статьи (ссылка на сайт) будет вновь приведена здесь, однако я старался по возможности избежать дублирования.

Вероятная локализация прародины уральской языковой семьи, распад финно-угорской общности и начало движения финноязычных народов на запад. «Уральско-сибирский» аутосомный компонент в генофондах Европы.

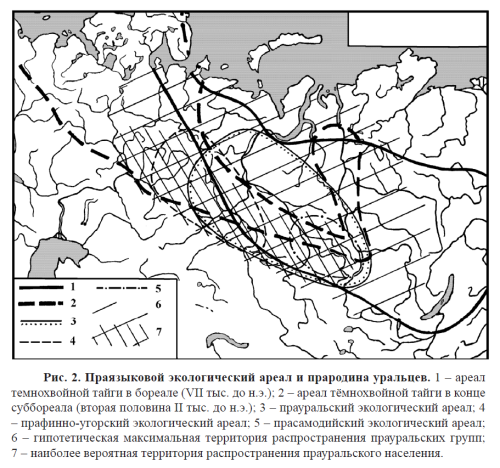

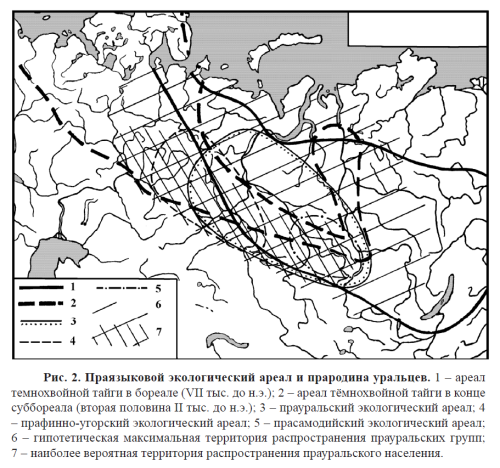

Согласно реконструкции Владимира Владимировича Напольских, перед распадом прауральского языка его носители проживали в таежной зоне Западной Сибири и Урала (карта со стр. 17).

Распространение уральцев на запад при этом связывается автором с климатическими изменениями и «металлической революцией»:

В.В. Напольских, стр. 20-21: «Распад уральской и финно-угорской общности и продвижение уральской (финно-угорской) речи на запад до Скандинавии и Прибалтики связаны с глобальными экологическими изменениями конца атлантикума – суббореала (с VI до конца II тыс. до н. э.) и с социально-экономической революцией в укладе жизни населения лесной зоны Евразии в бронзовом и раннем железном веке (II – начало I тыс. до н. э.). В эту эпоху происходит сдвиг «родной» экологической ниши уральцев – темнохвойных таёжных лесов: угнетение их в Западной Сибири и распространение в Восточной Европе на запад и юг в связи с похолоданием и увлажнением климата (см. рис. 2). Одновременно в Западной Сибири идёт интенсивный процесс формирования болот, что приводило к катастрофическому сокращению продуктивности этих территорий и не могло не вынуждать население к поиску новых земель. Расширение ареала темнохвойной тайги определило в целом западное направление этих поисков».

В.В. Напольских, стр. 37: «… скачка в развития производительных сил и общественных отношений (массовое распространение металлических орудий труда и оружия, скотоводства, в особенности – коневодства, и земледелия и т. д.), который я по аналогии с южной неолитической революцией VII-V тыс. до н. э. предложил называть металлической революцией».

Весьма вероятна взаимосвязь между приходом в Европу носителей уральских языков и распространением «уральско-сибирского» (он назван так по географическому признаку современного генофонда, поскольку его происхождение из указанного региона сомнений не вызывает) аутосомного компонента. Видимо, изначальное происхождение этого компонента генофонда связано со смешением восточных — «сибирских» — вариантов континуума древних охотников-собирателей Северной Евразии (западным вариантом которых являются палеоевропейцы) и пришельцев с юго-востока, принесших с собой восточноазиатские генетические варианты. Напрашивается предположение о взаимосвязи аутосомного компонента с распространением в северо-восточной Европе языков уральской семьи, а также многих ветвей Y-гаплогруппы N. Совершенно необязательно, что корреляция здесь полная – аутосомный компонент мог распространяться разными путями и в разные времена. Однако абсолютное отсутствие взаимосвязи между приходом в Северную Европу «уральцев языковых» и «уральцев генетических» видится маловероятным.

Распространение «уральско-сибирского» аутосомного компонента можно проиллюстрировать суммами IBD-сегментов с выборкой манси (Краснее-больше. Результаты манси и ненцев превышают максимум использованной шкалы, поэтому отображены с одинаковой интенсивностью).

Продолжение распада финно-угорской общности при продвижении на запад. Немного о мерянах, муроме и о сложностях определения их положения среди других финноязычных народов.

По мере продвижения уральцев на запад продолжается расщепление исходной языковой общности. Согласно датировкам В.В. Напольских (стр. 13), финно-угорский праязык распался в середине III – на рубеже III/II тысячелетий до нашей эры. Далее в первую очередь происходит разделение на будущее финноязычное население, двинувшееся на запад, и будущих пермян, оставшихся близко к исходному ареалу. Надо заметить, что В.В. Напольских допускает и более ранние миграции на запад родственных уральцам групп («парауральцы»), но в таком случае они были поглощены поздними переселенцами (стр. 106). Кроме того, ряд языков не дошел до нашего времени и об их месте в общей схеме можно лишь строить предположения.

Уточню, что схема ступенчатого разделения языков является моим упрощением концепции В.В. Напольских, и за возможно возникшие при этом смысловые погрешности он никоим образом ответственности не несет.

На следующем этапе движения языковые предки прибалтийских финнов, саамов, эрзян и мокшан отделяются по аналогичной схеме от языковых предков марийцев (стр. 41). В.В. Напольских делает осторожное предположение о возможном языковом родстве с марийцами племён меря и (через родство с мерянами) мурома:

В.В. Напольских, стр. 33: «вероятно, первая сколько-нибудь конкретная информация о языке летописной муромы, который оказывается (судя, естественно, только по нескольким топоформантам) близким к мерянскому [Матвеев 2001]»

В.В. Напольских, стр. 42: «я позволил себе поместить в схеме родословного древа мерянский язык как ветвь финно-волжской общности близкую хотя бы территориально к марийскому – см. выше данные топонимии, хотя, безусловно, наши фрагментарные знания о мерянском языке позволяют определять его место в финно-угорской группе лишь весьма приблизительно.»

В.В. Напольских, стр. 51: «Вместе с тем, это не значит, что уже во второй половине I тыс. до н. э., например, древнемарийский язык существовал обособленно: весьма вероятно, что для данного времени можно было бы говорить о сохранявшейся более широкой, возможно даже марийско-мерянской общности – если бы у нас было достаточно данных о мерянском языке (см. выше).»

Как я писал, против родственности мерян и марийцев существуют доводы генетического плана. Если летописные чудь и пермь достоверно оставили след в русском генофонде, логично предполагать, что свой вклад должна была внести и меря. Однако марийцы формируют свой, хорошо выраженный «генетический полюс». Не заметить их влияние на аутосомный генофонд русских было бы невозможно, но его следов нет. Аутосомные родственники марийцев известны – по моим исследованиям, в первую очередь это чуваши, и в меньшей степени – казанские татары.

Следовательно, чтобы вклад мери был трудноразличим, она должна быть генетически схожей с новоприбывшими в регион восточными славянами (аналогичное рассуждение справедливо и для двух других исчезнувших летописных племен – мещеры и муромы). Это вполне вероятно, поскольку известны результаты геномного анализа соседей мерян по региону, сохранивших языки уральской группы до наших дней – эрзян и мокшан. Их аутосомная основа – та же самая, что у балтов и славян («балтский генетический полюс»), лишь с некоторым «уральско-сибирским» налетом.

Эти аргументы следует считать косвенными — языковое родство вовсе не обязано совпадать с генетическим, а меря могла и не оставить следа в русском генофонде. С географической точки зрения мне также непонятно, почему расположенные восточнее эрзя и мокша оказываются в языковом плане ближе к прибалтийским финнам, чем меря и мурома. Однако, вероятно, и этому есть свои объяснения. В целом, с «мерянским вопросом» всё довольно сложно:

В.В. Напольских, стр. 33: «Сегодня ясно, что мерянский топонимический ареал делится как минимум на западный (связываемый с собственно ростовской мерей), восточный и нижнеклязьминский (мурома – ?). Топонимические типы восточного ареала показывают некоторое сходство с марийским языком, но ни в коем случае не идентичны ему [Матвеев 2015а, б]. Более того, на стыке восточномерянского и собственно древнемарийского (восточнее р. Керженец и Сура) можно предполагать наличие древних языков, сближающихся как с западным мерянским, так и с марийским, образовывавших, видимо сложную ареально-генетическую систему связей [Смирнов 2015].»

Предположение о заметных различиях между ростовской и северо-восточной мерей делалось и в моей статье (ссылка). В завершение «мерянской» темы, приведу любопытное упоминание о возможном участии представителей этого народа в колонизации Севера:

В.В. Напольских, стр. 32: «предложенная А. К. Матвеевым гипотеза о мерянском происхождении очага субстратной топонимии в Заволочье, в бассейне р. Устья, сложившемся вследствие переселения мерянского населения в ходе русской колонизации Севера, возможно – в XIII в. [Матвеев 1996; 1998; 2001; Альквист 1997; 2000; 2000а; Шилов 1997; 2001]».

Лингвистическая ситуация к началу нашей эры и сложение дославянской части генофонда северных русских.

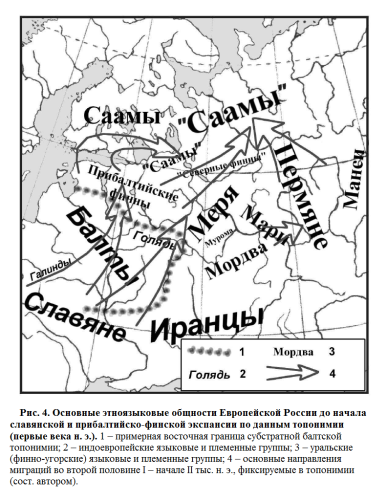

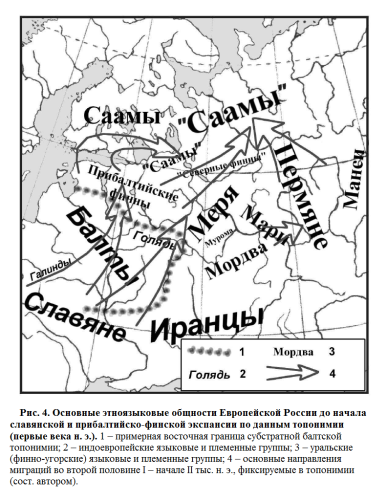

Наконец, от языковых предков эрзян и мокшан отделяются языковые предки саамов и прибалтийских финнов, позже происходит отделение саамов от прибалтийских финнов и уже в нашу эру прибалтийско-финские языки разделяются между собой. На стр. 35 В.В. Напольских представляет реконструкцию языковой ситуации в Восточной Европе «перед началом прибалтийско-финской (на севере и в Фенноскандии) и славянской экспансии, т. е. ориентировочно – в первые века н. э.»

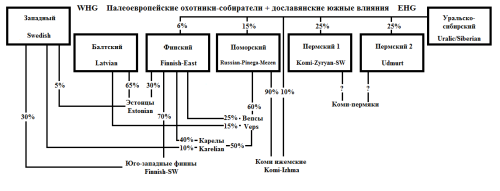

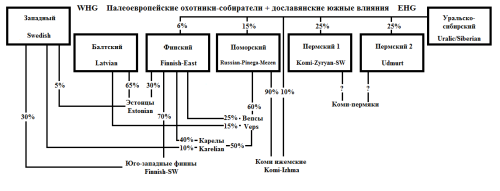

Для удобства повторно размещу здесь схему взаимодействия «генетических полюсов» из моей работы (после коррекции, о сути которой упомяну ниже):

На карте В.В. Напольских обращают на себя внимание «северные финны» на Сухоне и в верховьях Двины. Это родственная прибалтийским финнам, однако отличающаяся от них языковая группа:

В.В. Напольских, стр. 29 «многие из неясных топонимов Русского Севера были объяснены как происходящие от финских в широком смысле (т. е. не собственно прибалтийско-финских, но принадлежащих к западному финно-угорскому ареалу) языков [Матвеев 1964а: 74, 83], в последнее время называемых А. К. Матвеевым «севернофинскими»»

В.В. Напольских, стр. 33 «о наличии в топонимии Заволочья, между саамским и мерянским ареалами, следов языка заволочской чуди – языка близкого к прибалтийско-финскому типа, но отличавшегося от собственно прибалтийско-финских (см. также выше), «севернофинского» по А. К. Матвееву [Матвеев 1996; 2001а: 305-308; Шилов 1997: 16-19; Хелимский 2006] и, соответственно, – реконструируемая последовательность топонимических пластов на севере и северо-западе Европейской России (от поздних к ранним): русский, собственно прибалтийско-финский, «севернофинский» + «саамский» (или парасаамский – см. выше) + пермский (на северо-востоке) [Матвеев 1964а: 70-71, 83; 1996; Шилов 1997: 3-4].»

Похоже, что именно «северные финны» более других ответственны за появление «поморского» генетического полюса, столь повлиявшего на северных русских. Свой вклад в его формирование должны были также внести прибалтийские финны и «парасаамы», но у них есть и свои полюса. А для формирования отдельного полюса необходима хотя бы частичная изоляция, поэтому существование в регионе отличной от соседей языковой группы (в данном случае до наших дней не сохранившейся) прекрасно вписывается в модель. Приятно, когда генетические и лингвистические реконструкции оказываются хорошо соответствующими друг другу. Конечно, окончательную точку здесь поставит лишь прочтение древних геномов времен начала нашей эры.

Согласно В.В. Напольских, «парасаамы» — это родственные в языковом смысле современным саамам Фенноскандии группы, однако, по-видимому, не являющиеся их прямыми языковыми предками:

В.В. Напольских, стр. 30 «Появляется даже возможность судить об определённых отличиях «саамских» диалектов южного Прионежья и Заволочья, с одной стороны, и бассейнов Северной Двины и Мезени, с другой [Напольских 1995: 136]. Слово «саамские» взято здесь в кавычки, поскольку точнее было бы говорить о парасаамских или древнесаамских диалектах, так как, во-первых, понятно, что создатели субстратной топонимии Русского Севера едва ли были прямыми предками современных саамов Северной Фенноскандии, и, во-вторых, есть определённые факты, указывающие на более архаичное состояние этих диалектов по сравнению с собственно саамским языком»

На карте они выделены кавычками, в отличие от «истинных» саамов Фенноскандии. Интересно, что в языке последних выявлен значимый дофинноугорский субстрат (В.В. Напольских, стр. 39-40):

«Основной вывод – о наличии в саамском мощного субстратного лексического пласта неизвестного происхождения – остается несомненным [Sköld 1961: 50].»

«Состав субстратной «протосаамской» лексики показывает, что из языка палеоевропейцев после их перехода на финно-угорскую речь в саамский вошли термины, обозначающие специфические северные и приморские природно-хозяйственные реалии (названия элементов ландшафта, видов снега, животных, типов жилища и предметов материальной культуры) [Itkonen T. 1984: 167]»

«По-видимому, речь идёт о языке, не имеющем живых «родственников», можно только гадать о возможности связи его с другими северными палеоевропейскими языками»

Что ж, если погадать, то не исключено, что довольно близким генетическим родственником этих поглощенных саамами северных палеоевропейцев был «оленеостровец», о результатах расшифровки генома которого упоминалось в моей работе. Как и в случае с удмуртами, наличие заметного «восточноазиатского» аутосомного компонента (здесь он выступает как субкомпонент в составе «уральско-сибирского») у современных саамов снизило их сходство с «оленеостровцем».

Итак, вероятная картина миграций реконструируется следующая: первыми из уральцев на Север попадают саамы (в широком смысле слова, то есть включая «парасаамов»), которые ассимилируют местное население, относившееся к ныне вымершей языковой семье. Вслед за ними с юга продвигаются северные финны, вытесняющие или, возможно, ассимилирующие саамов. Значимого влияния саамов Фенноскандии на генофонд северных русских не заметно. Однако нельзя полностью исключить вариант, что «парасаамы» генетически заметно отличались от «истинных» саамов, тогда их влияние подобным образом не выявить (вклад «парасаамов» в «поморский» генетический полюс в этом случае может быть весьма велик). Наконец, позже всех в регион проникают прибалтийские финны и русские. Следы пермян на Сухоне и Двине практически не фиксируются, что подтверждается и результатами анализа геномов современных северных русских (за исключением странностей в выборке HGDP). В.В. Напольских выдвигает версию о парапермском происхождении гидронимов бассейна реки Юг (стр. 93), однако при этом упоминает, что «А. К. Матвеев был склонен искать параллели к топоосновам языка гидронимов на -юг (который он назвал южанским языком) в саамских и прибалтийско-финских языках, относя его в целом к постулируемой им севернофинской группе субстратных языков Русского Севера [Матвеев 2007: 172 pass.].» Таким образом, и здесь вполне возможно предполагать присутствие северных финнов.

Попытка соотнесения языковых групп первых веков нашей эры с наблюдаемыми в современности «генетическими полюсами».

Необходимо упомянуть о небрежности (надеюсь, что единственной), допущенной в моей статье. Не следовало включать саамов в схему взаимоотношений финских и пермских народов, полученную по результатам моделирования, так как они, несомненно, не являются в чистом виде смесью использованных там полюсов. Саамы формируют свой, особый полюс. Однако, поскольку работа была сосредоточена на происхождении северных русских, а значимого влияния саамов (повторюсь) на них не замечено, «саамский» полюс оказался исключен из модели как лишний, наравне с «марийским». Но тогда не надо было и моделировать их как смесь. Поэтому со схемы они убраны.

Меньше всего трудностей я вижу при размещении на карте В.В. Напольских «балтского» (или «балто-славянского») генетического полюса. Не ожидаю выявления никаких препятствий к тому, чтобы поместить его центр в начале нашей эры примерно там же, где он находится и сейчас – среди балтов. К «балтскому» полюсу можно отнести и расшифрованные древние геномы европейских охотников-собирателей (в первую очередь, WHG), а также более поздние – представителей культур шнуровой керамики/боевых топоров. Расшифровок геномов восточных «шнуровиков» (фатьяновцы) пока нет, но не вижу оснований полагать, что они резко отличались в этом смысле.

Что касается «финского» полюса (прибалтийские финны), то я не уверен, где именно на карте будет наиболее правильным разместить его на тот момент. Сформировался ли он к этому времени в полной мере, или же это произошло в результате сильного дрейфа («эффект основателя» и другие) при миграциях прибалтийско-финских племен в Финляндию? А может, он в большей степени отражает вклад доприбалтийско-финского населения? Или самые выраженные носители «финского» полюса в это время проживали в центральной и восточной частях прибалтийско-финского ареала (на карте это зона от Волхова до Волги)? Стрелка показывает миграции прибалтийских финнов в Финляндию из Эстонии, и насколько я понимаю, это подтверждено археологически. Однако современные эстонцы мало подходят для роли «самых финских финнов» — наоборот, это эстонцы выглядят смесью финнов и балтов. Видимо, картина миграций была более сложной и комплексной.

Наличие у юго-западных финнов, эстонцев и карел «западного» компонента (в модели представленного шведами) можно объяснить не только известными событиями Средневековья и Нового Времени (шведская колонизация Финляндии, Ливонский орден и т.д.), но и гораздо более древним присутствием на берегах Финского залива германоязычного населения:

В.В. Напольских, стр. 273 «Гораздо удачнее согласуется эта картина с гипотезой о контактах вокруг Финского залива, где древние саамы внутренних районов Финляндии, с одной стороны, и прибалтийские финны в современной Эстонии и северо-западных областях России, с другой, уже в I тыс. до н. э. были разделены происходившими с территории современной Швеции скорее всего прото-германоязычными носителями культур скандинавских бронз и курганов с каменными ящиками, и скандинавское германоязычное население продолжало непрерывно занимать южное и северное побережья Финского залива и позже на протяжении длительного времени».

Взаимоотношения двух «пермских» полюсов хорошо укладываются в информацию от В.В. Напольских. Напомню, что второй (удмурты) «пермский» полюс оказался сравнительно далек от остальных восточноевропейских, рассмотренных в статье (при этом исключенный из рассмотрения «марийский» полюс можно считать относительно родственным «удмуртскому»). В то же время первый «пермский» полюс (коми-зыряне) находится в промежуточном положении. Я проинтерпретировал это, как наличие у зырян общей с другими северянами основы, подвергшейся влиянию второго «пермского» полюса.

Согласно В.В. Напольских, языковые предки современных пермян проживали (стр. 89) «в одном весьма узком районе: в Среднем (Пермско-Сарапульском) Прикамье. Вероятно, район обитания носителей пермского праязыка должен был быть так или иначе близок к этим территориям». Кроме того, (стр. 91) «внешние связи прапермского, в том числе и на самом позднем этапе его развития (в эпоху, когда, например, уже завершился общепермский процесс деназализации, перехода типа *-NT- > -D(-)), явно тянут его на юг, в области Нижнего Прикамья и пограничья леса и степи: в праязыке имеются заимствования из среднеиранского языка, весьма близкого древнеосетинскому». При этом северо-западнее, на территориях, где позднее сложились коми-зыряне, автор предполагает на тот момент либо парапермские, либо вообще не пермские группы населения. Языковые предки коми пришли туда относительно поздно, вероятно, ассимилировав местное население.

В.В. Напольских, стр. 95: «наблюдаемое археологами в IX-X вв. движение населения из Верхнего и Среднего Прикамья на территорию Волжской Булгарии [Хлебникова 1984: 223-225; Иванов 1998: 107-109]. По всей вероятности, с формировавшимися таким образом в IX-X вв. пермскими группами на нижней Каме и её притоках и следует связывать начало сложения удмуртов и бесермян. Примерно в это же время, другая часть среднекамского пермского населения выбирает противоположную стратегию «ухода», и переселяется на нижнюю и среднюю Вычегду и её притоки, где складывается вымская культура X-XIV вв., соотносимая обычно с летописной Пермью Вычегодской, предками коми-зырян [Савельева 1985: 13-19]. Отмечаемая археологами преемственность вымской культуры с предшествовавшей ей на той же территории ванвиздинской не может служить аргументом в решении вопросов этнической истории: такую преемственность можно при желании доказать чуть ли не для любых двух сменяющих друг друга культур. В данном случае принципиальное значение имеет заметно более высокая доля земледелия и скотоводства в укладе носителей вымской культуры в отличие от ванвиздинцев, которую никак не возможно объяснить простой эволюцией хозяйства местного населения: именно в это время (X-XI вв.) начинается развитие международной пушной торговли как на южном (Волжская Булгария), так и на западном (Новгород) направлении, и в хозяйстве местного населения, жившего в довольно малопригодных для земледелия условиях, следовало бы ожидать, напротив, охотничьей специализации. Объяснить такую картину можно только, если принять гипотезу о приходе на Вычегду более южного населения – носителей иного южного земледельческо-скотоводческого уклада, не сразу отказавшихся от своих хозяйственных установок, не слишком подходящих к более северным условиям. Не случайно вымская культура возникает именно на нижней и средней Вычегде, в районах наиболее близких Верхнему Прикамью. В дальнейшем в хозяйстве вычегодских коми роль промысловой охоты и рыболовства вновь возросла. В создателях ванвиздинской культуры можно предполагать население, говорившее на диалектах пермского праязыка, не оставивших прямых потомков (парапермских), а равным образом – и население, говорившее на других языках, как известной (прежде всего – прибалтийско-финско-саамского круга), так и неизвестной принадлежности.»

Цитата длинная, но, на мой взгляд, она идеально иллюстрирует вероятную причину полученных при аутосомном анализе результатов юго-западных коми-зырян. По поводу происхождения коми-пермяков В.В. Напольских предлагает следующую версию (стр. 100): «Освобождение от булгарского присутствия должно было привести к возвращению части вычегодского населения в Прикамье, что, по-видимому, и имело место в этот период. Вернувшись на свою историческую родину, вычегодские пермяне выступили в Прикамье как носители новой культурной и политической доминанты, союзники русских, а с конца XIV в. – и как христиане. Это должно было привести к ассимиляции ими местного пермского населения, что, вероятно, выразилось в распространении здесь принесённого с севера самоназвания коми, а также – в перенесении на эти территории старого русского этнотопонима Пер(ь)мь. Переселенцы с севера принесли и особенности собственно коми языка, которые, вероятно, также были усвоены местным прикамским населением в большинстве районов, за исключением крайнего юга и востока, где сохранялись коми-пермяцкие и коми-язьвинский диалекты, отличающиеся определённым архаизмом».

Геномов коми-пермяков для анализа у меня нет, но результаты пермских и северо-восточных вятских русских (с предположительной долей коми-пермяцкого влияния) вышеизложенному не противоречат.

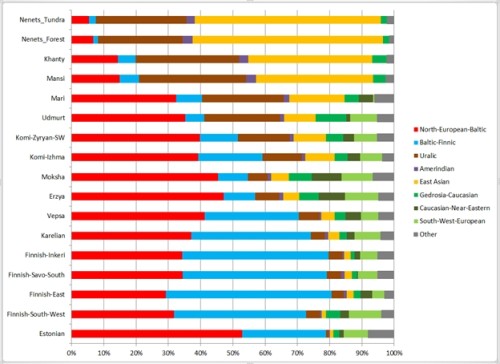

Оценка доли «уральско-сибирского» компонента в генофонде народов, говорящих на финских, пермских и балтийских языках.

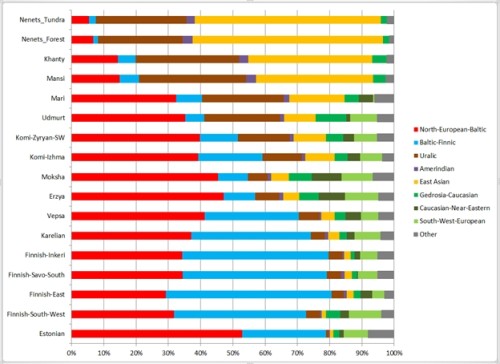

Судя по результатам наших современников, при движении на запад финны активно ассимилировали местное население, и при выходе к берегам Балтики уже мало отличались от коренных восточноевропейцев по аутосомам (при этом сохранив заметную часть Y-хромосомного своеобразия). Самым «восточным» из финно-пермских народов Европы следует признать марийцев, которые выглядят на фоне соседей этаким «островком Сибири» (разумеется, относительным). Даже расположенные ближе к Уралу удмурты отстают от них. Думаю, что этот парадокс можно объяснить следующим образом. Изначально удмурты были такими же или даже более выраженными «генетическими уральцами», чем марийцы. Однако в какой-то момент своей истории они испытали заметное влияние из Степи, «ямного» типа (скорее его более позднего, «синташтинского», варианта). Следы этого заметны в их аутосомном портрете (на диаграмме ниже повышенное содержание компонентов Gedrosia-Caucasian и South-West European). Таким образом, доля «уральско-сибирского» компонента в генофонде удмуртов снизилась.

Следующими по степени «уральскости» идут коми и саамы. Видимо, это нужно объяснять двояким образом. Во-первых, население северо-восточной Европы (EHG) изначально было ближе к уральцам по аутосомам, чем остальные группы мезолитических европейцев. Поэтому «клин» с юго-запада на северо-восток (его можно наблюдать, например, на приводившейся выше карте сумм IBD-сегментов) частично объясняется этим древнейшим субстратом. Во-вторых, я подозреваю, что предки прибалтийских и северных финнов растеряли большую часть исходного генофонда ещё на Волге. Конечно, сейчас сложно сказать об этом со 100% уверенностью – ведь на приводимых в качестве примера эрзян и мокшан могли позже повлиять те же балты и степные группы, изменив этим генофонд. Однако и у предполагаемых потомков «северных финнов» доля «уральско-сибирского» компонента относительно невелика. А у таких прибалтийских финнов, как эстонцы, он почти отсутствует.

Что касается непосредственных количественных оценок, то всё зависит от того, какую именно популяцию выбрать в качестве образца «истинных уральцев». В качестве базы взяты результаты манси, которые удобны тем, что на них практически не видно влияния ни восточноевропейцев, ни степняков (точнее говоря, русское влияние на часть мансийской выборки было как раз вполне заметно, но эти образцы я исключил. Корректность получившегося подтверждается сравнением с результатами хантов).

Диаграмма Admixture для уральских народов:

В первую очередь я ориентировался на долю восточноазиатских компонентов (жёлтый цвет на диаграмме, 36% для выборки манси), поскольку компонент Uralic в заметном количестве присутствует еще у «оленеостровца». Таким образом, при его использовании полностью разделить вклад пришельцев из Сибири и автохтонного населения северо-восточной Европы нельзя. Оценки, полученные таким образом, были приведены на схеме взаимодействия «генетических полюсов» — около 25-30% у пермян, 0-15% у разных групп северных русских, 0-10% у разных групп прибалтийских финнов, и грубо-оценочно 20% у саамов. Оценку для эрзян и мокшан сделать сложнее, где-то в пределах 15% (более реально 5-10%). Марийцы в таком случае получаются «аутосомными уральцами» примерно на 50%. При этом население западной части прауральского ареала принимается за генетически смешанное по сравнению с населением центральной части (ханты и манси). Такой подход кажется мне наиболее верным. Однако можно посчитать, что результаты манси искажены позднейшими влияниями с востока, и за образец «исходных уральцев» взять современных марийцев. Тогда численную оценку «уральского» вклада необходимо в каждом случае поднять примерно вдвое. Видимо, истина должна быть где-то в промежутке между этими двумя крайностями.

Благодаря высокой доле в генофонде Y-гаплогруппы N1c к популяциям с сильным влиянием уральцев нередко относят прибалтийские народы. Однако почти все носители N у литовцев, латышей и их соседей-славян являются потомками по прямой мужской линии одного-единственного человека, жившего, согласно оценке YFull, около 2800 лет назад. Вероятно, либо он, либо его близкие предки действительно говорили на языке уральской группы. При этом аутосомно он, скорее всего, имел немногим больше общего с Уралом, чем соседи-индоевропейцы. Более того, благодаря генетическому дрейфу единичный предок способен сильно повлиять на Y-генофонд целой популяции, при этом влияние на аутосомный генофонд останется небольшим. Поэтому никакого противоречия между отнесением балтов к наиболее выраженным потомкам мезолитических европейцев по аутосомам и их «урализированым» Y-генофондом нет.

На этом мой обзор завершён. Хочу поблагодарить Владимира Владимировича за интересную и полезную работу – множество фактов собрано, структурировано и проинтерпретировано, результат изложен в простой и увлекательной форме.

Похожие статьи

| Публикуем статью Сергея Козлова о структуре генофонда Русского Севера, написанную по результатам анализа полногеномных аутосомных данных, собранных по научным и коммерческим выборкам. |

|

Избранное

Анализ древних геномов с запада Иберийского полуострова показал увеличение генетического вклада охотников-собирателей в позднем неолите и бронзовом веке. След степной миграции здесь также имеется, хотя в меньшей степени, чем в Северной и Центральной Европе.

|

Геологи показали, что древний канал, претендующий на приток мифической реки Сарасвати, пересох еще до возникновения Индской (Хараппской) цивилизации. Это ставит под сомнение ее зависимость от крупных гималайских рек.

|

Текст по пресс-релизу Института археологии РАН о находке наскального рисунка двугорбого верблюда в Каповой пещере опубликован на сайте "Полит.ру".

|

На основе изученных геномов бактерии Yersinia pestis из образцов позднего неолита – раннего железного века палеогенетики реконструировали пути распространения чумы. Ключевое значение в ее переносе в Европу они придают массовой миграции из причерноморско-каспийских степей около 5000 лет назад. По их гипотезе возбудитель чумы продвигался по тому же степному коридору с двусторонним движением между Европой и Азией, что и мигрирующее население.

|

Генетическое разнообразие населения Сванетии в этой работе изучили по образцам мтДНК и Y-хромосомы 184 человек. Данные показали разнообразие митохондриального и сравнительную гомогенность Y-хромосомного генофонда сванов. Авторы делают вывод о влиянии на Y-хромосомный генофонд Южного Кавказа географии, но не языков. И о том, что современное население, в частности, сваны, являются потомками ранних обитателей этого региона, времен верхнего палеолита.

|

Опубликовано на сайте Коммерсант.ru

|

Авторы свежей статьи в Nature опровергают представления о почти полном замещении охотников-собирателей земледельцами в ходе неолитизации Европы. Он и обнаружили, что генетический вклад охотников-собирателей различается у европейских неолитических земледельцев разных регионов и увеличивается со временем. Это говорит, скорее, о мирном сосуществовании тех и других и о постоянном генетическом смешении.

|

Последние дни у нас веселые – телефон звонит, не переставая, приглашая всюду сказать слово генетика. Обычно я отказываюсь. А здесь все одно к одному - как раз накануне сдали отчет на шестистах страницах, а новый – еще только через месяц. И вопросы не обычные - не про то, когда исчезнет последняя блондинка или не возьмусь ли я изучить геном Гитлера. Вопросы про президента и про биологические образцы.

|

В Медико-генетическом научном центре (ФГБНУ МГНЦ) 10 ноября прошла пресс-конференция, на которой руководители нескольких направлений рассказали о своей работе, связанной с генетическими и прочими исследованиями биологических материалов.

|

Горячая тема образцов биоматериалов обсуждается в программе "В центре внимания" на Радио Маяк. В студии специалисты по геногеографии и медицинской генетике: зав. лаб. геномной географии Института общей генетики РАН, проф. РАН Олег Балановский и зав. лаб. молекулярной генетики наследственных заболеваний Института молекулярной генетики РАН, д.б.н., проф. Петр Сломинский.

|

О совсем недавно открытой лейлатепинской культуре в Закавказье, ее отличительных признаков и корнях и ее отношениях с известной майкопской культурой.

|

Интервью О.П.Балановского газете "Троицкий вариант"

|

В издательстве «Захаров» вышла книга «Эта короткая жизнь: Николай Вавилов и его время». Ее автор Семен Ефимович Резник, он же автор самой первой биографической книги о Н.И.Вавилове, вышедшей в 1968 году в серии ЖЗЛ.

|

Исследование генофонда четырех современных русских популяций в ареале бывшей земли Новгородской позволяет лучше понять его положение в генетическом пространстве окружающих популяций. Он оказался в буферной зоне между северным и южным «полюсами» русского генофонда. Значительную (пятую) часть генофонда население Новгородчины унаследовало от финноязычного населения, которое, видимо, в свою очередь, впитало мезолитический генофонд Северо-Восточной Европы. Генетические различия между отдельными популяциями Новгородчины могут отражать особенности расселения древних славян вдоль речной системы, сохранившиеся в современном генофонде вопреки бурным демографическим событиям более поздних времен.

|

На "Эхе Москвы" в программе "Культурный шок" беседа глав. ред. Алексея Венедиктова с д.б.н., зав. кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ Александром Марковым.

|

О том, неужели кто-то пытается придумать биологическое оружие против граждан России — материал Марии Борзуновой (телеканал "Дождь").

|

Отличная статья на сайте "Московского комсомольца"

|

Что такое биоматериал? Где он хранится и как используется? Об этом в эфире “Вестей FM” расскажут директор Института стволовых клеток человека Артур Исаев и заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики имени Вавилова, доктор биологических наук, профессор РАН Олег Балановский.

|

Что стоит за высказыванием В.В.Путина о сборе биологических материалов россиян, и реакцию на его слова в студии "Радио Свобода" обсуждают: политик Владимир Семаго, доктор биологических наук, генетик Светлана Боринская, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский.

|

Как сказал ведущий программы «Блог-аут» Майкл Наки, одна из самых обсуждаемых новостей недели – это высказывание Владимира Путина, про то, что собираются биоматериалы россиян – массово и по разным этносам. И это было бы смешно, когда бы не было так грустно - если бы после этого высказывания всякие каналы не начали выпускать сюжеты о биооружии, которое готовится против россиян. По поводу этой странной истории ведущий беседует с д.б.н., проф. РАН О.П.Балановским.

|

Ведущие специалисты в области генетики человека считают напрасными страхи перед неким «этническим оружием». Сделать его невозможно.

|

Комментируем ситуацию вокруг вопроса Президента РФ, кто и зачем собирает биологический материал россиян.

|

В африканских популяциях, как выяснилось, представлено большое разнообразие генетических вариантов, отвечающих за цвет кожи: не только аллели темной кожи, но и аллели светлой кожи. Последних оказалось особенно много у южноафриканских бушменов. Генетики пришли к заключению, что варианты, обеспечивающие светлую кожу, более древние, и возникли они в Африке задолго до формирования современного человека как вида.

|

Анализ генома 40-тысячелетнего человека из китайской пещеры Тяньянь показал его генетическую близость к предкам восточноазиатских и юговосточных азиатских популяций и указал на картину популяционного разнообразия в верхнем палеолите. Исследователи полагают, что 40-35 тыс. лет назад на территории Евразии обитали не менее четырех популяций, которые в разной степени оставили генетический след в современном населении.

|

В Санкт-Петербургском государственном университете, в Петровском зале здания Двенадцати коллегий состоялись чтения, посвященные 90-летию со дня рождения Льва Самуиловича Клейна. Большинство из выступавших на них археологов, антропологов, историков и других специалистов считают себя его учениками, которым он привил основы научного мышления, научил идти непроторенными дорогами, показал пример преодоления обстоятельств и стойкости в борьбе. Научные доклады начинались со слов признательности учителю. Представляем здесь выступление доктора исторических наук, профессора СПбГУ, главного научного сотрудника Музея антропологии и этнографии РАН Александра Григорьевича Козинцева.

|

Накануне 110-летия со дня рождения знаменитого антрополога и скульптора, автора всемирно известного метода реконструкции лица по черепу Михаила Михайловича Герасимова, в Дарвиновском музее прошел вечер его памяти. О том, как появился знаменитый метод, о работах мастера и развитии этого направления в наши дни рассказали его последователи и коллеги.

|

Генетики секвенировали митохондриальную ДНК 340 человек из 17 популяций Европы и Ближнего Востока и сравнили эти данные с данными по секвенированию Y-хромосомы. Демографическая история популяций, реконструированная по отцовским и материнским линиям наследования, оказалась совершенно разной. Если первые указывают на экспансию в период бронзового века, то вторые хранят память о расселении в палеолите после окончания оледенения.

|

Анализ геномов четырех индивидов с верхнепалеолитической стоянки Сунгирь показал, что они не являются близкими родственниками. Из этого авторы работы делают вывод, что охотники-собиратели верхнего палеолита успешно избегали инбридинга, так как каждая группа была включена в разветвленную сеть по обмену брачными партнерами.

|

Изучив 16 древних геномов из Африки возрастом от 8100 до 400 лет, палеогенетики предлагают картину смешений и перемещений, приведшую к формированию современных африканских популяций.

|

Анализ семи древних геномов из Южной Африки показал глубокие генетические различия между бушменами и прочими африканскими и неафриканскими популяциями. Время формирования первой развилки на древе человечества соответствует периоду формирования современного человека как вида, авторы оценили его в диапазоне от 350 до 260 тысяч лет назад.

|

Генетический ландшафт Папуа Новая Гвинея отмечен кардинальными различиями между горными и равнинными популяциями. Первые, в отличие от вторых, не обнаруживают влияния Юго-Восточной Азии. Среди горных популяций отмечается высокое генетическое разнообразие, возникшее в период возникновения земледелия. Делается вывод, что неолитический переход не всегда приводит к генетической однородности населения (как в Западной Евразии).

|

В неолитизации Европы роль культурной диффузии была очень незначительной. Основную роль играло распространение земледельцев с Ближнего Востока, которые почти полностью замещали местные племена охотников-собирателей. Доля генетического смешения оценивается в 2%. К таким выводам исследователей привел анализ частоты гаплогрупп митохондриальной ДНК и математическое моделирование.

|

Сочетание генетического и изотопного анализа останков из захоронений на юге Германии продемонстрировало патрилокальность общества в позднем неолите – раннем бронзовом веке. Мужчины в этом регионе вели оседлый образ жизни, а женщины перемещались из других регионов.

|

Наш постоянный читатель и активный участник дискуссий на сайте Лев Агни поделился своим мнением о том, что противопоставить изобилию некачественных научных публикаций в области истории.

|

Древние геномы изучили по аллелям, ассоциированным с болезнями, и вычислили генетический риск наших предков для разных групп заболеваний. Оказалось, что этот риск выше у более древних индивидов (9500 лет и старше), чем у более молодых (3500 лет и моложе). Обнаружилась также зависимость генетического риска заболеваний от типа хозяйства и питания древних людей: скотоводы оказались более генетически здоровыми, чем охотники-собиратели и земледельцы. Географическое местоположение лишь незначительно повлияло на риск некоторых болезней.

|

Международная группа археологов опровергла датировку выплавки меди в Чатал-Хююке – одном из самых известных поселений позднего неолита в центральной Турции. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Journal of Archaeological Science .

|

В продолжение темы майкопской культуры перепечатываем еще одну статью археолога, канд. ист. наук Н.А.Николаевой, опубликованную в журнале Вестник Московского государственного областного университета (№1, 2009, с.162-173)

|

В продолжение темы, рассмотренной в статье А.А.Касьяна с лингвистических позиций, и с разрешения автора перепечатываем статью археолога, к.и.н. Надежды Алексеевны Николаевой, доцента Московского государственного областного университета. Статья была опубликована в 2013 г. в журнале Восток (Оriens) № 2, С.107-113

|

Частичный перевод из работы Алексея Касьяна «Хаттский как сино-кавказский язык» (Alexei Kassian. 2009–2010. Hattic as a Sino-Caucasian language. Ugarit-Forschungen 41: 309–447)

|

Несмотря на признание исследований по географии генофондов со стороны мирового научного сообщества и все возрастающую роль геногеографии в междисциплинарных исследованиях народонаселения, до сих пор нет консенсуса о соотношении предметных областей геногеографии и этнологии. Генетики и этнологи часто работали параллельно, а с конца 2000-х годов началось их тесное сотрудничество на всех этапах исследования – от совместных экспедиций до совместного анализа и синтеза. Приведены примеры таких совместных исследований. Эти примеры демонстрируют, что корректно осуществляемый союз генетики и этнологии имеет добротные научные перспективы.

|

Генетический анализ показал, что население Мадагаскара сформировалось при смешении предков африканского происхождения (банту) и восточноазиатского (индонезийцы с Борнео). Доля генетических компонентов разного происхождения зависит от географического региона: африканского больше на севере, восточноазиатского – на юго-востоке. На основании картины генетического ландшафта авторы реконструируют историю заселения Мадагаскара – переселенцы из Индонезии появились здесь раньше, чем африканцы.

|

Появились доказательства того, что анатомически современный человек обитал на островах Индонезии уже в период от 73 до 63 тыс. лет назад, статья с результатами этой работы опубликована в Nature.

|

Анализ геномов бронзового века с территории Ливана показал, что древние ханаанеи смешали в своих генах компоненты неолитических популяций Леванта и халколитических - Ирана. Современные ливанцы получили генетическое наследие от ханаанеев, к которому добавился вклад степных популяций.

|

В журнале European Journal of Archaeology опубликована дискуссия между проф. Л.С.Клейном и авторами статей в Nature (Haak et al. 2015; Allentoft 2015) о гипотезе массовой миграции ямной культуры по данным генетики и ее связи с происхождением индоевропейских языков. Дискуссия составлена из переписки Л.С.Клейна с несколькими соавторами (Вольфганг Хаак, Иосиф Лазаридис, Ник Пэттерсон, Дэвид Райх, Кристиан Кристиансен, Карл-Гёран Шорген, Мортен Аллентофт, Мартин Сикора и Эске Виллерслев). Публикуем ее перевод на русский язык с предисловием Л.С.Клейна.

|

Анализ ДНК представителей минойской и микенской цивилизаций доказал их генетическое родство между собой, а также с современными греками. Показано, что основной вклад в формирование минойцев и микенцев внесли неолитические популяции Анатолии. Авторы обнаружили у них генетический компонент, происходящий с Кавказа и из Ирана, а у микенцев – небольшой след из Восточной Европы и Сибири.

|

Африка – прародина современного человека. Тем не менее генетические данные о древнем населении Африки до сего времени были совершенно незначительными – всего один прочитанный древний геном из Эфиопии возрастом 4,5 тысячи лет. Причины понятны – в экваториальном и тропическом климате ДНК плохо сохраняется и непригодна для изучения. Но вот сделан большой шаг вперед в этом направлении – секвенированы сразу семь древних африканских геномов, о чем поведала статья генетиков из Университета Упсалы, Швеция, опубликованная на сайте препринтов.

|

Публикуем заключительную часть статьи археологов из Одесского университета проф. С.В. Ивановой и к.и.н. Д.В. Киосака и археогенетика, проф. Grand Valley State University А.Г. Никитина. Предмет исследования — археологическая и культурная картина Северо-Западного Причерноморья эпохи энеолита — ранней бронзы и гипотеза о миграции населения ямной культуры в Центральную Европу.

|

Продолжаем публиковать статью археологов из Одесского университета проф. С.В. Ивановой и к.и.н. Д.В. Киосака и археогенетика, проф. Grand Valley State University А.Г. Никитина. Предмет исследования - археологическая и культурная картина Северо-Западного Причерноморья эпохи энеолита - ранней бронзы и гипотеза о миграции населения ямной культуры в Центральную Европу.

|

Представляем статью крупнейшего специалиста по степным культурам, проф. Одесского университета С.В. Ивановой, археолога из Одесского университета Д.В. Киосака и генетика, работающего в США, А.Г. Никитина. В статье представлена археологическая и культурная картина Северо-Западного Причерноморья эпохи энеолита - ранней бронзы и критический разбор гипотезы о миграции населения ямной культуры в Центральную Европу. Публикуем статью в трех частях.

|

Новые детали взаимоотношений современного человека с неандертальцами получены по анализу митохондри альной ДНК неандертальца из пещеры в Германии. Предложенный авторами сценар ий предполагает раннюю миграцию предков сапиенсов из Африки в Европу, где они метисировались с неандертальцами, оставив им в наследство свою мтДНК.

|

Изучив митохондриальную ДНК древних и современных армян, генетики делают вывод о генетической преемственности по материнским линиям наследования в популяциях Южного Кавказа в течение 8 тысяч лет. Многочисленные культурные перемены, происходящие за это время, не сопровождались изменениями в женской части генофонда.

|

Исследование генофонда парсов – зороастрийцев Индии и Пакистана – реконструировало их генетическую историю. Парсы оказались генетически близки к неолитическим иранцам, так как покинули Иран еще до исламизации. Несмотря на преимущественное заключение браков в своей среде, переселение в Индию оставило генетический след в популяции парсов. Оно сказалось в основном на их митохондриальном генофонде за счет ассимиляции местных женщин.

|

На прошедшем форуме «Ученые против мифов-4», организованном порталом «Антропогенез.ру», состоялась специальная конференция «Ученые против мифов-профи» - для популяризаторов науки. В профессиональной среде обсуждались способы, трудности и перспективы борьбы с лженаукой и популяризации науки истинной.

|

С разрешения авторов публикуем диалог д.и.н. Александра Григорьевича Козинцева и проф. Льва Самуиловича Клейна, состоявшийся в мае 2017 г.

|

С разрешения автора и издательства перепечатываем статью доктора историч. наук А.Г.Козинцева, опубликованную в сборнике, посвященном 90-летию Л.С.Клейна (Ex ungue leonem. Сборник статей к 90-летию Льва Самуиловича Клейна. СПб: Нестор-история, 2017. С.9-12).

|

Конференция «Позднепалеолитические памятники Восточной Европы», состоявшаяся в НИИ и Музее Антропологии МГУ, была посвящена 100-летию со дня рождения Марианны Давидовны Гвоздовер (1917-2004) – выдающегося археолога, специалиста по палеолиту. Участники конференции с большой теплотой вспоминали ее как своего учителя, а тематика докладов отражала развитие ее идей.

|

В журнале Science опубликованы размышления о роли исследований древней ДНК в представлениях об истории человечества и о непростых взаимодействиях генетиков с археологами. Одна из основных сложностей заключается в неоднозначных связях между популяциями и археологическими культурами. Решение сложных вопросов возможно только путем глубокой интеграции генетики, археологии и других наук.

|

По 367 митохондриальным геномам построено дерево гаплогруппы U7, определена ее прародина и описано распространение основных ветвей. Некоторые из них связывают с демографическими событиями неолита.

|

Казахские, российские и узбекские генетики исследовали генофонд населения исторического региона Центральной Азии – Трансоксианы по маркерам Y-хромосомы. Оказалось, что основную роль в структурировании генофонда Трансоксианы играет не географический ландшафт, а культура (хозяйственно-культурный тип): земледелие или же кочевое скотоводство. Показано, что культурная и демическая экспансии могут быть не взаимосвязаны: экспансия арабов не оказала значимого влияния на генофонд населения Трансоксианы, а демическая экспансия монголов не оказала значимого влияния на его культуру.

|

Российские антропологи исследовали особенности морфологии средней части лица в популяциях Северо-Восточной Европы в связи с факторами климата. Оказалось, что адаптации к низким температурам у них иные, чем у народов Северной Сибири. Полученные результаты помогут реконструировать адаптацию к климату Homo sapiens верхнего палеолита, так как верхнепалеолитический климат был более всего похож на современный климат Северо-Восточной Европы. Таким образом, современные северо-восточные европейцы могут послужить моделью для реконструкции процессов, происходивших десятки тысяч лет назад.

|

Немецкие генетики успешно секвенировали митохондриальную и проанализировали ядерную ДНК из египетских мумий разных исторических периодов. Они показали, что древние египтяне были генетически близки к ближневосточному населению. Современные египтяне довольно сильно отличаются от древних, главным образом долей африканского генетического компонента, приобретенного в поздние времена.

|

Данные по четырем древним геномам из бассейна Нижнего Дуная указали на долгое мирное сосуществование местных охотников-собирателей и мигрировавших земледельцев в этом регионе. На протяжении нескольких поколений между ними происходило генетическое смещение, а также передача культурных навыков.

|

Цвет кожи человека сформировался под сильным давлением естественного отбора и определяется балансом защиты от ультрафиолета и необходимого уровня синтеза витамина D. Цвет волос и радужной оболочки глаза, хотя в основном определяется тем же пигментом, в меньшей степени продукт естественного отбора и находится под большим влиянием других факторов. Одни и те же гены могут влиять на разные пигментные системы, а комбинация разных аллелей может давать один и тот же результат.

|

Юго-Восточная Европа в неолите служила местом интенсивных генетических и культурных контактов между мигрирующими земледельцами и местными охотниками-собирателями, показывает исследование 200 древних геномов из этого региона. Авторы описали разнообразие европейских охотников-собирателей; нашли, что не все популяции, принесшие земледелие в Европу, происходят из одного источника; оценили долю степного компонента в разных группах населения; продемонстрировали, что в смешении охотников-собирателей с земледельцами имел место гендерный дисбаланс – преобладание мужского вклада от первых.

|

Культурная традиция колоковидных кубков (одна из самых широко распространенных культур в позднем неолите/бронзовом веке), по-видимому, распространялась по Европе двумя способами – как передачей культурных навыков, так и миграциями населения. Это выяснили палеогенетики, представив новые данные по 170 древним геномам из разных регионов Европы. В частности, миграции с континентальной Европы сыграли ведущую роль в распространении ККК на Британские острова, что привело к замене 90% генофонда прежнего неолитического населения.

|

Российские антропологи провели новое исследование останков человека с верхнепалеолитической стоянки Костёнки-14 с использованием современных статистических методов анализа. Они пришли к выводу о его принадлежности к европеоидному типу и отсутствии австрало-меланезийских черт в строении черепа и зубной системы. Примечательно, что этот вывод согласуется с данными палеогенетиков.

|

Профессор Тоомас Кивисилд, один из ведущих геномных специалистов, представляющий Кембриджский университет и Эстонский биоцентр, опубликовал обзор по исследованиям Y-хромосомы из древних геномов. В этой обобщающей работе он сфокусировался на данных по Y-хромосомному разнообразию древних популяций в разных регионах Северной Евразии и Америки.

|

С разрешения редакции публикуем статью д.и.н. О.В.Шарова (Институт истории материальной культуры РАН) о роли выдающегося археолога д.и.н. М. Б. Щукина в решении проблемы природы черняховской культуры. В следующих публикациях на сайте можно будет познакомиться непосредственно с трудами М. Б. Щукина.

|

Перепечатываем статью выдающегося археолога М.Б.Щукина «Рождение славян», опубликованную в 1997 г. в сборнике СТРАТУМ: СТРУКТУРЫ И КАТАСТРОФЫ. Сборник символической индоевропейской истории. СПб: Нестор, 1997. 268 с.

|

Ученым удалось выделить древнюю мтДНК, в том числе неандертальцев и денисовцев, из осадочных отложений в пещерах, где не сохранилось самих костей. Авторы считают, что этот способ может значительно увеличить количество древних геномов.

|

Авторы находки в Южной Калифорнии считают, что метки на костях мастодонта и расположение самих костей говорят о следах человеческой деятельности. Датировка костей показала время 130 тысяч лет назад. Могли ли быть люди в Северной Америке в это время? Кто и откуда? Возникают вопросы, на которые нет ответов.

|

Представляем обзор статьи британского археолога Фолкера Хейда с критическим осмыслением последних работ палеогенетиков с археологических позиций.

|

Публикуем полную печатную версию видеоинтревью, которое несколько месяцев назад Лев Самуилович Клейн дал для портала "Русский материалист".

|

И снова о ямниках. Археолог Кристиан Кристиансен о роли степной ямной миграции в формировании культуры шнуровой керамики в Европе. Предлагаемый сценарий: миграция мужчин ямной культуры в Европу, которые брали в жены местных женщин из неолитических общин и формировали культуру шнуровой керамики, перенимая от женщин традицию изготовления керамики и обогащая протоиндоевропейский язык земледельческой лексикой.

|

Анализ древней ДНК из Эстонии показал, что переход от охоты-рыболовства-собирательства к сельскому хозяйству в этом регионе был связан с прибытием нового населения. Однако основной вклад внесла не миграция неолитических земледельцев из Анатолии (как в Центральной Европе), а миграция бронзового века из степей. Авторы пришли к выводу, что степной генетический вклад был, преимущественно, мужским, а вклад земледельцев Анатолии – женским.

|

Российские генетики изучили по Y-хромосоме генофонд четырех популяций коренного русского населения Ярославской области. Результаты указали на финно-угорский генетический след, но вклад его невелик. Наиболее ярко он проявился в генофонде потомков жителей города Молога, затопленного Рыбинским водохранилищем, что подтверждает давнюю гипотезу об их происхождении от летописных мерян. В остальных популяциях финно-угорский генетический пласт был почти полностью замещен славянским. Причем результаты позволяют выдвинуть гипотезу, что славянская колонизация шла преимущественно по «низовому» ростово-суздальскому пути, а не по «верховому» новгородскому.

|

Публикуем официальный отзыв д.ф.н. и д.и.н., проф. С.П.Щавелева на диссертацию и автореферат диссертации И.П. Лобанковой «Пассионарность в динамике культуры: философско-методологическая реконструкция культуры протогорода Аркаим», представленной на соискание ученой степени доктора философских наук.

|

В коротком сообщении, появившемся на сайте препринтов, его авторы – Иосиф Лазаридис и Дэвид Райх (Медицинская школа Гарварда), опровергают вывод, опубликованный недавно в статье Goldberg et al., о которой мы писали на сайте.

|

Продолжаем ответ на "этнический портрет среднестатистического россиянина" от компании "Генотек" . Часть третья, от специалиста по генетической генеалогии и блогера Сергея Козлова.

|

Продолжаем публиковать ответ на "этнический портрет среднестатистического россиянина" от компании "Генотек" . Часть вторая, от генетика, д. б. н., профессора Е.В.Балановской.

|

Публикуем наш ответ на опубликованный в массовой печати "этнический портрет среднестатистического россиянина" от компании "Генотек" . Часть первая.

|

Размещаем на сайте препринт статьи, предназначенной для Acta Archaeologica (Kopenhagen), для тома, посвященного памяти выдающегося датского археолога Клауса Рандсборга (1944 – 2016), где она будет опубликована на английском языке.

|

Известнейший российский археолог Лев Клейн написал две новые книги. Как не потерять вдохновение в работе над книгой? Когда случилось ограбление века? И что читать, если хочешь разбираться в археологии? Лев Самуилович отвечает на вопросы корреспондента АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ

|

Публикуем комментарий проф. Л.С.Клейна на докторскую диссертацию И.П. Лобанковой «Пассионарность в динамике культуры: Философско-методологическая реконструкция культуры протогорода Аркаим».

|

Российские генетики исследовали генофонд народов Передней Азии и нашли интересную закономерность: наиболее генетически контрастны народы, живущие в горах и на равнине. Оказалось, что большинство армянских диаспор сохраняет генофонд исходной популяции на Армянском нагорье. По данным полного секвенирования 11 Y-хромосом авторы построили филогенетическое дерево гаплогруппы R1b и обнаружили на этом дереве помимо известной западноевропейской новую восточноевропейскую ветвь. Именно на ней разместились варианты Y-хромосом степных кочевников ямной культуры бронзового века. А значит, не они принести эту мужскую линию в Западную Европу.

|

В издательстве ЕВРАЗИЯ в Санкт-Петербурге вышла научно-популярная книга проф. Льва Самуиловича Клейна "Первый век: сокровища сарматских курганов". Она посвящена двум самым выдающимся памятникам сарматской эпохи нашей страны — Новочеркасскому кладу (курган Хохлач) и Садовому кургану.

|

Исследуя останки из захоронений степных кочевников железного века – скифов – методами краниометрии (измерение параметров черепов) и методами анализа древней ДНК, антропологи и генетики пришли к сопоставимым результатам. Те и другие специалисты обнаруживают близость кочевников культуры скифов к культурам кочевников бронзового века Восточной Европы. Антропологическими и генетическими методами у носителей скифской культуры выявляется также центральноазиатский (антропологи) либо восточноазиатско-сибирский (генетики) вклад. Что касается прародины скифов – европейские или азиатские степи – то по этому вопросу специалисты пока не пришли к единому мнению.

|

Древняя ДНК может рассказать не только о миграциях и демографической истории наших предков, но и о социальном устройстве общества. Пример такого исследования – работа генетиков из Университета Пенсильвании, опубликованная в журнале Nature Communication.

|

Представляем сводку археологических культур, представленных на страницах Словарика. Пока - список по алфавиту.

|

Публикуем статью Сергея Козлова с результатами анализа генофондов некоторых северных народов в свете данных из монографии В.В.Напольских "Очерки по этнической истории".

|

Анализ митохондриальной ДНК представителей трипольской культуры Украины показал ее генетическое происхождение по материнским линиям от неолитических земледельцев Анатолии с небольшой примесью охотников-собирателей верхнего палеолита. Популяция трипольской культуры из пещеры Вертеба генетически сходна с другими популяциями европейских земледельцев, но более всего – с популяциями культуры воронковидных кубков.

|

Анализ древней ДНК мезолита и неолита Балтики и Украины не выявил следов миграции земледельцев Анатолии, аналогичный найденным в неолите Центральной Европы. Авторы работы предполагают генетическую преемственность от мезолита к неолиту в обоих регионах. Они также нашли признаки внешнего влияния на генофонд позднего неолита, наиболее вероятно, это вклад миграции из причерноморских степей или из Северной Евразии. Определенно, неолит как в регионе Балтики, так и на Днепровских порогах (Украина) развивался иными темпами, чем в Центральной и Западной Европе, и не сопровождался такими масштабными генетическими изменениями.

|

Рассказ о генетико-антропологической экспедиции Медико-генетического научного центра и Института общей генетики РАН, проведенной в конце 2016 года в Тверскую область для исследования генофонда и создания антропологического портрета тверских карел и тверских русских.

|

Изучив митохондриальную ДНК из погребений энеолита и бронзового века в курганах Северного Причерноморья, генетики сделали вывод о генетической связи популяций степных культур с европейскими мезолитическими охотниками-собирателями.

|

9 января исполнился год со дня скоропостижной смерти смерти археолога и этнографа Владимира Александровича Кореняко, ведущего научного сотрудника Государственного музея искусства народов Востока, одного из авторов нашего сайта. С разрешения издательства перепечатываем его статью об этнонационализме, которая год назад была опубликована в журнале "Историческая экспертиза" (издательство "Нестор-история").

|

1 февраля на Биологическом факультете МГУ прошло Торжественное заседание, посвященное 125-летию со дня рождения Александра Сергеевича Серебровского, русского и советского генетика, члена-корр. АН СССР, академика ВАСХНИЛ, основателя кафедры генетики в Московском университете.

|

В совместной работе популяционных генетиков и генетических генеалогов удалось построить филогенетическое дерево гаплогруппы Q3, картографировать распределение ее ветвей, предположить место ее прародины и модель эволюции, начиная с верхнего палеолита. Авторы проследили путь ветвей гаплогруппы Q3 от Западной и Южной Азии до Европы и конкретно до популяции евреев ашкенази. Они считают, что этот удачный опыт послужит основой для дальнейшего сотрудничества академической и гражданской науки.

|

В конце ноября прошлого года в Москве прошла Всероссийская научная конференция «Пути эволюционной географии», посвященная памяти профессора Андрея Алексеевича Величко, создателя научной школы эволюционной географии и палеоклиматологии. Конференция носила междисциплинарный характер, многие доклады были посвящены исследованию географических факторов расселения человека по планете, его адаптации к различным природным условиям, влиянию этих условий на характер поселений и пути миграции древнего человека. Представляем краткий обзор некоторых из этих междисциплинарных докладов.

|

Публикуем статью Сергея Козлова о структуре генофонда Русского Севера, написанную по результатам анализа полногеномных аутосомных данных, собранных по научным и коммерческим выборкам.

|

В журнале Science Advances опубликованы результаты исследования геномов двух индивидов из восточноазиатской популяции эпохи неолита. Определено их генетическое сходство с ныне живущими популяциями. До сих пор исследования древней ДНК очень мало затрагивали регион Восточной Азии. Новые данные были получены при исследовании ДНК из останков двух женщин, найденных в пещере «Чертовы ворота» в Приморье, их возраст составляет около 7700 лет. Эти индивиды принадлежали к популяции охотников-рыболовов-собирателей, без каких-либо признаков производящего хозяйства, хотя было показано, что из волокон диких растений они изготавливали текстиль.

|

Обзор истории заселения всего мира по данным последних исследований современной и древней ДНК от одного из самых известных коллективов палеогенетиков под руководством Эске Виллерслева. Представлена картина миграций в глобальном масштабе, пути освоения континентов и схемы генетических потоков между человеком современного типа и древними видами человека.

|

Изучение Y-хромосомных портретов крупнейшей родоплеменной группы казахов в сопоставлении с данными традиционной генеалогии позволяет выдвинуть гипотезу, что их генофонд восходит к наследию народов индоиранской языковой семьи с последующим генетическим вкладом тюркоязычных и монголоязычных народов. Вероятно, основным родоначальником большинства современных аргынов был золотоордынский эмир Караходжа (XIV в.) или его ближайшие предки.

|

Путем анализа Y-хромосомных и аутосомных данных современного населения Юго-Западной Азии генетики проследили пути, по которым шло заселение этой территории после окончания Последней ледниковой эпохи. Они выделили три климатических убежища (рефугиума), которые стали источником миграций в регионе, и определили время расхождения ветвей Y-хромосомы в популяциях. Полученные результаты авторы обсуждают в связи с археологическими данными и работами по древней ДНК.

|

Генетики секвенировали четыре генома Yersinia pestis эпохи бронзового века. Их сравнение с другими древними и современными геномами этой бактерии привело к гипотезе, что чума в Европе появилась со степной миграцией ямной культуры, а затем вернулась обратно в Центральную Азию.

|

Исследование показало, что подавляющее большинство американских антропологов не считают расы биологической реальностью, не видят в расовой классификации генетической основы и не считают, что расу нужно учитывать при диагностике и лечении заболеваний. Сравнение показало, что антропологов, не признающих расы, в 2013 году стало радикально больше, чем 40 лет назад. Cтатья с результатами этого исследования опубликована в American Journal of Physical Anthropology.

|

Отзыв проф. Л.С.Клейна о книге Д.В.Панченко «Гомер, „Илиада”, Троя», вышедшей в издательстве «Европейский Дом».

|

В конце уходящего 2016 года попробуем подвести его итоги – вспомнить самые интересные достижения на перекрестке наук, изучающих историю народонаселения – археологии, антропологии, генетики, палеогеографии, лингвистики и др. Конечно, наш взгляд субъективен, поскольку мы смотрим через окно сайта «Генофонд.рф», ориентируясь на опубликованные на нем материалы. По той же причине в научных итогах мы вынужденно делаем крен в генетику. Будем рады если эта картина станет полнее с помощью комментариев от наших читателей.

|

Коллектив генетиков и историков изучил генофонды пяти родовых объединений (кланов) северо-восточных башкир. Преобладание в их Y-хромосомных «генетических портретах» одного варианта гаплогрупп указывает на единый генетический источник их происхождения – генофонд прото-клана. Выдвинута гипотеза, что формирование генофонда северо-восточных башкир связано с трансуральским путем миграций из Западной Сибири в Приуралье, хорошо известном кочевникам в эпоху раннего железного века и средневековья.

|

Перепечатываем статью О.П.Балановского, опубликованную татарским интернет-изданием "Бизнес-онлайн" - ответ критикам исследования генофондов татар.

|

Изучение Y-хромосомных генофондов сибирских татар выявило генетическое своеобразие каждого из пяти субэтносов. По степени различий между пятью популяциями сибирские татары лидируют среди изученных коллективом народов Сибири и Центральной Азии. Результаты позволяют говорить о разных путях происхождения генофондов сибирских татар (по данным об отцовских линиях): в каждом субэтносе проявляется свой субстрат (вклад древнего населения) и свой суперстрат (влияние последующих миграций).

|

Дискуссия, вызванная статьей о генофонде татар в "Вестнике МГУ", вылилась на страницы интернет-издания "Бизнес-онлайн". Публикуем письмо, отправленное д.б.н., профессором РАН О.П. Балановским 17 декабря 2016 года одному из участников этой дискуссии, д.и.н., специалисту по этногенезу татарского народа И.Л.Измайлову. Письмо, к сожалению, осталось без ответа.

|

Исследование Y-хромосомы туркменской популяции в Каракалпакстане (на территории Узбекистана) выявило сильное доминирование гаплогруппыQ, что, вероятно, объясняется их преобладающей принадлежностью к одному роду (йомуд). По генетическим расстояниям туркмены Каракалпакстана оказались близки к географически далеким от них туркменам Ирана и Афганистана и далеки от своих географических соседей – узбеков и каракалпаков.

|

Генофонды популяций с этнонимом «татары» трех регионов Евразии - крымские, поволжские и сибирские – исследованы путем анализа Y-хромосомы. Этнотерриториальные группы татар оказались генетически очень разнообразны. В генофонде поволжских татар преобладают генетические варианты, характерные для Приуралья и Северной Европы; в генофонде крымских татар преобладает вклад переднеазиатского и средиземноморского населения; популяции сибирских татар наиболее разнообразны: одни включают значительный сибирский генетический компонент, в других преобладают генетические линии из юго-западных регионов Евразии.

|

Популяционно-генетическую историю друзов британский генетик Эран Элхаик исследует методом GPS (geographic population structure). Критика специалистов в адрес предыдущих работ с использованием данного метода, вызывает вопросы и к данной работе.

|

Опубликовано на сайте Антропогенез.ру

|

В пределах 265 языковых семей исследователи показали корреляцию между лексикой разных языков и географическим положением. На примере 11 популяций из Африки, Азии и Австралии выявили корреляцию лексических расстояний между популяциями с фенотипическими расстояниями, самую высокую – по строению лицевой части черепа. Делается вывод о том, что лингвистические показатели можно использовать для реконструкции недавней истории популяций, но не глубокой истории.

|

Представляяем обзор некоторых докладов на прошедшей в Москве конференции «Эволюционный континуум рода Homo», посвященной 125-летию со дня рождения выдающегося русского антрополога Виктора Валериановича Бунака (1891–1979), иными словами, на Бунаковских чтениях.

|

Из-за чего случился бронзовый коллапс, как исчезла знаменитая майкопская культура, в чём заблуждаются сторонники «новой хронологии» и какие байки живут среди археологов, порталу АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ рассказал Александр Скаков - кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела бронзового века Института археологии РАН.

|

В Москве завершила свою работу международная антропологическая конференция, посвященная 125-летию выдающегося русского антрополога Виктора Валериановича Бунака. Приводим краткий обзор ее итогов, опубликованный на сайте Центра палеоэтнологических исследований.

|

К сожалению, эхо от казанского интервью академика Валерия Александровича Тишкова (директора Института этнологии и антропологии РАН) не затихло, а рождает все новые недоразумения, которые отчасти уже объяснены на нашем сайте. Чтобы приостановить снежный ком, нам все же придется дать разъяснения неточностей, его породивших.

|

Статья американских и шведских исследователей (Goldberg et al.), опубликованная на сайте препринтов, вновь обращается к дискуссионной проблеме миграций в эпоху неолита и бронзового века. В работе исследуется вопрос о доле мужского и женского населения в составе мигрирующих групп, которые сформировали генофонд Центральной Европы. Авторы проверяют исходную гипотезу, что миграции из Анатолии в раннем неолите и миграции из понто-каспийских степей в течение позднего неолита и бронзового века были преимущественно мужскими.

|

Специалист по этногенезу тюркских народов Жаксылык Сабитов комментирует миф о финно-угорском происхождении татар, который без всяких на то оснований приписывается генетикам.

|

О.П.Балановский о том, как проходило обсуждение доклада А.В.Дыбо «Происхождение и родственные связи языков народов России» на Президиуме РАН.

|

Публикуем изложение доклада чл-корр. РАН Анны Владимировны Дыбо (Институт языкознания РАН), размещенное на сайте РАН.

|

Полное секвенирование геномов 83 австралийских аборигенов и 25 жителей Папуа Новая Гвинея позволило исследователям реконструировать историю заселения этой части света в пространстве и во времени. Они подтвердили, что предки австралийских аборигенов и папуасов Новой Гвинеи очень рано отделились от предков материковой Евразии. На ключевой вопрос о том, сколько раз человечество выходило из Африки – один или два, авторы отвечают с осторожностью. Большая часть их аргументов склоняет чашу весов к модели одного выхода, однако тот вариант, что их могло быть два, исследователи не отвергают.

|

Прочитав с высокой степенью надежности 379 геномов из 125 популяций со всего мира, исследователи уточнили картину современного генетического разнообразия и пути древних миграций, которые к нему привели. В частности, в геномах папуасов Новой Гвинеи они нашли небольшой вклад ранней миграционной волны из Африки, которая не оставила следов в геномах материковой Евразии.

|

Полное секвенирование 300 геномов из 142 популяций со всего мира дало возможность исследователям добавить важные фрагменты в мозаику геномного разнообразия населения планеты. Они пересчитали вклад неандертальцев и денисовцев в современный геном в глобальном масштабе, вычислили, как давно разошлись между собой разные народы, оценили степень гетерозиготности в разных регионах. Наконец, авторы уточнили источник генофонда жителей Австралии и Новой Гвинеи, показав, что они происходят от тех же популяций, что и жители остальной Евразии.

|

Приводим экспертное мнение Жаксылыка Сабитова (Евразийский Национальный Университет, Астана), специалиста по истории Золотой орды и этногенезу тюркских народов, по недавно опубликованной в журнале PLоS ONE статье .

|

В журнале PLOS Genetics опубликованы результаты широкогеномного (в пределах всего генома) исследования ассоциаций (GWAS) различных черт лица. У 3118 жителей США европейского происхождения авторы провели трехмерное измерение 20 лицевых признаков и анализ однонуклеотидного полиморфизма (около 1 млн SNP). Обнаружили достоверную связь полиморфных участков генома с шириной черепа, шириной расстояния между внутренними углами глаз, шириной носа, длиной крыльев носа и глубиной верхней части лица.

|

Коллектив генетиков и биоинформатиков опубликовал обзор истории изучения древней ДНК, основных трудностей в ее изучении и методов их преодоления. Авторы представили новейшие знания о путях миграций и распространения населения, полученные путем анализа древних геномов, и показали, какую революционную роль анализ палеоДНК сыграл в популяционной и эволюционной генетике, археологии, палеоэпидемиологии и многих других науках.

|

Проект по секвенированию более 60 тысяч экзомов (часть генома, кодирующая белки) в популяциях на разных континентах выявил гены, устойчивые к мутированию, показал, сколько носимых нами мутаций полностью блокируют синтез белка, а также значительно приблизил специалистов к пониманию природы редких заболеваний.

|

Российские генетики определили полную последовательность шести митохондриальных геномов древних людей, обитавших на территории Северного Кавказа на рубеже неолита и бронзы.

|

Сравнив фенотипические расстояния между 10 популяциями по показателям формы черепа и генетические расстояния по 3 345 SNP, исследователи нашли корреляции между ними. Они утверждают, что форма черепа в целом и форма височных костей может быть использована для реконструкции истории человеческих популяций.

|

Изучен генофонд популяции польско-литовских татар (липок), проживающих в Белоруссии. В их генофонде примерно две трети составляет западноевразийский компонент и одну треть – восточноевразийский. Очевидно, последний отражает влияние дальних миграций – степных кочевников Золотой Орды, поселившихся в Центральной и Восточной Европе.

|

Лингвисты из Кембриджского и Оксфордского университетов, разработали технологию, которая, как они утверждают, позволяет реконструировать звуки праиндоевропейского языка. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кембриджского университета http://www.cam.ac.uk/research/features/time-travelling-to-the-mother-tongue.

|

Перепечатываем статью Павла Флегонтова и Алексея Касьяна, опубликованную в газете "Троицкий вариант", с опровержением гипотезы английского генетика Эрана Элхаика о хазарском происхождении евреев ашкеназов и славянской природе языка идиш. Эта популярная статья вышла параллельно с научной статьей с участием этих же авторов в журнале Genome Biology and Evolution.

|

15 июля в Еженедельной газете научного сообщества "Поиск" опубликовано интервью с О.П. Балановским. Подробности по ссылке:

|

Турсервис Momondo сделал генетические тесты и записал реакцию на их результаты. Видео получилось простым и понятным. А что думает об этом популяционная генетика?

|

В только что опубликованной статье была подробно изучена история распространения одной из самых широко встречающихся в Евразии Y-хромосомных гаплогрупп – N. По данным полного секвенирования Y-хромосомы было построено филогенетическое дерево и описано подразделение гаплогруппы на ветви и субветви. Оказалось, что большинство из них имеют точную географическую но не лингвистическую привязку (встречаются в популяциях различных языковых семей).

|

Новое исследование генетических корней евреев ашкеназов подтвердило смешанное европейско-ближневосточное происхождение популяции. В составе европейского предкового компонента наиболее существенный генетический поток ашкеназы получили из Южной Европы.

|