Генофонд.рф / Народы и регионы / Дележ знатных предков / Языкознание ресентимента в Восточной Европе

Языкознание ресентимента в Восточной Европе

29.02.2016

Скачать страницу в PDF

Патрик Серио, профессор Университета Лозанны, Швейцария

Перевод с франц. О. Г. Путырской

Перевод был опубликован в журнале Политическая лингвистика, Екатеринбург, 2012. — № 3 (41). — С. 186-199 http://politlinguist.ru/materials/pl/41.pdf

Оригинал был опубликован в журнале «Le Genre humain»

Перепечатываем статью швейцарского лингвиста Патрика Серио, перевод которой был опубликован в журнале «Политическая лингвистика». В статье анализируется явление «Новой парадигмы» в области лингвистики в странах Восточной Европы. С точки зрения автора, это явление подходит под определение ресентимента.

Наряду с выявленным Жаном Дюбюффе искусством брют (art brut) существует, по-видимому, и языкознание брют. К нему относится чрезвычайно богатая совокупность явлений, контуры которой еще только вырисовываются: параллельное языкознание с собственной историей, путями распространения, навязчивыми представлениями и фантазмами, неоднократно проявляющееся во времени и пространстве тысячью всплесками, происходящими из-за одной и той же изначальной обиды, одного и того же страдания, одного и того же ресентимента [1].

[1] Ресентимент (фр. ressentiment ‘злопамятность, озлобление’) — философский термин, означающий чувство враждебности к тому, что субъект считает причиной своих неудач («врагу»), бессильную зависть. Чувство слабости или неполноценности, а также зависти по отношению к «врагу» приводит к формированию системы ценностей, которая отрицает систему ценностей «врага». Субъект создает образ «врага», чтобы избавиться от чувства вины за собственные неудачи. Ресентимент является более сложным понятием, чем «зависть» или «неприязнь». Феномен ресентимента заключается в сублимации чувства неполноценности в особую систему морали. Согласно «Словарю иностранных слов», ресентимент также означает «тягостное сознание тщетности попыток повысить свой статус в жизни или в обществе» (Словарь иностранных слов / Н. Г. Комлев. 2006. Цит. по: [Википедия]).

В Центральной и Восточной Европе языкознание брют называется «Новой парадигмой» [2]. Оно располагается рядом с творениями великих «логофилов», объединенных М. Пирсенсом [Pierssens 1976], там, где проходит зыбкая граница между наукой и безумием и где не ясна разница между лингвистами, поэтами и сумасшедшими.

[2] «Новая парадигма» — выражение, возникшее в различных странах Центральной и Восточной Европы, а также в кругу уралистов в Финляндии и среди таких эпиграфистов в России, как В. Чудинов. В этой статье я буду использовать это выражение для обозначения совокупности трудов, предлагающих любой радикальный пересмотр идей, повсеместно принятых в диахронической лингвистике. Эта внезапно появившаяся совокупность трудов, на первый взгляд, состоит из разрозненных произведений. Они написаны людьми, либо не знакомыми с сочинениями друг друга, либо, по меньшей мере, не ссылающимися друг на друга. Однако эта совокупность трудов представляется мне удивительно однородной, настолько однородной, что я считаю возможным изучение ее как единого целого и выявление явно выраженных общих черт. Далее я буду называть «инновационистами» всех исследователей, ученых и псевдоученых, которые заявляют о своей принадлежности к Новой парадигме.

Однако было бы слишком просто свалить все в одну кучу. В действительности, в отличие от искусства брют, Новая парадигма не является результатом деятельности блаженных, маргиналов, скромной и тихой добычей, открытой терпеливыми коллекционерами. Напротив, она заявляет о себе на переднем крае громогласной полемики в Интернете, на симпозиумах и в объемистых книгах. Она атакует своего заклятого врага, «официальную науку», прямо на ее территории, территории аргументации, требуя научной объективности на основе высшей рациональности, интеллектуальной и моральной легитимности, выступая даже от имени Истины. В риторике разоблачения она утверждает, что «расшифровала загадку», долго остававшуюся неведомой или скрываемой.

Авторы фантастических теорий — лингвисты-любители или профессиональные лингвисты, филологи или историки, публицисты, писатели, учителя или священники, инженеры или доктора физических наук. Все они считают себя носителями радикально новых знаний. Они утверждают, что открывают правду, которая до сих пор скрывалась в политических целях и была объектом заговора молчания. Знания, которые они привносят, — всегда ошеломляющие, новаторские и всегда льстят нации, к которой принадлежат авторы открытий.

Конечно, сложно оценить репрезентативность подобных текстов. В зависимости от страны речь идет либо о простых ясновидцах, либо об успешных университетских деятелях. Но даже если допустить, что эти авторы представляют только самих себя, сильно тревожит один факт: люди из разных стран, отдаленные друг от друга на огромные расстояния, явно не знакомые между собой, производят удивительно похожие тексты о своих языках, а значит, и собственных «народах», относящиеся к тому, что К. Эпплгейт [ Applegate 1990: 94] назвал «a «George-Washington-slept-here» version of history» [3].

[3] Интерпретация истории в стиле «здесь-спал-Джордж-Вашингтон» (англ.). Одна из наиболее популярных шуток в США. Основана на том, что слишком многие провинциальные городки в целях привлечения туристов охотно продемонстрируют ту самую кровать, на которой якобы спал Дж. Вашингтон. Эта шутка легла в основу комедии «Здесь спал Джордж Вашингтон» (1942), сюжет которой строится на том, что Билл и Конни Фуллер — супружеская пара из Нью-Йорка — покупают полуразрушенную ферму только потому, что там якобы «спал Джордж Вашингтон». (прим. перев.)

Мне хотелось бы выдвинуть здесь три тезиса: 1) в Новой парадигме нет ничего нового; 2) она представляет собой отдельную главу истории лингвистических идей, сообщающую нам много удивительного о языке, этом замечательном объекте, через фантазмы, которые он вызывает; 3) границы между наукой и ненаукой более размыты, чем учит нас позитивистская эпистемология.

- ЗАЧЕМ ТАК СТРАДАТЬ?

Стало уже тривиальным говорить о кризисе применительно к странам Центральной и Восточной Европы, точнее говоря, о кризисе идентичности во всех странах, которые до Первой мировой войны принадлежали к трем «центральным империям» (России, Австро-Венгрии, Османской империи). Экономическое отставание от Западной Европы и связанные с ним чувства отторжения или презрения составляют ту «философскую географию», которую описывает Ларри Вулф [Wolff 1994], касаясь дискуссий и недоразумений, возникших вокруг вопроса о том, где находится Восточная Европа: в Европе или в Азии [4]. Этот вопрос возник не вчера, а в эпоху Просвещения и даже раньше.

[4] Для чешского писателя Милана Кундеры Россия находится не в Восточной Европе, а в Западной Азии. Система координат приобретает аффективную и символическую нагрузку, значительно более сильную, чем при позитивистском видении географии.

Однако современная ситуация в указанных странах характеризуется крушением ценностей, произошедшим во время падения коммунизма, а именно утратой доверия к рациональной науке. Конечно, здесь, как и везде в мире, маги, целители и шарлатаны делят между собой прибыльный рынок легковерных клиентов. Неоязычество в России не сильно отличается от неодруидизма и от таких направлений, как «викка» или «нью эйдж» «западного мира». Однако в Восточной Европе удивляет мощное присутствие псевдонаучных рассуждений, которые имеют определенный успех у широкой публики. Всё требуют радикального научного «обновления»: здесь и «Новая хронология» академика-математика Анатолия Фоменко в России, полностью пересматривающего мировую историю на основе ловких подсчетов дат солнечных затмений, и «альтернативная история» Ю. Шилова и О. Билоусько из Украины, переписывающих всю историю отношений между русскими и украинцами с точностью до наоборот. Все причисляют себя к эпистемологическому релятивизму, предлагая «неклассические гипотезы».

А.Т.Фоменко Еще более удивительно то, что огромное место занимают рассуждения, основанные на анализе, к которому привлекается лингвистика. От мыса Нордкап до мыса Сунион поднимается бесконечный крик страдания без идентичности и поиска истины в языковых формах, что привлекает постоянный интерес широкой публики к вопросам исторического языкознания. Конечно, во Франции в кругах окситанистов можно услышать дискуссии о том, является ли гасконский язык тем же самым, что и лангедокский, или не является, но эти споры не выходят на экраны телевизоров в прайм-тайм. В России, напротив, сложилась настолько серьезная ситуация, что даже такой профессиональный лингвист, как А. А. Зализняк, чувствует себя обязанным выступать против Новой парадигмы в публичных лекциях [Зализняк 2010].

Албания, Словения, Эстония, Украина — это молодые государства, в которых интеллигенция, жаждущая признания, делает постколониальные высказывания и требует уважения, пересмотра собственной истории, так долго попираемой, игнорируемой или фальсифицированной проклятыми оккупантами или режимами, находящимися на содержании у заграницы. Но и в таком огромном государстве, как Россия, в этой великой мировой державе, зазвучали подобные требования. Оказалось, что риторика постколониального дискурса не зависит от объективной ситуации неполноценности. Повсюду правда должна одержать верх над ложью, и то, что она открывает, соответствует усилиям, приложенным для ее сокрытия: Для случая Украины примечательно то, что обнаруженная правда о ней часто превосходит наше воображение [Губерначук 2002: 178]; Народ имеет право знать правду, особенно если речь идет о правде, которая позволяет человеку гордиться своим народом, своим языком, своей историей [Рiзниченко 2001: 3].

Это явление хорошо известно со времен Возрождения: жаждущая признания интеллигенция нового сообщества бросается изобретать славное прошлое, героических предков либо для того, чтобы потребовать более широкую территорию и оправдать ненависть к своему ближайшему соседу, либо для нахождения смысла в создавшейся ситуации, которую считает бедственной и несправедливой, чтобы можно было мечтать о грандиозном будущем. Это то, что Марк Анжено [Angenot 1996: 11] называет «мыслью ресентимента», которую он определяет как «любую ситуацию подчинения или неполноценности, дающую право на статус жертвы; [5] любой провал, любую невозможность обладать превосходством в этом мире можно превратить в заслугу и легитимизировать себя ipso facto с претензией в адрес так называемых привилегированных, что позволяет полностью отречься от ответственности». М. Анжено настаивает на существовании связи между концом утопий прогресса социализма и «неотрайбализмом» [Там же: 12], который «в ложном пафосе специфических жалоб и злопамятности отклоняет мысль от права и приводит ее к крикливому торгу за «право на отличие», в пользу групп, поддерживающих разногласия, опирающихся на непреодолимые судебные споры и на злопамятные выдумки «прошлого», за которое нужно мстить. Обособливающий ресентимент становится, таким образом, захватывающим» [Там же] (о ресентименте как пути объяснения «евразийской» идеологии группы русских эмигрантов в период между двумя войнами см.: [Moret 2008]).

[5] Леон Поляков говорит по этому поводу о«мегаломании» [Poliakov 1990: 14]. Я думаю, что лучше подходят понятия комплекса неполноценности и компенсаторного бреда.

Добавим к этим критериям, что в языкознании Новой парадигмы факт ее непризнания и неприятия «официальной наукой», которая подстрекает к всеобщему заговору против нее, является наилучшим доказательством того, что приверженцы Новой парадигмы правы. Метод последней состоит в поисках аргументов в пользу известного заранее тезиса — героизации нации самого инновациониста, — тезиса, поддерживаемого манией преследования. Невозможность любой рациональной аргументации приводит к ситуации диалога глухих с теми, кто попытался войти в контакт с инновационистами извне.

1.1. Наши предки-этруски, или мечта о родственной связи

Этрусская фреска «Два танцора» Основной постулат Новой парадигмы таков: в бронзовом веке, сразу после (или незадолго до) последнего ледникового периода и до прихода индоевропейцев, существовала великолепная и очень древняя цивилизация, занимавшая огромную территорию, от Атлантического океана до Черного моря. Там жил великий миролюбивый народ, демократичный и славный. По патриотическим рассказам, этот народ может быть доиндоевропейским, или протоиндоевропейским, но именно он и только он заложил основу всей европейской культуры. Археологические следы этого народа находят повсюду, как и лингвистические элементы его наречия — во всех языках Европы. При этом родной язык исследователя-националиста настолько особенный, что позволяет без труда расшифровать тот исконный, или изначальный язык, так как именно родной язык исследователя, в отличие от соседних языков, сохранил почти в неизменном виде исконный. Упомянутый изначальный народ фигурирует под различными названиями, к нему относятся пеласги или этруски, и он говорил на языке, породившем санскрит. Эти идеи преследуют цели 1) отделиться от ближайших соседей, 2) отмежеваться от мысли, что греки и римляне могли быть основателями европейской цивилизации.

Словения: Существует также вопрос об исконном языке Европы, который послужил основой для первых индоевропейских языков. Среди них следует назвать венетский и иллирийский языки. Пойду дальше и скажу, что этим исконным языком был праславянский [Tomažič 1996: XIV].

Ингушетия: В современных индоевропейских языках Европы обнаруживается субстрат, происхождение которого не ясно и которому зачастую нет письменных свидетельств. <…> В истории человечества всегда шел процесс исчезновения одних языков и возникновение новых. Но не всегда этот процесс происходил так, чтобы от языка канувшего в Лету народа не оставалось никаких следов. По остаткам этого древнего языка иногда можно установить, какой народ населял данную территорию в древние времена. Некоторые европейские и советские ученые обнаруживали факты сходства в лексике между кавказскими языками и языками населения Западной Европы. Каким же образом кавказская лексика могла оказаться так далеко от привычного для нас региона, который именуется Кавказом? [Ужахов 2008: 6-7].

Албания: Приподнимем уголок завесы, и мы увидим, что рядом с великими классическими цивилизациями были и другие народы, у которых было и свое место в истории [Briquel 2003: 3].

1.2. Теория заговора

К несчастью, эта основополагающая Истина не была доступна до настоящего времени либо по незнанию, либо по злой воле тех, кто обладает монополией на слово. История, такая, какой ее преподают, обманывает нас. Под именем «официальной», «устоявшейся», «академической» науки плетется заговор, имеющий целью стереть из памяти былую славу нации. В Словении заговор — это дело рук коммунистов, оставшихся у власти, и продолживших манипулирование австро-германских лингвистов, целью которых было отрицание величия словенской культуры. В России или в Литве это приписывается антипатриотам-евреям, живущим на территории нации. Именно Истина национальной истории всегда попирается «антипатриотами», которые пробрались на руководящие должности в академических учреждениях и душат колпаком замалчивания голос инновационистов, одинокий, но смелый. В самом деле, так называемые «малые народы» являются забытыми и презираемыми. Но благодаря неустанной и упорной работе одиноких исследователей, идущих против течения и отрицающих избитые взгляды, для публики, «лишенной предрассудков», становятся доступны баснословные открытия, несмотря на замалчивание в официальной науке, слепо подчиняющейся пагубной идеологии, отрицающей существование описанной древней и богатой цивилизации. Страх перед Другим разливается по риторике разоблачения:

Россия: …фальсификации русской истории, которые нам навязаны из-за рубежа [Азов 2007: 343].

Чувство угрозы вездесуще: язык и ценности нации в опасности и могут угаснуть. Часто эмигранты чувствуют за собой долг сохранения этих ценностей и истины во всей их чистоте, а также сохранения правды о своем языке. В советскую эпоху или эпоху национал-коммунизма Чаушеску в Румынии возникли замечательные примеры идеологии ресентимента.

Риторика «дискурса правды» зиждется на нехитрой формуле: «Они говорят, что p, а в действительности q«.

Литва: Советская «Всемирная история» утверждает, что «в первой половине IX века между Средним Дунаем и верховьями Лабы (Лобы) и Одры образовалось обширное государство западных славян — Великое Моравское Княжество» (Всемирная история, 1957). В действительности во время образования Великоморавского княжества и вплоть до 865 года на землях Великоморавского княжества еще не было славянских языков [Саткавичюс 1999: 22]; Обычно <готский язык> причисляют к германским языкам, хотя в действительности готский язык является продуктом взаимодействия галльских и финно-угорских языков. В готском языке четко видно подобие финскому и литовскому жемайтскому языкам [Там же: 36]; Евреи переняли много галльских названий местностей и местных галльских имен, которые позже были признаны еврейскими и христианскими [Там же: 13]; Литовские ведущие лингвисты и историки почему-то до сих пор не публикуют результаты Ю. Шеймиса <…> и тем самым скрывают эти очнь важные данные от мировой общественности [Там же: 14].

Албания: Несмотря на всё это (гипербрахицефалию пеласгов, идентичную гипербрахицефалии современных албанцев — П. С.), нашли возможность не замечать один из наиболее древних языков Европы и исключить народ, способствовавший расцвету двух самых великих цивилизаций западного мира: греческой, с помощью пеласгов, и римской, с помощью этрусков [Aref 2004: 2].

Словения: Эти поразительные открытия вызвали не только восхищение, но также и острую критику со стороны тех, кто не может согласиться с фактом, что они сделали неверные выводы в области историографии и археологического наследия. <…> Третья часть этой книги является ответом на эту критику, она имеет целью развеять ложные теории, которые до сегодняшнего времени окружали венетов и их идентичность. <…> Мы хотели бы разрушить преграду замалчивания, которая окружает венетскую культуру, и представить читателю видение далекого прошлого Европы, освобожденное от всякой обструкции, прошлого, которое в определенной степени всё еще отражается на словенской нации [Tomažič 1996: XVI].

Татарстан: …подлинные детали прошлого были специально искажены с помощью лингвистики [Тимазин 2008: 23].

Новая парадигма в ее страдании, сублимированном в мечту о величии, — это смесь отчаяния и пассивности без какой бы то ни было связи с реальностью и без всякой программы действий. Она упивается мечтами и жалобами. Как любая идеология ресентимента, Новая парадигма только копирует тех, отличной от которых объявляет себя. Ее единственная цель — быть похожей на Мэтра, которому она завидует, которого ревнует, которым восхищается и которого ненавидит.

Более того, в постколониальном дискурсе нет никакой солидарности с другими «угнетенными», также ограбленными и униженными: ставится цель еще ниже опустить бедного соседа, а не только богатого угнетателя. Нескончаемое обращение к одним и тем же химерам славы и древности — единственное лекарство, предлагаемое для страдания от ресентимента. Не имея позитивной программы, инновационисты разных стран от всего сердца ненавидят друг друга, хотя провозглашают одно и то же страдание. Другим отказывают в праве быть такими же угнетенными. Создать «новую теорию» выгодно: это означает получить знак отличия и возможность самоутвердиться, — при этом избегают любого сравнения с теми, от кого хочется отличаться.

Однако определить приверженцев Новой парадигмы «любителями» и «дилетантами», как пишет А. А. Зализняк, недостаточно. Это слишком просто. За древностью (псевдо)лингвистической аргументации Новой парадигмы скрывается четкий политический проект, даже если он не виден за кажущейся объективной, научной дискуссией: радикальный отказ от политического в пользу натуралистической и сциентистской идеологии. Ср.: Эта книга выходит за пределы всех идеологических позиций. Бесполезно добавлять, что все усилия были сделаны, чтобы старательно избежать всякой националистической мотивации [Tomažič 1996: XVI].

1.3. Местные жители: автохтонизм и протохронизм

Автохтонизм на службе процесса легитимизации — это теория непрерывности этнолингвистической принадлежности во времени. Навязчивая идея принадлежности — это компенсация чувства неуверенности в коллективной безопасности для несчастного сознания. Раздираемый между антилатинизмом и идеализацией Западной Европы, автохтонизм использует риторические средства, имеющие целью доказать глубокое и священное происхождение Нации и ее языка (далее я буду употреблять слово Нация с большой буквы при обозначении нации любого инновациониста). В полном смешении синхронии и диахронии вопрос «Кто мы такие?» перекрывается вопросом «Откуда мы пришли?». Дискурс о единстве и сущностной непрерывности Нации приходит на смену марксистскому дискурсу о дифференциации и изменении. Таким образом, существует два вида народов: «автохтоны», которые имеют право занимать землю, и «захватчики», которым в этом праве отказано: Пеласги — это автохтонный народ, а греки — это народ-захватчик [Aref 2003: 9].

Протохронизм — это экстремальный вариант автохтонизма, при котором к теории происхождения добавляется теория предшествования. Этот термин, созданный в Румынии во времена Чаушеску, обозначает современную тенденцию культурного национализма, имеющего целью приписать целой стране идеализированное и славное прошлое на основе этнолингвистических умозаключений. Названная «дакологией» ее сторонниками и «дакоманией» ее хулителями, эта идеология приписывает предполагаемым предкам румынской нации, дакам и фракам, превосходство над всеми народами Европы и действительное предшествование им. Полное неприятие существования какого бы то ни было источника, предшественников или образцов во всех интеллектуальных областях неизбежно приводит к отрицанию того, что в румынском языке есть хоть что-нибудь от латинского, кроме нескольких маргинальных заимствований, хотя парадоксально и противоречиво признаются высшие латинские ценности как реакция на варварство советского оккупанта. Языкознание ресентимента раздирается между утверждением Востока и мечтой о Западе.

То же самое относится к «венетской теории»: это автохтонная теория о происхождении словенцев, отрицающая, что словенцы являются мигрировавшими на юг славянами, пришедшими в VI в. в Восточные Альпы. Данная теория утверждает, что протословенцы (иначе — венеты) жили в этом регионе «с незапамятных времен» и что слова, обозначающие основные реалии альпийской жизни, не могут быть принесены мигрантами с равнины: Во второй части книги автор расшифровывает венетские и этрусские надписи на основе словенского языка и его диалектов, а также других славянских языков, включая церковнославянский язык. Он представляет убедительные аргументы в пользу утверждения, что его открытия выявляют, что венеты были протославянским народом, язык которого сохранился в современном словенском до наших дней [Ismael 1996: XI-XII].

Отметим, что язык Нации-хранительницы исконного языка сохраняется в основном в горных уголках, защищенных своей неприступностью, способствующей эндогамии. Восточные Альпы, Балканские горы, Кавказ и баскские Пиренеи являются, таким образом, фантазматическими местами, особо ценимыми в Новой парадигме: Язык пеласгов остался почти нетронутым в течении тысячелетий в неприступных горах Албании, защищенных от многочисленных набегов [Aref 2003: 9].

- ЗАГАДКА СХОДСТВ

| Древнегреческий язык так походит на гегский диалект Северной Албании, что можно принять одно за другое |

| [Aref 2003: 9]. |

Новая парадигма вписывается в вечный поиск родства. Эта литература сирот, жаждущих прикрепиться к какой-нибудь семье, раскрывает невыносимую ситуацию существования без родственников, увязая при этом в утверждении своей уникальности. Желание не быть заброшенными, быть признанными таково, что авторы цепляются за любое сходство языков, даже самое приблизительное. Проблема состоит в определении, что такое формальное сходство: каковы его признаки? каковы его границы? где заканчивается правдоподобность сходства?

С середины XIX в. возник вопрос об объяснении сходства между неродственными языками [См. об этом: Серио 2001, гл. 6]. Отказ от объяснения сходства наличием общего предка и дивергенцией был аргументирован Г. Шухардтом с помощью понятия гибридизации, а также Н. Трубецким с помощью понятия конвергенции. Новая парадигма разделяет этот отказ, но предлагает противоречивую альтернативу: одновременно полигенез, автохтонизм, теорию миграций, диффузионизм и теорию субстрата. Мы увидели, что Новая парадигма исповедует всепоглощающую ненависть к «официальной науке», обвиняя ее в заговоре против правды. Шельмование результатов признанной науки переносится на ее методы, что позволяет совершенно не считаться ни с какой разумностью: интуиции, для которой никакое сходство не может быть случайным, достаточно, чтобы подкрепить поиски идентичности, единственная цель которых — найти первоначальную родину Нации, которой принадлежит инновационист. Иногда в таком типе аргументации задать вопрос означает найти на него ответ, ср.: …по-грузински хани, по-вейнахски ха — время (может, греческое хронос родственно вейнахскому и грузинскому вариантам?) [Ужахов 2008: 26] (семья автора, Заурбека Ужахова, ингуша, как и все семьи ингушей, была сослана в Казахстан в 1944 г. по решению Сталина).

2.1. Полигенизм и антидарвинизм

Новая парадигма проповедует имплицитный или торжествующий полигенизм в отношении истории народов и языков: в этой странной теории спонтанного происхождения «нации» кажутся существовавшими отдельно одна от другой с момента появления homo sapiens и продолжающимися по прямой линии, без прерываний и смешений. Новая парадигма отрицает модель генеалогического дерева не во имя конвергенции (языкового союза, Sprachbund), используя проекциию современного разнообразия на незапамятное прошлое, которое обозначается словами «в начале», «с незапамятных времен», «с древности».

Опираясь на постулат неизменности во времени и идентичности, эта эссенциалистская идеология отказывается от всякой идеи эволюции. В двойственном отношении к диффузионизму она проповедует, кроме всего прочего, креационистский атомизм: основные элементы (изначальные односложные слова) остаются неизменными в течение тысячелетий (и на протяжении тысяч километров, в случае миграции в Индию). Мне кажется, что в этом можно усмотреть эхо антидарвинизма, который, с момента появления «Происхождения видов» (1859), проповедует полный отказ от эпигенеза в пользу всякого рода вариантов преформизма: виды есть создания Бога, не подверженные изменениям.

Языкознание в своем собственном темпе часто следует за развитием биологии: в XIX в. мы видим переход от статического языкознания, не отделимого от логики, классифицирующего языки как отпрысков сынов Ноя или как дегенерировавшие формы великих классических языков, к изучению явлений, подверженных постоянным изменениям, эволюции и угасанию.

В этом смысле Новая парадигма представляет собой возврат к периоду, предшествовавшему научной революции XIX в., к неподвижному и застывшему в огромной синхронии, а вернее ахронии, миру. Ее принцип — всё, что есть теперь, существовало всегда (в лучшем виде), скорее прав Парменид, чем Гераклит. В действительности речь идет о гипердиффузионизме, основанном на представлениях об «изначальной родине» (Urheimat), или «первоначальном очаге», или «колыбели», — метафорах счастливого детства.

Новая парадигма отрицает всякое генетическое родство между языками (это связано с желанием не иметь общего с соседями предка). Конечно, нет ничего удивительного в том, чтобы найти параллели между кельтским и литовским: оба языка — индоевропейские. Но в рассматриваемой теории сходство между двумя языками может быть объяснено только контактами (заимствованиями), захватами (насилием, подчинением, рабством) или субстратом (доказательством предшествования заселения территории). Одновременно доказывается собственная древность инновациониста: его язык — это обязательно исконный язык. Поэтому часто в разных вариантах Новой парадигмы приводятся одни и те же примеры. Так, если слово, обозначающее огонь, сходно в санскрите и в языке инновациониста, это служит доказательством того, что санскрит «происходит от» или «объясняется» языком, в роли которого может выступать как литовский: санскрит agni / лит. ugnis [Саткавичюс 1999: 15], — так и украинский: санскрит. agni / укр. vogon’ [Шилов 2003: 30].

Можно увидеть, что аргументативное ядро зиждется на постулате, который никогда не был доказан, поскольку он бездоказателен, и который состоит в следующем: всякое сходство форм, даже приблизительное, является знаком первоначального тождества.

2.2. «Этимология», или доказательство через название

The names testify [Šavli 1996: 6]

Новая парадигма не следует схоластическому приципу, по которому Nomina sequentia rerum, это не «мимология» [Genette 1976]. Референт знака — это не вещь, но другой знак, вся ценность которого в том, чтобы принадлежать к родному языку инновациониста. В большинстве случаев семантика безразлична. Главное — заниматься неисторичной «этимологией» с экзистенциальной целью найти ключ к этногенетической загадке. В таком случае метод совсем прост и сводится к следованию формуле, которую можно резюмировать так: Cale en bourre et pare aux nomes, Haze! (здесь слитное произнесение слов образует омофон выражения «каламбур и парономазия» — прим. пер.).

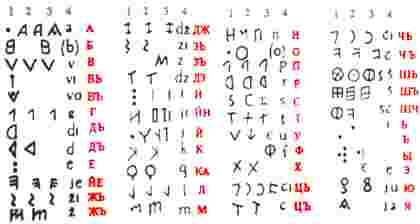

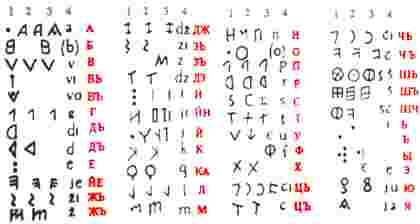

Дешифровка алфавита этрусков проф. В.А. Чудиновым На самом деле процедура умозаключений всегда производится ad hoc, без какой-либо системности. Этимология Новой парадигмы — это скорее толкование, такое, каким занимались в эпоху Возрождения, чем историческая реконструкция форм, как у младограмматиков. Каждый случай особенный, и метод состоит в перемещении границ между морфемами, что имеет много общего как с каламбуром, ребусом, шарадой, акрофонической перестановкой, так и с объяснением маленькими детьми неизвестных слов с помощью известных. Речь идет об очень старом приеме риторики, называемом парономазией.

Албания: Афины основаны пеласгами, а значит, название объясняется албанским ‘Ethana’, что значит ‘суженая’ [Aref, s. d.].

Полный неисторизм Новой парадигмы, скандальный с точки зрения исторической грамматики, вполне приемлем с точки зрения кратилизма. Семантика каламбура — это верх поиска скрытого смысла.

Здесь можно вспомнить о «народной этимологии», о переосмыслении морфемной структуры слова с изменением либо границ, либо порядка следования одной или нескольких фонем. Так, в России слово «поликлиника» насмешливо истолковывается как «полуклиника»: клиника, которая «не совсем» клиника.

В 1923 г. С. О. Карцевский писал об этом явлении, говоря об изменениях в русском языке после революции: «Живой язык вообще не любит немотивированных слов, и там, где прежняя связь между словом и понятием исчезла или где ее для нас и не бывало даже, как, напр., в заимствованиях, он стремится установить мотивированность. Так создается «народная этимология»: «спекулянт» — слишком жизненное явление, чтобы отнестись к нему индифферентно, и вот народ переиначивает его в скопулянта (скопить, скупой и т. п.); «мародер» становится миродером; «бульвар» — гульвар (гулять) и т. д.» (Карцевский С. О. По модели «живодер». 1923 [Карцевский 2000: 223]).

Эта заманчивая процедура имеет большой успех среди неспециалистов вследствие кажущейся всеобщей доступности. Эпилингвистического знания говорящему вполне хватает, чтобы самому имитировать все процедуры открытия, необходимые в практике классического диахронического языкознания — все могут участвовать в игре. Достаточно немного воображения и, самое главное, принятия постулата, что любая форма обязательно является означающей.

Этимологический анализ иногда опирается на силлогизм на семантической основе. Пример: одна из сторон горы Маттерхорн в Швейцарии (по-итальянски «Cervino» [Червино]) походит на утес. При этом словенское слово для обозначения утеса — «čer». Значит, перед нами очевидный след древнего присутствия венетов в Швейцарских Альпах [?avli et al. 1996: 52].

Все же чаще всего чистое сходство демонстрирует подлинную цель парономастического поиска — доказательство предшествующего, т. е. превосходящего присутствия в Европе. В Западной Франции не является ли название «Вандея» очевидным доказательством его венетского происхождения?

Может показаться, что исходный смысл слова является его истинным смыслом, который только и ждет, что его расшифруют, но это не всегда так. Инновационисты задаются вопросом, как русское слово киль (корабля) могло стать названием города Киль (Kiel) в Германии, или как русское слово сало оказалось названием итальянского города Сало, или русское слово вар попало в название реки Вар во Франции. Достаточно «догадаться», что название города Кёльн «происходит от», «объясняется» русским словом клён. Любое имя собственное считается расшифрованным, когда установлено сходство с языком инновациониста: норвежское имя Кнут приравнено к русскому слову кнут, английское имя Боб — к русскому слову боб, французское имя Luc, в русской транскрипции Люк, приравнено к русскому слову люк (все примеры взяты отсюда: [Зализняк 2010]). Конечно, такое объяснение многого не объясняет, но это и не важно, важно присутствие знака, а не его смысл, что весьма далеко от кратилистской проблематики «правильности слов».

Истинный смысл кроется в родном языке инновациониста:

Татарстан: Теперь, к примеру, начнем со слова ИЯ. ИЯ — гнездо (по-татарски). Современные лингвисты (а именно морфологи, занимающиеся изучением и объяснением частей речи) считают это сочетание букв — ия — окончанием. Можно ли с ними согласиться, если ГНЕЗДО считать окончанием (процесса жизни), а не началом начал. Возьмем названия некоторого числа стран (география): Австр-ия, Албан-ия, Бельг-ия, Англ-ия, Герман-ия, Венгр-ия, Грец-ия, Дан-ия, Гренланд-ия, Ирланд-ия, Итал-ия, Испан-ия, Исланд-ия, Норвег-ия, Португал-ия, Румын-ия, Финлянд-ия, Франц-ия, Чех-ия, Словак-ия, Словен-ия, Швейцар-ия, Швец-ия, Хорват-ия, Босн-ия, Черногор-ия, Серб-ия и, конечно же, Росс-ия. И это только Европа. Такая вот географ-ия. Всё это гнезда разных народов [Тимазин 2008: 37].

Инновационисты просто расправляются с лишними деталями: так, латинское слово crux «произносится krus», «крест», в татарском произносится tore. Но нижегородские татары употребляют в речи слово krus. Отсюда рассуждение: название русские может объясняться на основе татарского krus’ kija, которое означает «несущие крест». Остальное — мелочи: «Два одинаковых звука «К» — некоторое излишество, от которого в речи избавились: РУСЬКИЕ» [Тимазин 2008: 25].

Литва: О галльских завоеваниях свидетельствуют многие названия местностей. Так, на юге Испании, в Андалузии, над городом Гренада возвышается чудо-крепость, которую арабы называли Al-Kal’a al-Hambra, а испанцы переименовали в Alhambra. Эту крепость в более ранние времена вандалы или готы отстроили или первыми построили и назвали Alcazaba [al’ka sava]. По-литовски al’ka значит святую гору, на которой проводятся языческие святые обряды, а sava значит своя. Смысл названия — «своя священная гора» [Саткавичюс 1999: 12].

2.3. Исконный язык как универсальный метаязык

Процедура открытия в рамках Новой парадигмы — это внезапное озарение, за которым следует ряд невозмутимых выводов.

Ингушетия : Как и многих вейнахов, меня всегда волновал вопрос происхождения моего народа. <…> На одном из занятий преподаватель выписывала на доске новые слова из текста. Одно из новых слов вызвало у меня некоторое удивление. Этим слово «toss» (тосс) ‘бросать, подкидывать, вскидывать’, имеющим то же значение, что и в вейнахском. Бывают, конечно, совпадения и случайные, и заимствования в различных языках. Я так и подумал и через какое-то время перестал об этом размышлять. Но через какое-то время опять знакомое слово — «Chin» — подбородок, по-ингушски — Ченг. В одном из дагестанских языков — хваршинском, слово «подбородок» звучит схоже — чиечен. <…> Совпадения в языках далеких друг от друга народов — вейнахов и англичан, в наше время разделенных не одной тысячей километров, стало для меня загадкой [Ужахов 2008: 9-10]. Это новое для меня слово «chilly» напомнило мне вейнахское слово «шил» — «холодно». Это уже не могло быть простым совпадением и указывало на какую-то связь английского языка с вейнахским. <…> Английское слово teach — учить, по-вейнахски очень схоже звучит «дешь» [Там же: 12-13].

Затем машина «идет вразнос», и количество соответствий растет по экспоненте, что вызывает у автора, опьяненного своим «открытием», нечто вроде исступления: английское: cut — резать, рубить, стричь; по-ингушски ходд — резать, а кодт — ножницы; <…> hence — с этих пор, следовательно, по- ингушски хинз — теперь, только что; idle — ленивый, пустой, бесцельный, по-ингушски «одл» что-то вроде лопух, лентяй; marry (с латинского maritus — муж) жениться, выходить замуж, у ингушей мяри только «выходить замуж», но mar — муж; quit — оставлять, покидать, съезжать, по-вейнахски иит — оставлять; yell — крик о помощи, кричать, по-ингушски велл, елл — плакать. <…> Немецкие слова: Heimat — родина, может объяснимо от вейнахского вей мотт — наша земля, наш язык; Berg — гора, слово, не имеющее аналогов в других индоевропейских языках; по-ингушски Берд — берег, обрыв; у урартов, берд — холм, по-армянски берд — крепость [Там же: 15]; пиктское, или гэльский шотландский: cian — далекий, по-ингушски гян — далекий; leag — сбрасывать, ронять, по-ингушски лег — сбросить, ронять; mall — медленный, неповоротливый, по-ингушски мелл — меланхоичный, медленный; miste — худший, по-ингушски мист — кислый, горький [Там же: 149-150].

Оказывается, до прихода италийских народов Италия была заселена кавказцами. Доказательство этому практически то же самое — сходство между латинскими или итальянскими словами и ингушскими: Lottare (ит.) — сражаться, по-ингушски латтр — драться, сражаться; sera (ит.) — вечер, по-ингушски сейри, в урартском siel — ночь, в грузинском ser — вечер; латинское vastus (лат.) — пустой, по-ингушски вяс — без ничего, пустой; venire (лат.) — приходить, по-ингушски вин — придти; dicere (лат.) — беседовать, по-ингушски дуцр — беседовать, говорить [Там же: 105-106].

Любое сходство, даже приблизительное, приравнивается к происхождению. Конечно, полное незнание истории слов мешает узнавать любое заимствование. Так вайнахское слово sapp ‘мыло’, явное заимствование из арабского sabun, рассматривается как «послужившее основой для» английского soap и итальянского sapone [Там же: 15].

Цель этимологии, согласно Новой парадигме, — восстановить разбросанные и рассеянные куски довавилонского языка, который не отделял нас от вещей и который называл вещи их истинными именами.

И вот в Татарстане русско-татарский ломаный язык Дина Тимазина (2008) позволяет «придать смысл» непрозрачным русским словам:

Стало вдруг интересно всматриваться в каждое слово (его написание русскими ли буквами или латиницей), вслушиваться в звуки каждого слова, вдумываться в закрепленные за ними значения. Так вдруг стали раскрываться со-крытые смыслы:

ЭВАКУАТОР — прогоняй его (по-русски и по-татарски)

ЭВА КУА ТОР = ЕГО КУА ТОР

КУАТОР = прогоняй-ка (по-татарски) от слова КУАР-ГА — прогонять.

Чем и занимаются многочисленные эвакуаторы на московских улицах при неправильных парковках автомобилей.

КЛАКСОН = КЛАК СОЦ — позднее (опоздавшее) СОЦ; ухо — Колак.

В речи слово КОЛАК — ухо произносится как КЛАК.

Слово КОЛОКОЛ = КОЛАК ОЛ — это ухо.

Колокольный звон и предназначался для ушей. «Имеющий уши — да услышит!»

Клаксоны в первых автомобилях предназначались для невнимательного пешехода, не отреагировавшего на движущуюся опасность, т. е. ОПОЗДАВШЕГО УСЛЫШАТЬ звуки двигателя [Тимазин 2008: 8-9].

Случается, что инновационисты читают труды друг друга и взаимно исправляют предлагаемые представителями других народов интерпретации, всегда в пользу своего родного языка. Например, татарин Дин Тимазин [Там же: 9] цитирует русского Д. Рыжкова (2002), который считает (с. 158), что древнееврейское слово DEREG, которое читается без вокализации как DRG, должно читаться «на славянский манер» DoRoGa. По Рыжкову, слово dereg означает ‘дорога’. Но Тимазин его поправляет: в действительности это слово татарское и должно читаться dorožo, что означает ‘честь’, ‘престиж’, ‘авторитет’. «Скрытый смысл» — ‘власть’, и от этого татарского слова образовалось русское «держава». Но и «держава», в свою очередь, «расшифровывается», т. е. переосмысляется, благодаря морфемному членению, теперь на основе слов русских и псевдорусских: ДЕРЖАВА = ДЕРЖИ БА — держи в руках небесную (БО(А)жественную) БЛАГО-ДАТЬ. Отсюда и ДОРОЖИ-ть. Поэтому и дорогá власть правителям, боящимся ее потерять! [Там же: 10].

Скрещивание татарского и русского дает неслыханные возможности для новых сочетаний. «Озарения» появляются быстро, одно за другим. Возьмем Стамбул, бывший Константинополь; слово снова обретает свой смысл для того, кто умеет читать на татарском: KONSTANTIN = KÖN ÖSTƏN TÖN, что означает ‘день (KÖN) выше (ÖSTƏN), чем ночь (TÖN), иначе говоря, Восток выше Запада (аллюзия на «перенос столицы Римской империи в Константинополь в X веке» [6]). Совершенно нормально, что Константинополь стал Стамбулом:

ISTAN = ÖSTEN (татарское): ‘высший’

BUL = BUD’ (русское): ‘да будет!’, иначе говоря, ‘да будет!’ [Там же: 9].

[6] Эта странная датировка происходит из «Новой хронологии» Носовского и Фоменко (1996), которые сокращают историческое время на период около тысячелетия. Размеры статьи не позволяют развить тему измышлений русского математика, выступившего историком.

Нескончаемая цепь толкований длиной в несколько страниц быстро вызывает головокружение, читатель тонет в этом потоке интерпретационного бреда. Во время нескончаемого головокружения от вербального творчества читателя может охватить ликование, и он может почувствовать себя в шкуре Малларме или Жан-Пьера Бриссе [7].

[7] «Все идеи, которые можно выразить одним и тем же звуком или последовательностью схожих звуков, имеют одно и то же происхождение и связаны между особой определенным, более или менее очевидным соотношением вещей, существующих всегда, или существовавших ранее, постоянно или случайно» [Brisset 1900].

- ПОСТУЛАТ КОССИННЫ

Размеры статьи не позволяют восстановить негласную историю Новой парадигмы. Ограничимся упоминанием нескольких вех, относящихся к тому, что Софи Фишер (1996) называет «весь тот же старый хлам».

Густав Коссинна Имя, которое сразу приходит на ум, — немецкий филолог и археолог (1858-1931), занимавшийся протоисторией Европы, и в особенности «германцев» (небесполезно упомянуть, что его теории были использованы нацистами). Коссинна исходит не из гипотезы, а из представленного как неоспоримая очевидность постулата точного соответствия между «археологической» культурой (в понимании Г. Чайлда), реконструированным языком и этносом, оставшимся нетронутым и идентичным себе самому, несмотря на незначительные формальные изменения. Близкая к движению фолькиш, идеологическая основа его взглядов характезируется как антисемитская, антиславянская и антиримская [8]. Археолого-филологические методы Коссинны опираются на вневременную эссенциалистскую концепцию говорящего сообщества, получившего название, как в немецком романтизме, «нации».

[8] «Los von Rom!» («Порвем с Римом!») — лозунг движения фолькиш (Völkisch).

Новая парадигма воспользуется аргументацией Коссинны, заменяя германцев своими собственными воображаемыми предками: Гали, государства и народы, которые были распространены на большой части Европы от Урала до Черного и Балтийского морей, были основными врагами Римской империи. Это были основные предки латышского, литовского, русского, полешукского, польского, словацкого, украинского народов [Саткавичюс 1999: 38].

И. З. Ужахов цитирует советского лингвиста Ю. Дешериева: По свидетельству одного античного автора — Валера Максима — в Римской империи на покоренные народы налагали не только иго суровых законов, но и также иго языка. <…> Грубое, жесткое насилие, не знавшее предела, распространившееся даже на родной язык покоренных народов, послужило одной из причин распада и гибели Римской империи [Дешериев 1963, без указания страницы; цитируется по: Ужахов 2008: 113].

Н.Я.Марр Невозможно не упомянуть советского археолога и лингвиста Николая Марра (1864-1934). Будучи грузином по матери, он придумал мифический народ яфетидов, исконная родина которых на Кавказе и следы которых можно найти во всех языках Европы. Он также работал с опорой на смелую этимологию: либо внутреннюю (немецкое Hundert ‘сто’ происходит от слова Hund ‘собака': собака — название тотема племени — стало впоследствии означать множество, т. е. «сто» [Марр 1936: 391]), либо основанную на использовании одного языка в качестве метаязыка для другого. Так, чувашское название колдуна yomoz оказывается вариантом этнического названия самих чувашей — subar или šiβaš, или θivaš, suvas и т. п. В этом чувашском слове, yomoz, прячется пережиток средиземноморского доиндоевропейского слова γomer, характеризуемого как «сохраненное греками по недоразумению как имя собственное поэта Ὅμηρος» [Марр 1926: 17]. Н. Я. Марр тоже видел в этрусском языке элемент roš > rus, так же как в этническом названии этрусков: rassen > ras/roš.

Филологический ресентимент постепенно находит своих предшественников, особенно в начале XX в., такого богатого на изобретения. В то время в Румынии (1913 г.) Н. Денсушиану (1846-1911) пишет в книге из 1152 страниц, что Карпато-Дунайский регион уже за 6000 лет до Рождества Христова был колыбелью всех великих цивилизаций под именем «пеласгийской цивилизации», так же как и почти всех народов и цивилизаций Европы, Азии и Северной Африки. Население данного региона, а именно пеласги, говорящее на одном-единственном языке, породило траков, гетов, даков, сарматов, иранцев, этрусков, а затем латинян, германцев и балтов. Аргументативная основа рассуждений Денсушиану заключается в том, что любое приблизительное фонетическое сходство в топонимике и ономастике между античными названиями и их предполагаемыми «эквивалентами» в современном румынском является доказательством предшествования дако-румынской цивилизации. Примеры: Atlas=Alutus=Olt=Muntii Oltului; Phasis=Buzau; Terrigenae=Tirighina.

Для Н. Денсушиану румынский язык — это не романский язык, возникший, как французский или испанский, в результате поздней романизации местного субстрата, а «продолжение языка карпатских пеласгов». Латинский не был внедрен в Дакии с победой и колонизацией Траяна, «как думают все румынские и иностранные лингвисты и историки», — он зародился в Карпато-Дунайском пространстве в далеком туманном прошлом, и только позднее на нем заговорили в Италии и в других частях Европы по причине гипотетических миграций пеласгов [См.: Babes 2001].

Ресентимент славян против германцев находит свое выражение в филологических трудах Алексея Хомякова (1804-1860), одного из самых значительных представителей славянофильской идеологии в России XIX в. Он также возводит славян к венетам, название которых «объясняется через v(o)dn-: люди воды» (намек на таинственные «народы моря»), а также через vil’ki, откуда великие. Задолго до словенских специалистов по венетологии он «открыл», что латинское название города Вена (Vindobona) является доказательством присутствия венетов. Он тоже опирался на этимологию, чтобы доказать, что аквитанцы времен Цезаря были не кельтами, а славянами: Bigorre = погорье, Périgord = пригорье, что касается Русийона (Roussillon), то не нужно и доказывать присутствие слова rus.

Вернемся в нашем беглом обзоре к XVII-XVIII вв., когда общая цель историков-филологов, кажется, состояла в том, чтобы отказать древнееврейскому языку в роли языка Рая и подтвердить существенную древность, как сказали бы теперь, «исконность» своих национальных языков.

В своем тексте «Три рассуждения о трех главнейших древностях Российских» Василий Тредиаковский (1703-1769), который, как и Лейбниц, считает, что скифы находятся у истоков происхождения населения Европы, объясняет все топонимы и этнонимы Европы на основе русского языка. Так, этноним «скифы» (в русском написании XVIII в. скиты) производился Тредиаковским от слова «скитания», т. е. «от свободного прехождения с места на место» [Тредиаковский 1849: 341-342; цит. по: Клубков 2011: 43]. Слово «сарматы» объясняется через «Цар-меты, т. е. искусные метатели, ср. царь-колокол«. А затейливая басня позволяет связать сарматов с амазонками: Геродот повествует, что Сарматы произошли от Скитов и Амазонок. Но и другие авторы пишут, что Амазонки пребывали с супружниками своими чрез один только месяц; так что родившихся потом дщерей оставляли они у себя, а сынов отдавали отцам, что и по Геродоту. Полагаю, что сие было тогда, когда уже Скитов довольно переправилось за Волгу, называемую ими Рас, и сокращенно Ра; а Амазонки жили по Дону. Может статься, что молодые Скитченки, пребывая с переправившимися своими отцами, а матерей не видя, спрашивали отцов, где б их матери были? но отцы им и сказывали : ЗА-РА-МАТИ, то есть матери их живут за Волгою; от чего те дети и прозваны Зараматами, или Скитами, имеющими своих матерей за Волгою на запад [Тредиаковский 1849: 349-350; цит. по: Клубков 2011: 43].

Готфрид Вильгельм Лейбниц Закончим Лейбницем, который в своих «Новых опытах о человеческом разуме», написанных в 1703 г. и опубликованных в 1765 г., утверждает, что германский язык — самый древний, древнее даже, чем сам древнееврейский: «…кажется, что тевтонский язык сохранил больше всего природного и <…> адамова языка». Лейбниц считает, что в основе всего потомства Иафета находился «некий» кельтский язык, общий как для германцев, так и для галлов, и что «можно догадаться, что это получилось от общего происхождения всех этих народов — потомков скифов, пришедших с Черного моря. Они переправились через Дунай и Вислу, часть из них могла уйти в Грецию, а другая могла заполонить Германию и Галлию» (Nouveaux Essais, III, 2, 1990: 218; цит. по: [Eco 1994: 223]. Опять возникают скифы, по-другому называвшиеся венетами, пеласгами, этрусками…

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: СЕМИОТИЧЕСКИЙ УЗЕЛ

Исконный, довавилонский язык не был полностью уничтожен при вавилонском столпотворении, описанном в «Книге бытия». Его разбросанные осколки остались во всех языках сынов Ноя. Однако за кажущимся хаосом скрывается тайный порядок: среди множества языков есть один, особенный тем, что только он сохранил «почти нетронутыми» формы того «доледникового» языка, на котором говорил автохтонный народ, положивший начало европейской цивилизации. Греки и римляне — это только наследники, самозванцы. Нет ничего легче, чем найти название этого исконного языка. Это язык одновременно общий и единственный, на котором говорим все мы. Это родной язык каждого инновациониста. Язык, что позволяет интерпретировать неизвестное через известное, неясное — через ясное, чужое означающее — с помощью своего означающего.

Здесь и кроется слабое место.

Этимология инновационистов — это наука о происхождении. Но происхождение не есть начало. Как и первые лингвисты-романтики, они полагают, что любое изменение смысла — это только деградация изначального смысла, который по определению и является прямым. Значит, нужно вернуться к изначальному смыслу, первому, следовательно, истинному. В этом инновационалисты точно следуют за Тюрго, который в статье «Этимология» в Энциклопедии Дидро и д’Аламбера пишет, что подобная лингвистическая практика состоит в поиске «ἔτυμον τῆς λεξέως, что означает истинного смысла слова (от ἔτυμος, истинный)». Метод ясно описан там неисторическим способом как «переход некоторых букв в другие».

Чистый источник, этимон Новой парадигмы, никогда не подвергается сомнению: он является абсолютным, самодостаточным началом. Если название «Галилея» (в Палестине) объясняется названием «Галиция» (на Украине), то в этом последнем вычленяется элемент «Гал-«, который не нуждается в обосновании: это абсолютное начало, находящееся у истока истинного, т. е. прозрачного означающего, которое больше не заслоняет вещи, означающего стертого, исчезнувшего, или, точнее, такого знакомого, что его больше не замечают. Означаемое неизвестного означающего — это невидимое означающее родного языка, то, что принимается за саму означаемую вещь. На запрет Боппа внимания не обращают: Есть только тайна корней, или, иными словами, причина, по которой такой-то изначальный замысел маркирован таким-то звуком, а не другим, от проникновения в которую мы воздерживаемся [Bopp 1833; пер. на франц.: 1866: 1; цит. по: Auroux 1996: 44].

В этом нескончаемом вихре толкований всё является знаком: реальность исчезла за ее изображением. Поиск скрытого означающего настолько фанатичен, что означающее больше не важно, оно становится прозрачным. Означающее становится своим собственным означаемым, целью в себе, конечной целью поиска идентичности, зияющей пустотой, в которую упирается поиск этого знака без содержания, знака с одной стороной, лентой Мёбиуса, которая вьется сама по себе перед силуэтом испуганного наблюдателя знаков. Мысль больше не властна над этими формами, которые без конца отсылают к другим формам. Из этой совокупности бредовых толкований можно извлечь крайнее наслаждение звуком, игрой слов, но великий парадокс заключается в том, что именно в одержимости ремотивацией означающего проявляется наиболее ярко его автономность.

М.Н.Задорнов Создается впечатление, что оценка авторов колеблется на оси серьезности / насмешки: Задорнов — инженер, ставший юмористом, Чудинов — доктор физики, Фоменко — академик-математик; возможно ли, что они не знают, что делают? Не является ли это делом Сокала [9] по-русски, которое в результате было запутано самими играющими?

[9] «Дело Сокала», известное в России как «мистификация Сокала», — шутка, разыгранная специалистом по математической физике Аланом Сокалом, профессором физики из Нью-Йоркского университета, в конце 1994 г. написавшего сатирическую статью под названием «Преступая границы: к вопросу о трансформативной герменевтике квантовой гравитации». В своей статье Сокал, обсуждая некоторые из текущих проблем математики и физики, переносит, в абсолютно ироничном ключе, их следствия в сферу культуры, философии и политики в расчете привлечь внимание модных академических комментаторов, подвергающих сомнению притязания науки на объективность. Статья представляла собой искусно написанную пародию на современные философские междисциплинарные исследования и была лишена какого-либо физического смысла. Сокал послал статью в журнал «Social Text», который опубликовал ее в специальном выпуске, посвященном научным войнам. Мистификация была раскрыта самим Сокалом в статье в майском номере другого журнала, «Lingua Franca», в которой он объяснил, что его статья в «Social Text» была «обильно приправлена полной чепухой» и, по его мнению, была опубликована только потому, что хорошо выглядела и льстила «идеологическим предубеждениям» редакторов [по статье из Википедии].

При чтении подобных безумных текстов невозможно отделаться от упорного и настойчивого подозрения, что это насмешка, огромная, гигантская насмешка, невероятный розыгрыш. Эта насмешка не может привести к истине, скорее она вызовет предчувствие размытости границ между вымученным и опустошительным каламбуром Канар Аншене (Canard Enchainé — французская газета политической сатиры, широко использующая прием каламбура) или Сан-Антонио и таинственной двусмысленностью аббата Буде, непроницаемой серьезностью Адольфа Пикте, страданием Малларме и безумием Ж.-П. Бриссе.

Дьявольская автономность означающего — не она ли делает из нас человеческие существа, оставленные один на один с тайной нашего существования, сколь символического, столь же и телесного? Перерезать пуповину нашего родного языка — не является ли это первым шагом на пути к независимости и ответственности?

Литература

- Азов А. Арии, Славяне, Русь. — М. : Полиграфиздат, 2007.

2. Википедия : электр. энцикл. URL: http://ru.wikipedia.org/.

3. Всемирная история. — М. : Гос. изд-во полит. литературы, 1957. Т. 3.

4. Губерначук С. Як гул столить, як шум вiкiв — рiдна мова. — Киiв : Blic inform, 2002.

5. Дешериев Ю. Сравнительно-историческая грамматика нахских языков и проблемы происхождения и исторического развития горских народов. — Грозный, 1963.

6. Карцевский С. О. Язык, война и революция. — Берлин, 1923. // Из лингвистического наследия. [Переизд.]. — М. : Языки русской культуры, 2000. С. 215-267.

7. Клубков П. А. Формирование петербургской традиции лингвистической русистики (XVIII — начало XIX в.). — СПб. : Изд-во С.-Петерб. ун-та, 2011.

8. Марр Н. Я. Избр. тр. — Л. : ГАИМК, 1936. Т. 2 : Основные вопросы языкознания.

9. Марр Н. Я. Чуваши — яфетиды на Волге. — Чебоксары : Чуваш. гос. изд-во, 1926.

10. Никольский В. К, Яковлев Н. Ф. Основные положения материалистского учения Н. Я. Марра о языке // Вопросы философии. 1949. № 1. С. 265-285.

11. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Империя. — М. : Факториал, 1996.

12. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Новая хронология и концепция древней истории Руси, Англии и Рима. -М. : Деловой Экспресс, 2001.

13. Носовский Г. В., Фоменко А. Т. Русь и Рим. Правильно ли мы понимаем историю. — М. : ACT, 1999.

14. Рiзниченко О. Спадщiна тисячолiть. — Одесса, 2001.

15. Саткавичюс Э. Галльские языки. — Kaunas : R. Belovo leidykla, 1999.

16. Серио П. Структура и целостность. Об интеллектуальных истоках структурализма в Центральной и Восточной Европе. 1920-30-е годы. — М. : Языки славянской культуры, 2001.

17. Тимазин Д. Прочти тайну языка [10]. — М. : Белые альвы, 2008.

18. Тредьяковский В. К. Соч. : в 3 т. — СПб., 1849.

19. Удалова С. Предисловие // Тимазин Д. Прочти тайну языка. — М. : Белые альвы, 2008. С. 4.

20. Ужахов З. Альпийский лабиринт древних языков Европы: от Албании до Альбиона. — М. : URSS, 2008.

21. Чудинов В. А. Канун научной революции в области историографии. 2007. URL: http://chudinov.ru/kanun-nauchnoy-revolyutsii-v-oblasti-istoriografii/.

22. Шилов Ю. Праславянская Аррата. — Киев : Аррата, 2003.

23. Angenot M. Les idéologies du ressentiment. — Montréal : XYZ, 1996.

24. Applegate C. A Nation of Provincials: the German Idea of Heimat. — Berkeley : Univ. of California Pr., 1990.

25. Aref M. Albanie (Histoire et langue), ou l’incroyable odyssée d’un peuple préhellénique. — P. : Mnémosyne, 2003.

26. Aref M. Grèce, ou la solution d’une énigme. — P. : Mnémosyne, 2004.

27. Aref M., s. d. URL: http://www.passion-histoire.net/n/www/viewtopic.php?f=81&t=11328.

28. Auroux S. La philosophie du langage. — P. : PUF, 1996.

29. Babeş M. Renaşterea Daciei? = Возрождение даков // Observator Cultural. 2001, n° aout. URL: http://www.observatorcultural.ro/Renasterea-Daciei*articleID_9072-articles_details.html.

30. Bopp F. Vergleichende grammatik des sanskrit, zend, griechischen, lateinischen, litthauischen, gothischen und deutschen. — Berlin, 1833. Фр. пер.: Bréal M: Grammaire comparée des langues indo-européennes. — P., 1866.

31. Briquel D. Préface // а Aref. 2003.

32. Brisset J.-P. La grande nouvelle. — P. : Chamuel, 1900.

33. Childe G. The Aryans: A Study of Indo-European Origins. — L. : Keagan Paul, 1926.

34. Densuşianu N. Dacia preistorica = Первобытная Дакия. — Bucureşti, 1913.

35. Eco U. La recherche de la langue parfaite dans la culture européenne. — P. : Seuil, 1994.

36. Fischer S. A propos de vieilles lunes // Le Genre humain. 1996. № 27 : L’ancien et le nouveau. P. 99-106.

37. Genette G. Mimologiques. Voyage en Cratylie. — P. : Seuil, 1976.

38. Ismael T. Introductory Foreword // in Šavli et al. 1996. P. XI-XII.

39. Kossinna G. Die Herkunft der Germanen. Zur Methode der Siedlungsarchäologie. — Würzburg : Kabitzsch, 1911.

40. Leibniz G. W. Nouveaux Essais sur l’entendement humain. — P. : Flammarion, 1990.

41. Moret S. L’eurasisme comme idéologie du ressentiment // Contributions suisses au XIVe congrès mondial des slavistes à Ohrid, septembre 2008 / P. Sériot (?d.). — Bern : Peter Lang. P. 177-196.

42. Pierssens M. La tour de babil, Paris : Minuit, 1976.

43. Poliakov L. Reves d’origine et folie des grandeurs // Les langues mégalomanes, Le Genre Humain. 1990. № 21. P. 9-23.

44. Šavli J., Bor M., Tomažič I. Veneti. First Builders of European Community. Tracing the History and Language of Early Ancestors of Slovenes. — Wien : Editiones Veneti ; Boswell (British Columbia, Canada) : A. Škerbine, 1996.

45. Tomažič I. Foreword // in Šavli et al. 1996. P. XIV-XVI.

46. Wolff L. Inventing Eastern Europe. The Map of Civilization on the Mind of the Enlightment. — Stanford, California : Standford Univ. Pr., 1994.

Похожие статьи

| Урарту, скифы, аланы... Статья Л.С.Клейна в "Троицком варианте" о том, как народы бывшего Советского союза борются за право считаться потомками тех или иных древних народов. | Публикуем фрагменты из статьи археолога, этнолога и антрополога, доктора исторических наук Виктора Александровича Шнирельмана «Излечима ли болезнь этноцентризма? Из опыта конструирования образов прошлого — ответ моим критикам», опубликованной в журнале «Политическая концептология» в 2013 году. | | Продолжаем публиковать фрагменты из статьи археолога, этнолога и антрополога, доктора исторических наук Виктора Александровича Шнирельмана «Излечима ли болезнь этноцентризма? Из опыта конструирования образов прошлого — ответ моим критикам». | «Битва за аланство» вспыхнула с новой силой. Некий анонимный документ, появившийся в интернете под видом резолюции карачаево-балкарской конференции 2014 года, уже привлек внимание общественности. Специалисты разбирают этот документ с позиций науки. |

|

Избранное

Анализ древних геномов с запада Иберийского полуострова показал увеличение генетического вклада охотников-собирателей в позднем неолите и бронзовом веке. След степной миграции здесь также имеется, хотя в меньшей степени, чем в Северной и Центральной Европе.

|

Геологи показали, что древний канал, претендующий на приток мифической реки Сарасвати, пересох еще до возникновения Индской (Хараппской) цивилизации. Это ставит под сомнение ее зависимость от крупных гималайских рек.

|

Текст по пресс-релизу Института археологии РАН о находке наскального рисунка двугорбого верблюда в Каповой пещере опубликован на сайте "Полит.ру".

|

На основе изученных геномов бактерии Yersinia pestis из образцов позднего неолита – раннего железного века палеогенетики реконструировали пути распространения чумы. Ключевое значение в ее переносе в Европу они придают массовой миграции из причерноморско-каспийских степей около 5000 лет назад. По их гипотезе возбудитель чумы продвигался по тому же степному коридору с двусторонним движением между Европой и Азией, что и мигрирующее население.

|

Генетическое разнообразие населения Сванетии в этой работе изучили по образцам мтДНК и Y-хромосомы 184 человек. Данные показали разнообразие митохондриального и сравнительную гомогенность Y-хромосомного генофонда сванов. Авторы делают вывод о влиянии на Y-хромосомный генофонд Южного Кавказа географии, но не языков. И о том, что современное население, в частности, сваны, являются потомками ранних обитателей этого региона, времен верхнего палеолита.

|

Опубликовано на сайте Коммерсант.ru

|

Авторы свежей статьи в Nature опровергают представления о почти полном замещении охотников-собирателей земледельцами в ходе неолитизации Европы. Он и обнаружили, что генетический вклад охотников-собирателей различается у европейских неолитических земледельцев разных регионов и увеличивается со временем. Это говорит, скорее, о мирном сосуществовании тех и других и о постоянном генетическом смешении.

|

Последние дни у нас веселые – телефон звонит, не переставая, приглашая всюду сказать слово генетика. Обычно я отказываюсь. А здесь все одно к одному - как раз накануне сдали отчет на шестистах страницах, а новый – еще только через месяц. И вопросы не обычные - не про то, когда исчезнет последняя блондинка или не возьмусь ли я изучить геном Гитлера. Вопросы про президента и про биологические образцы.

|

В Медико-генетическом научном центре (ФГБНУ МГНЦ) 10 ноября прошла пресс-конференция, на которой руководители нескольких направлений рассказали о своей работе, связанной с генетическими и прочими исследованиями биологических материалов.

|

Горячая тема образцов биоматериалов обсуждается в программе "В центре внимания" на Радио Маяк. В студии специалисты по геногеографии и медицинской генетике: зав. лаб. геномной географии Института общей генетики РАН, проф. РАН Олег Балановский и зав. лаб. молекулярной генетики наследственных заболеваний Института молекулярной генетики РАН, д.б.н., проф. Петр Сломинский.

|

О совсем недавно открытой лейлатепинской культуре в Закавказье, ее отличительных признаков и корнях и ее отношениях с известной майкопской культурой.

|

Интервью О.П.Балановского газете "Троицкий вариант"

|

В издательстве «Захаров» вышла книга «Эта короткая жизнь: Николай Вавилов и его время». Ее автор Семен Ефимович Резник, он же автор самой первой биографической книги о Н.И.Вавилове, вышедшей в 1968 году в серии ЖЗЛ.

|

Исследование генофонда четырех современных русских популяций в ареале бывшей земли Новгородской позволяет лучше понять его положение в генетическом пространстве окружающих популяций. Он оказался в буферной зоне между северным и южным «полюсами» русского генофонда. Значительную (пятую) часть генофонда население Новгородчины унаследовало от финноязычного населения, которое, видимо, в свою очередь, впитало мезолитический генофонд Северо-Восточной Европы. Генетические различия между отдельными популяциями Новгородчины могут отражать особенности расселения древних славян вдоль речной системы, сохранившиеся в современном генофонде вопреки бурным демографическим событиям более поздних времен.

|

На "Эхе Москвы" в программе "Культурный шок" беседа глав. ред. Алексея Венедиктова с д.б.н., зав. кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ Александром Марковым.

|

О том, неужели кто-то пытается придумать биологическое оружие против граждан России — материал Марии Борзуновой (телеканал "Дождь").

|

Отличная статья на сайте "Московского комсомольца"

|

Что такое биоматериал? Где он хранится и как используется? Об этом в эфире “Вестей FM” расскажут директор Института стволовых клеток человека Артур Исаев и заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики имени Вавилова, доктор биологических наук, профессор РАН Олег Балановский.

|

Что стоит за высказыванием В.В.Путина о сборе биологических материалов россиян, и реакцию на его слова в студии "Радио Свобода" обсуждают: политик Владимир Семаго, доктор биологических наук, генетик Светлана Боринская, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский.

|

Как сказал ведущий программы «Блог-аут» Майкл Наки, одна из самых обсуждаемых новостей недели – это высказывание Владимира Путина, про то, что собираются биоматериалы россиян – массово и по разным этносам. И это было бы смешно, когда бы не было так грустно - если бы после этого высказывания всякие каналы не начали выпускать сюжеты о биооружии, которое готовится против россиян. По поводу этой странной истории ведущий беседует с д.б.н., проф. РАН О.П.Балановским.

|

Ведущие специалисты в области генетики человека считают напрасными страхи перед неким «этническим оружием». Сделать его невозможно.

|

Комментируем ситуацию вокруг вопроса Президента РФ, кто и зачем собирает биологический материал россиян.

|

В африканских популяциях, как выяснилось, представлено большое разнообразие генетических вариантов, отвечающих за цвет кожи: не только аллели темной кожи, но и аллели светлой кожи. Последних оказалось особенно много у южноафриканских бушменов. Генетики пришли к заключению, что варианты, обеспечивающие светлую кожу, более древние, и возникли они в Африке задолго до формирования современного человека как вида.

|

Анализ генома 40-тысячелетнего человека из китайской пещеры Тяньянь показал его генетическую близость к предкам восточноазиатских и юговосточных азиатских популяций и указал на картину популяционного разнообразия в верхнем палеолите. Исследователи полагают, что 40-35 тыс. лет назад на территории Евразии обитали не менее четырех популяций, которые в разной степени оставили генетический след в современном населении.

|

В Санкт-Петербургском государственном университете, в Петровском зале здания Двенадцати коллегий состоялись чтения, посвященные 90-летию со дня рождения Льва Самуиловича Клейна. Большинство из выступавших на них археологов, антропологов, историков и других специалистов считают себя его учениками, которым он привил основы научного мышления, научил идти непроторенными дорогами, показал пример преодоления обстоятельств и стойкости в борьбе. Научные доклады начинались со слов признательности учителю. Представляем здесь выступление доктора исторических наук, профессора СПбГУ, главного научного сотрудника Музея антропологии и этнографии РАН Александра Григорьевича Козинцева.

|

Накануне 110-летия со дня рождения знаменитого антрополога и скульптора, автора всемирно известного метода реконструкции лица по черепу Михаила Михайловича Герасимова, в Дарвиновском музее прошел вечер его памяти. О том, как появился знаменитый метод, о работах мастера и развитии этого направления в наши дни рассказали его последователи и коллеги.

|

Генетики секвенировали митохондриальную ДНК 340 человек из 17 популяций Европы и Ближнего Востока и сравнили эти данные с данными по секвенированию Y-хромосомы. Демографическая история популяций, реконструированная по отцовским и материнским линиям наследования, оказалась совершенно разной. Если первые указывают на экспансию в период бронзового века, то вторые хранят память о расселении в палеолите после окончания оледенения.

|

Анализ геномов четырех индивидов с верхнепалеолитической стоянки Сунгирь показал, что они не являются близкими родственниками. Из этого авторы работы делают вывод, что охотники-собиратели верхнего палеолита успешно избегали инбридинга, так как каждая группа была включена в разветвленную сеть по обмену брачными партнерами.

|

Изучив 16 древних геномов из Африки возрастом от 8100 до 400 лет, палеогенетики предлагают картину смешений и перемещений, приведшую к формированию современных африканских популяций.

|

Анализ семи древних геномов из Южной Африки показал глубокие генетические различия между бушменами и прочими африканскими и неафриканскими популяциями. Время формирования первой развилки на древе человечества соответствует периоду формирования современного человека как вида, авторы оценили его в диапазоне от 350 до 260 тысяч лет назад.

|

Генетический ландшафт Папуа Новая Гвинея отмечен кардинальными различиями между горными и равнинными популяциями. Первые, в отличие от вторых, не обнаруживают влияния Юго-Восточной Азии. Среди горных популяций отмечается высокое генетическое разнообразие, возникшее в период возникновения земледелия. Делается вывод, что неолитический переход не всегда приводит к генетической однородности населения (как в Западной Евразии).

|

В неолитизации Европы роль культурной диффузии была очень незначительной. Основную роль играло распространение земледельцев с Ближнего Востока, которые почти полностью замещали местные племена охотников-собирателей. Доля генетического смешения оценивается в 2%. К таким выводам исследователей привел анализ частоты гаплогрупп митохондриальной ДНК и математическое моделирование.

|

Сочетание генетического и изотопного анализа останков из захоронений на юге Германии продемонстрировало патрилокальность общества в позднем неолите – раннем бронзовом веке. Мужчины в этом регионе вели оседлый образ жизни, а женщины перемещались из других регионов.

|

Наш постоянный читатель и активный участник дискуссий на сайте Лев Агни поделился своим мнением о том, что противопоставить изобилию некачественных научных публикаций в области истории.

|

Древние геномы изучили по аллелям, ассоциированным с болезнями, и вычислили генетический риск наших предков для разных групп заболеваний. Оказалось, что этот риск выше у более древних индивидов (9500 лет и старше), чем у более молодых (3500 лет и моложе). Обнаружилась также зависимость генетического риска заболеваний от типа хозяйства и питания древних людей: скотоводы оказались более генетически здоровыми, чем охотники-собиратели и земледельцы. Географическое местоположение лишь незначительно повлияло на риск некоторых болезней.

|

Международная группа археологов опровергла датировку выплавки меди в Чатал-Хююке – одном из самых известных поселений позднего неолита в центральной Турции. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Journal of Archaeological Science .

|

В продолжение темы майкопской культуры перепечатываем еще одну статью археолога, канд. ист. наук Н.А.Николаевой, опубликованную в журнале Вестник Московского государственного областного университета (№1, 2009, с.162-173)

|

В продолжение темы, рассмотренной в статье А.А.Касьяна с лингвистических позиций, и с разрешения автора перепечатываем статью археолога, к.и.н. Надежды Алексеевны Николаевой, доцента Московского государственного областного университета. Статья была опубликована в 2013 г. в журнале Восток (Оriens) № 2, С.107-113

|

Частичный перевод из работы Алексея Касьяна «Хаттский как сино-кавказский язык» (Alexei Kassian. 2009–2010. Hattic as a Sino-Caucasian language. Ugarit-Forschungen 41: 309–447)

|

Несмотря на признание исследований по географии генофондов со стороны мирового научного сообщества и все возрастающую роль геногеографии в междисциплинарных исследованиях народонаселения, до сих пор нет консенсуса о соотношении предметных областей геногеографии и этнологии. Генетики и этнологи часто работали параллельно, а с конца 2000-х годов началось их тесное сотрудничество на всех этапах исследования – от совместных экспедиций до совместного анализа и синтеза. Приведены примеры таких совместных исследований. Эти примеры демонстрируют, что корректно осуществляемый союз генетики и этнологии имеет добротные научные перспективы.

|

Генетический анализ показал, что население Мадагаскара сформировалось при смешении предков африканского происхождения (банту) и восточноазиатского (индонезийцы с Борнео). Доля генетических компонентов разного происхождения зависит от географического региона: африканского больше на севере, восточноазиатского – на юго-востоке. На основании картины генетического ландшафта авторы реконструируют историю заселения Мадагаскара – переселенцы из Индонезии появились здесь раньше, чем африканцы.

|

Появились доказательства того, что анатомически современный человек обитал на островах Индонезии уже в период от 73 до 63 тыс. лет назад, статья с результатами этой работы опубликована в Nature.

|

Анализ геномов бронзового века с территории Ливана показал, что древние ханаанеи смешали в своих генах компоненты неолитических популяций Леванта и халколитических - Ирана. Современные ливанцы получили генетическое наследие от ханаанеев, к которому добавился вклад степных популяций.

|

В журнале European Journal of Archaeology опубликована дискуссия между проф. Л.С.Клейном и авторами статей в Nature (Haak et al. 2015; Allentoft 2015) о гипотезе массовой миграции ямной культуры по данным генетики и ее связи с происхождением индоевропейских языков. Дискуссия составлена из переписки Л.С.Клейна с несколькими соавторами (Вольфганг Хаак, Иосиф Лазаридис, Ник Пэттерсон, Дэвид Райх, Кристиан Кристиансен, Карл-Гёран Шорген, Мортен Аллентофт, Мартин Сикора и Эске Виллерслев). Публикуем ее перевод на русский язык с предисловием Л.С.Клейна.

|

Анализ ДНК представителей минойской и микенской цивилизаций доказал их генетическое родство между собой, а также с современными греками. Показано, что основной вклад в формирование минойцев и микенцев внесли неолитические популяции Анатолии. Авторы обнаружили у них генетический компонент, происходящий с Кавказа и из Ирана, а у микенцев – небольшой след из Восточной Европы и Сибири.

|

Африка – прародина современного человека. Тем не менее генетические данные о древнем населении Африки до сего времени были совершенно незначительными – всего один прочитанный древний геном из Эфиопии возрастом 4,5 тысячи лет. Причины понятны – в экваториальном и тропическом климате ДНК плохо сохраняется и непригодна для изучения. Но вот сделан большой шаг вперед в этом направлении – секвенированы сразу семь древних африканских геномов, о чем поведала статья генетиков из Университета Упсалы, Швеция, опубликованная на сайте препринтов.

|

Публикуем заключительную часть статьи археологов из Одесского университета проф. С.В. Ивановой и к.и.н. Д.В. Киосака и археогенетика, проф. Grand Valley State University А.Г. Никитина. Предмет исследования — археологическая и культурная картина Северо-Западного Причерноморья эпохи энеолита — ранней бронзы и гипотеза о миграции населения ямной культуры в Центральную Европу.

|

Продолжаем публиковать статью археологов из Одесского университета проф. С.В. Ивановой и к.и.н. Д.В. Киосака и археогенетика, проф. Grand Valley State University А.Г. Никитина. Предмет исследования - археологическая и культурная картина Северо-Западного Причерноморья эпохи энеолита - ранней бронзы и гипотеза о миграции населения ямной культуры в Центральную Европу.

|

Представляем статью крупнейшего специалиста по степным культурам, проф. Одесского университета С.В. Ивановой, археолога из Одесского университета Д.В. Киосака и генетика, работающего в США, А.Г. Никитина. В статье представлена археологическая и культурная картина Северо-Западного Причерноморья эпохи энеолита - ранней бронзы и критический разбор гипотезы о миграции населения ямной культуры в Центральную Европу. Публикуем статью в трех частях.

|

Новые детали взаимоотношений современного человека с неандертальцами получены по анализу митохондри альной ДНК неандертальца из пещеры в Германии. Предложенный авторами сценар ий предполагает раннюю миграцию предков сапиенсов из Африки в Европу, где они метисировались с неандертальцами, оставив им в наследство свою мтДНК.

|

Изучив митохондриальную ДНК древних и современных армян, генетики делают вывод о генетической преемственности по материнским линиям наследования в популяциях Южного Кавказа в течение 8 тысяч лет. Многочисленные культурные перемены, происходящие за это время, не сопровождались изменениями в женской части генофонда.

|