Кто такие славяне ? — 2

07.02.2019

Скачать страницу в PDF

к.и.н. С.В. Назин

В 2015 г. на сайте Генофонд.рф была опубликована статья историка и писателя Игоря Павловича Коломийцева с изложением «гаремной» теории происхождения славян и их языка. Автор противопоставляет её концепции «рождения славян» Марка Борисовича Щукина. Принципиальные расхождения между ними состоят в следующем.

Согласно М. Б. Щукину: 1.Первыми носителями самоназвания «славяне» (склавины) и славянского языка были носители пражской археологической культуры; 2. Пражская культура (и, следовательно, славяне) появилась в Полесье, а затем в результате «демографического взрыва» распространилась по Центральной Европе и Балканам; 3. Славянский язык-сын окончательно обособился от балтского языка-отца (концепция В. Н. Топорова) в эпоху нашествия гуннов, взломавшего южного «стенку венедского котла» в верхнем Поднепровье.

Согласно И. П. Коломийцеву: 1. Пражская культура не имеет к склавинам никакого отношения, последним принадлежат памятники культуры Ипотешти-Киндешти; 2. Склавины были потомками местного населения Подунавья, этноним Σκλαβήνοι происходит от византийского слова σκλάβος означавшего «военнопленного раба», которое, в свою очередь, восходит к греческому глаголу σκυλάω (σκυλεύω) «обдирать, лупить, брать в качестве добычи»; 3. Славянский язык образовался в Аварском каганате и распространился в качестве lingua franca по всей его сфере влияния в Восточной и Центральной Европе.

Эпатажный и беллетристический стиль изложения, теория возникновения славянского языка из гаремного жаргона аварских наложниц, отрицание славянской этимологии этнонима «склавины» и многое другое вызвало категорическое отрицание построений И. П. Коломийцева. Тем не менее, беру на себя смелость утверждать, что «автохтонная» теория этого автора стоит гораздо ближе к истине чем «миграционная» теория М. Б. Щукина. Саму же «истину» я попытаюсь изложить в предлагаемой ниже статье.

Критика теории М. Б. Щукина.

Первое. В настоящее время понятие «славяне» обозначает совокупность народов, говорящих на славянских языках, но в VI в. оно было только обозначением вполне «конкретного» народа, который так и назывался “славяне”» (Гавритухин И. О. Происхождение славян – две разные проблемы – http://www.rus-obr.ru/idea/1148). Мог ли народ с таким именем возникнуть в Полесье? Конечно, нет! «Повесть временных лет» помещает в Полесье с прилегающими областями какие угодно славянские племена: дреговичей, древлян, радимичей, но только ни «конкретное» племя, которое называло бы себя «славянами». Собственно «славяне» (летописные словѣне) известны летописи только на Дунае да Ильмене. Надо думать, что если бы этнос «славян» (склавинов) появился в Полесье и вообще в зоне распространения ранних стадий Пражской культуры на правобережье Днепра, эта территория носила бы имя «Славянской земли» (землѧ Словѣньска) и племя «славян» (словѣнъ) проживало бы там вплоть до образования Руси. Но никаких летописных «славян» там нет и, очевидно, никогда и не было.

М. Б. Щукин помещает прародину готов в южную часть Скандинавского полуострова, в историческую «Готскую землю» (Гёталанд и о. Готланд), полностью доверяясь готской традиции, переданной Иорданом. Почему бы его последователям не применить тот же самый метод по отношению к славянам, то есть довериться славянской традиции, изложенной у Нестора, и поискать прародину конкретного народа «славян» на Среднем Дунае? Там, где лежала летописная землѧ Словѣньска, а сейчас – Словакия, Словения и Славония и живут «конкретные народы, которые так и называют себя “славянами”: словаки и словенцы.

Второе. Одним из «козырей» полесской теории был и остается аргумент Ростафиньского, согласно которому славяне образовались к востоку от ареала распространения бука, чье исконное славянское имя было перенесено на бузину, а имя бука было вторично заимствовано славянами у германцев. Однако пара слов: «славянская» бузина и «германский» бук, фонетически стоят в том же самом отношении, что и слова «молозиво» и «молоко» («молоки»). Последние тоже считались германизмами, но даже М. Фасмер вынужден был признать их исконно славянское происхождение в своём словаре ввиду полной невозможности обосновать необходимость заимствования таких слов из чужого языка. Следовательно, тот же самое следует применить и к слову «бук» – несмотря на «германский облик» с корневым К, оно скорее всего является таким славянским словом с неясной фонетикой как и «молоко» («молоки»).

Реальным указанием на «прародину славян» могут служить, скорее, названия пихты и ели. Утверждения Ю. Ростафиньского о том, что славяне не знали пихты (восточная граница её ареала совпадает с буковой), не соответствуют действительности. Все славяне (кроме восточных) называют европейскую пихту (abiesalba) исконным словом «ель, елка», в то время как ель (piceaabies) называют «смерекой» (что легко проверить по переводчику Googlec запросом на слова fir «пихта» и spruce «ель» и сопоставлением соответствующих статей Википедии на славянских языках).

Поскольку пихта не растет в Восточной Европе, поместить там прародину славян не представляется возможным. В противном случае мы получим совершенно невообразимую картину. Славяне, знающие на своей полесской прародине одну только ель (spruce) и называющие её, подобно балтам, «елью» распространившись в ареал произрастания пихты (abies, fir, Fichte) ни с того ни с сего «переносят» на незнакомое дерево название ели (picea, spruce, Tannt), а «родную» ель переименовывают в «смереку»!

В действительности все обстояло наоборот. Явившись в Восточною Европу, где растет только ель (spruce) и смешиваясь с балтами, которые называли это дерево «елью» (еgle), предки восточных славян утратили исконно славянское название ели «смерека» и стали назвать елку исконно славянским именем пихты «ель». Пихтовый аргумент означает, что Восточная Европа, включая Полесье, не может быть «родиной славян», поскольку они явным образом изначально жили в ареале произрастания пихты (а значит, и бука).

Третье. С лёгкой руки В. Н. Топорова непреложной истиной стало утверждение, что славянский язык-сын отделился от балтского (или балто-славянского) языка-отца примерно в то же время, когда имя славян впервые появилось в источниках (ок. 512 г.). Пусть будет так, и гуннское нашествие действительно произвело «кесарево сечение» балтской утробы в результате которого произошло «рождение славян» как отдельного от балтов народа. Но этого не может быть по вполне прозаической причине – гуннское нашествие разрушило не только предполагаемую «балто-славянскую» общность, но и вполне осязаемую Римскую империю, что привело к изоляции отдельных провинций и образованию отдельных романских языков. Следовательно, разница между отдельными славянскими и балтийскими языками должна быть не больше, чем разница между, скажем, французским и румынским.

Любому человеку, подобно автору этих слов владеющему каким-нибудь романским языком, например, итальянским, достаточно одного взгляда на румынский или португальский текст, чтобы узнать в нем «похожий» язык. То же самое касается отдельных славянских – русский человек может не понять содержания словенского или сербо-лужицкого текста, но тотчас обнаружит в нём огромное количество знакомых слов, словосочетаний и даже отдельных предложений. В случае с балтами понимание письменного текста отсутствует напрочь – для русского (славянского) глаза он представляется совершенной тарабарской грамотой. Сравните «Отче наш» на словенском и литовском:

Oče naš, ki si v nebesih,

posvečeno bodi tvoje ime.

Pridi k nam tvoje kraljestvo,

zgodi se tvoja volja,

kakor v nebesih, tako na zemlji.

Daj nam danes naš vsakdanji kruh

in odpusti nam naše dolge,

kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom

in ne vpelji nas v skušnjavo,

temveč reši nas hudega. |

Tėve Mūsų, kuris esi danguje!

Teesie šventas tavo vardas,

teateinie tàvo karalystė

Teesie tàvo valià,

Kaip danguje, taip ir žemėje.

Kasdienes mūsų dúonos dúok mùms šiañdienir atlèisk mums mūsų kaltès,

kaip ir mes atleidžiame sàvo kaltiniñkams.

Ir neléisk mūsų gùndyti,

Bet gelbėk mus nuo pikto. |

| |

|

Поэтому утверждения лингвистов о чрезвычайной близости балтийского и славянского нужно воспринимать «исторически» – даже если эта близость действительно когда-то «была», то к эпохе Великого переселения народов она давно уже «сплыла», о чем свидетельствует катастрофическая разница между балтийской и славянской речью. Появление славянского из балтийского в гуннское время представляется невероятным анохронизмом.

Таким образом, ни одно из важнейших положений теории Марка Борисовича Щукина не выдерживает проверки фактами. Ни славяне как язык, ни славяне как этнос, обладающий соответствующим самосознанием, выраженным в самоназвании словѣне, не могли «родиться» в «белом пятне археологической трудноуловимости» на территории современного Полесья.

Критика теории И. П. Коломийцева.

Первое. По мнению И. П. Коломийцева, византийский этноним «склавины» (Σκλαβήνοι), племенное самоназвание *slověne / словѣне и современное «ученое» понятие «славяне» (анг. the Slavs, фр. les Slaves, нем. die Slawen и пр.) не имеют к друг другу никакого отношения. Начнём с главного: происхождение термина sclavus «раб» давно и исчерпывающим образом изучено в романистике (Verlinden Ch. L’origine de sclavus = esclave // Archivium Latinitatis МediiAevii, 1943, T. XVI. P. 97 – 128; Morris J. Sclavus and serfs // The Modern Quartery Journal, 1948, T. 3, №3, P. 42 – 62).

«В средиземноморской Франциираба звали servus очень долго, правда это означало раба восточного происхождения – captivus или sarracenus, cлово esclavus, распространение которого в Германии и Северной Франции позволило уже в X в. разграничить понятия «раб» и «лично зависимый» в Средиземноморье появилось только в XIII в., причём нотарии его долго не жаловали, так что в обиход оно вошло лишь в XIV в., а кое где ещё позже» (Филиппов И. С. От раба к работнику: история слова mancipium и имени mancip в Средние века // Именослов. История языка, история культуры: Труды Центра славяно-германских исследований. Т. 1. СПб., 2010, С. 64).

Иными словами, новогреческое σκλάβος «раб» представляет собой позднее заимствование из латинского sclavus «раб» времен господства латинян в Византии XIII – XIVвв.. Последнее, в свою очередь, восходит к самоназванию славян *slověne / словѣне и означало сначала славянского раба, а затем просто раба (военнопленного или купленного). Несмотря на попытки возродить противоположную точку зрения (Georg Korth. Zu rEtymologiedes Wortes ‘Slavus’ (Sklave) // Glotta. № 48. Göttingen, 1970, S. 145 –153) вопрос о «рабской» этимологии слова Σκλαβήνοι можно считать закрытым раз и навсегда, что бы не думал по этому поводу И. П. Коломийцев.

Эволюция слова «славяне» в русском также предельно ясна. Славянское самоназвание *slověne / словѣне, которое через латинское sclavus «славянин, (славянский) раб» дало «живое» французское esclave «раб» и «ученый» (и действительно относительно молодой) термин les Slaves «славяне». Засилье французской речи в XIX в. среди образованной части русского общества привело к тому, что «западное» написание «славяне» вытеснило исконное (церковное) «словене», подобно тому как «турецкое» слово «черкес» (Çerkez) вытеснило исконно-русское «черкас», которое означало не столько черкесов (адыгов), а тех, кого сейчас принято называть «украинцами». Вполне возможно, что написание «славяне» вместо «словене» было закреплено «акающей» нормой произношения, принятой в литературном русском языке.Таким образом, вопреки И. П. Коломийцеву, Σκλαβήνοι, словѣне, славяне сутьварианты одного и того же праславянского слова которое слависты условно транскрибируют как *slověne.

Второе (и самое главное). Общеславянский (поздний праславянский) язык, непосредственный предок современных славянских языков, действительно является «креолизированным» (смешанным) языком. Однако картина этого смешения очень далека от представлений как И. П. Коломийцева (славянский – смесь балтского и «аварского»), так и М. Б. Щукина (славянский – смесь балтского и «бастарнского»). Поздний праславянский язык обладает двумя фундаментальными признаками: восходящей звучностью и слоговым сингармонизмом. В более ранних работах то же самое выражалось более конкретными понятиями закона открытого слога и йотации / палатализации (см. статью «Славянские языки» в 3-м издании Большой советской энциклопедии). Иными словами: 1. В позднем праславянском все слоги оканчивались на гласный (пережитком этого было на писание Ъ в конце слов вплоть до 1918 г.); 2. Происходили смягчения (палатализации) заднеязычных Г, К, Х в Ж (З), Ч (Ц), Ш (С).

Эти два явления кладут непреодолимый рубеж между славянскими и балтийскими языками. В последних закон открытого слога не действует вообще: Vilnius «Вильнюс» – Вильна, а палатализация есть только в латышском, да и там она возникла, скорее всего, под влиянием (древне)русского языка.

Единственным языком Старого света, где происходили точно такие же явления как исчезновение закрытых слогов и йотация / палатализация, был реконструируемый общероманский (протороманский язык). Романские имена и фамилии, неизменно оканчивающиеся на гласный, а также чередования наподобие лат. Caesar «кэсар» и итал. Сesare «чезаре», лат. Julia «Юлия»– итал. Giuletta «Джульетта» и пр., являются общеизвестными иллюстрациями этих явлений. Очевидно, что такой языковой сдвиг в протороманском и праславянском не мог произойти независимо, а общеисторические соображения исключают последний как источник этих изменений.

Иными словами – поздний славянский язык это креолизированный под влиянием романского диалект раннепраславянского языка. Под раннепраславянским подразумеваем то состояние праславянского, когда он вместе с балтийскими и арийским языками (их объединяют сатемная палатализация и закон Педерсена / правило RUKI) уже отделился от индоевропейского, но еще не стал славянским в современном смысле этого слова. Если угодно, это раннепраславянское языковое состояние можно считать «балто-славянским».

Где и когда праславянский язык пережил «исковеркавшее» его до неузнаваемости романское влияние? Естественно, такие изменения не могли быть вызваны пограничными контактами – язык германцев, взаимодействовавших с римлянами с I в. до н. э. не знает ни действия закона открытого слога, ни палатализаций (ср. лат. Моgontiacum / роман. *Mogonciaco>Mainz, лат. Сaesar>Kaiser). Эта преобразования могли происходить только на римской территории в условиях смешения и взаимной ассимиляции праславянского и протороманского (римского) населения.

Может эти процессы протекали в условиях византийско-славянского противостояния на Дунае и колонизации Балкан в VI – VII вв.? На это можно ответить отрицательно. Есть два общеславянских заимствования из романского (вульгарной латыни): кобыла (*kobyla)и голубь (*golǫbь), восходящие в конечном счете к классическим caballusи сolumbus. Беда состоит в том, что слово сolumbus полностью исчезло из романской речи, вероятно в связи с принятием христианства, поскольку оказалось неразрывно связано с образом Святого Духа. Романцы стали называть голубей либо «горлицами» (исп. paloma и пр.), либо «пташками» (итал. piccione, фр. «пижон» и пр.), а соlombo превратилось в книжное слово (наподобие русского «око») в живой речи практически не употребляющееся. Славяне, вторгнувшиеся на Балканы в VI – VII в., не могли заимствовать слово «голубь» у предков румын, поскольку те его просто не знали: румыны и албанцы называют голубя словами porumbel и pёllumb (ром. *palumba, лат. palumbus). Иными словами, слово «голубь» было заимствовано славянами в дохристианское время, не позднее IV в.

То же самое можно сказать о слове «кобыла». Оно восходит к романскому диалектизму *сăbūla (из лат. сăbăllus). Дело в том, что в VI – VII вв. звук В в романском уже превратился в V, и славянское слово, заимствованное в эту эпоху, выглядело бы в славянском как «ковыла». Кроме того, слово кобыла не могло быть заимствовано из румынского языка в котором слово сal «конь» образовалось стяжением романского *сabal- >*сa(v)al> *caal>cal (сравните также албан. kali «конь») и которое отразилось быв славянском как «кобола» или даже «ковола».

В романской семье языков есть только один язык, в котором произошёл уникальный переход а>u. Это далматинский язык, в котором латинское caballus превратилось в сavul (caput в cup «голова», stare в stur «ставить» и пр.). Очевидно, что славянское заимствование могло произойти только из романского диалекта, близкого далматинскому, и не позднее перехода латинского В в романское V. Из этого следует сделать вывод, который многим может показаться неожиданным. «Креолизация» раннепраславянского языка под влиянием романского и превращение его в позднепраславянский язык с открытыми слогами и явлениями йотации / палатализации происходили на территории римской провинции Паннонии (романское население которой говорило на диалекте близком далматинскому) и не позднее IV – V в. н. э.

В связи с этим хотелось бы кратко коснуться соотношения понятий латинский и романский. В современной науке принято считать, что превращение латыни из языка «италийского» типа (синтетического, с различением гласных по долготе – краткости, с закрытыми слогами) в язык «романского» типа (аналитический, с различением гласных по открытости – закрытости, с открытыми слогами) началось после распада Римской империи. Этой позиции придерживаются филологи-классики («латинисты»). Ей противостоит другая точка зрения, согласно которой классическая латынь стала мертвым языком уже в первые века н. э., а в реальной жизни население империи говорило на sermobarbaris / vulgaris–греко-римском пиджине рабов и вольноотпущенников (смотрите работы отечественного романиста А. Б. Черняка) из которого произошли современные романские языки. Aвтор придерживается второй точки зрения.

Так кто же такие славяне?

Хотелось бы сразу оговориться, что в дальнейшем речь пойдёт о «конкретном народе, который так и называл себя “славянами”», то есть о предках склавинов (а не антов или общих предках склавинов и антов). В науке почти общепринято противопоставлять «словущих» славян и «немых» немцев – последним именем предки славян якобы называли своих иноязычных соседей, преимущественно германских. Поспешим разочаровать читателя. Этноним «немец» не может иметь к славянскому слову «немой» никакого отношения. Такое объяснения выглядит естественно только для носителей тех славянских языков, где произошла стабилизация ударения на определенном слоге или сдвиг его к началу слова, то есть для всех языков кроме русского

Любому человеку, для которого сохранивший почти без изменения плавающее праславянское ударение русский язык является родным, интуитивно понятно, что существительное обозначающее «немого человека» звучало бы по-русски как «немéц» с ударением на суффиксе. Немой «нéмец» звучит для русского (и праславянского) уха так же дико как слепой «слéпец» или хромой «хрóмец». Непонятно также, почему для названия чужого народа, которые обычно заимствуются, ищут славянскую этимологию в то время как известно германское племя неметов с одной стороны и кельтское понятие (ирландское nemed) обозначавшее простого свободного полноправного члена племени, допущенного к друидическому богослужению в священной роще («неметоне»).

Самые ранние упоминания слова «немец» у Константина Багрянородного и арабских писателей X в., отражающее актуальное славянское употребление этнонима, касаются либо бавар, либо какого-то германского «племени», в обоих случаях отличного от саксов. Средневековые венгры, заимствовавшие центральноевропейскую этнонимию от славян, также строго отличали «немца» от «сакса». Противопоставление славян и немцев, актуальное в XIX в., было экстраполировано славянскими писателями того времени в глубокую древность. В реальности этноним «немцы», означал только германское население Верхнего Подунавья, прежде всего, бавар, и первоначально был, скорее всего, древнейшим славянским названием кельтов, в то время как древнейшим славянским обозначением германцев, скорее всего, было слово «чудь» (герм. *tiuda«тевтон»).

Имя славян как «говорящих (по-своему)» типологически вписывается совсем в другой этнонимический ряд. Речь идет о самоназваниях албанцев, басков и немцев: shqiptar(ёt), euskaldunak и deutsch. Все три слова означают людей, говорящих на своем языке. Наиболее ясно обстоит дело с происхождением самоназвания немцев. Это слово возникло из противопоставления латыни (римского) языка «народному» (*tiudisk) языку германского населения в пределах франкской империи и означало людей, не говорящих на романском. Языковое противопоставление linguaRomana и Teudiscalingua в «Страсбургских клятвах» с течением времени превратилось в этническое противопоставление романцев и германцев (Welsch – Deutsch, Romanus – Teuthonus). Иными словами, понятие deutsch возникло как самоназвание нероманского населения Франкской империи.

То же самое следует сказать об албанцах и басках. Оба народа представляют собой осколки автохтонного населения Балканского и Иберийского полуостровов, чудом сохранившего собственную речь (алб. shqip «понимать из латинского excipere «понять, сватить», откуда также албанское название орла shqiponja, буквально «хват»; баскское Euskara «понятная речь, родной язык») в условиях романского окружения. Очевидно, что эти самоназвания, хоть и зафиксированные только в XVI в., появились в римскую эпоху, когда для коренного населения обоих полуостровов актуальным было противопоставление навязывавшим имперский язык «римлянам».

Принимая во внимание сильнейшее воздействие романского на праславянский, которое могло происходить только в границах и в эпоху римской империи, то есть до Великого переселения народов, выдвигаем следующую гипотезу происхождения самоназвания *slověne. Это было самоназвание автохтонного нероманизированного населения римских провинций на Среднем Дунае. Речь идёт в первую очередь о паннонцах, которые говорили на своем языке (Pannonicalingua), отличном от кельтского и германского (Тацит. Германия, 43). Этот язык был в ходу ещё в конце IVв. – император Валентиниан I, Pannoniusdegener «паннонский выродок», в 374 г. в целях конфиденциальности допрашивал погрязшего в злоупотреблениях префекта Паннонии не на латыни,а на genuinussermo, то есть своем (а также и префекта) «родном языке» (Аммиан Марцеллин,XXVI. 7. 16).

Очевидно, что спустя семь десятилетий на том же самом языке, продолжала разговаривала масса покорённого гуннами и готами коренного населения Паннонии, «смешанных скифов», которые, по утверждению Приска Панийского, «сверх собственного варварского языка [Pannonicalingua, genuinussermo – С. Н.] ревностно стремятся [овладеть языками] или гуннов, или готов, или даже авсониев. Но никто из них не говорит свободно по-гречески, кроме пленников, которых угнали из Фракии или с иллирийского побережья». Славянский характер этого языка, о котором можно судить по сохранившимся к Приска и Иордана «туземным» словам μέδος «мёд», κάμον «ком(ина)» (вид пива из проса, народный напиток паннонцев, слово отмечено уже в III в. н. э.), strava «страва» (погребальное пиршество), Тisia «Тиса» (славянское искажение античного названия реки Pa(r)thissus), не вызывает сомнений ни у одного исследователя, за исключением записных скептиков-«славяноведов».

Очевидно, что местное нероманизированное население, говорившее на «народном языке» (sermovulgaris) и в той или иной степени владевшее латынью, отлично понимало смысл слова sermo «устная речь». Славянское слово «слово» (*slovo) является точным эквивалентом этого термина («Слово о полку Игореве»). Скорее всего, и сам этноним *slověne был праславянской калькой какого-то разговорного латинского слова, обозначавшего людей, использующих собственное sermo – какого-нибудь *sermons или *sermiani. Об этом говорит сам облик слова*slověne: вместо «нормального» славянского сочетания: поляне – польский, древляне – деревский, мы имеем «ненормальное»: славяне – славянский, стоящее в ряду с такими явными заимствованиями как армяне – армянский и крестьяне «христиане» – крестьянский.

Наша гипотеза подтверждается и славянской традицией «Повести временных лет» согласно которой славянская история начинается с нашествия «волохов», то есть некоего романоязычного этноса, в данном случае, несомненно, римлян, а противостояние славяне – волохи проходит через повествование красной нитью.

И последнее – о роли Аварского каганата в распространении славянского. Я поддерживаю мысль, что ѩзыкъ словѣньскъ был lingua franca этого государства, и его распространение связано с распространением аварской сферы влияния. Отличие моей позиции от взглядов И. П. Коломийцева(а также Ф. Курты, О. Прицака и Х. Ланта) состоит в том, что речь идет не о принятии славянского языка неславянским населением, а о принятии престижного славянского наречия носителями периферийных славянских же диалектов. Ѩзыкъ словѣньскъ это не славянский язык в современном понимании этого слова, а племенной диалект дунайских «славян» (словѣнъ) – престижное славянское наречие, вытеснившее или причесавшее под одну гребёнку архаические племенные диалекты полян, древлян, ляхов и прочих «неславянских» славян и лёгшее в основу общеславянского койнэ VIII – IXвв.

Свидетельства генетиков

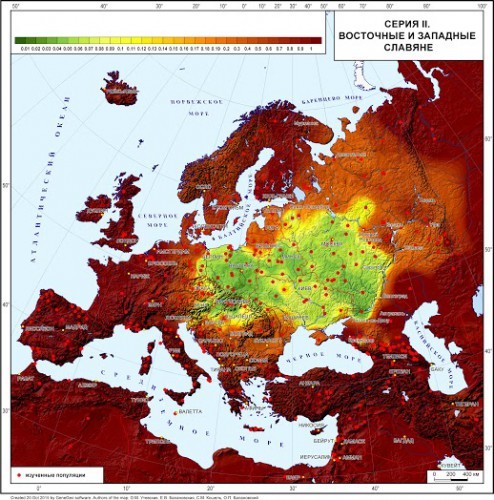

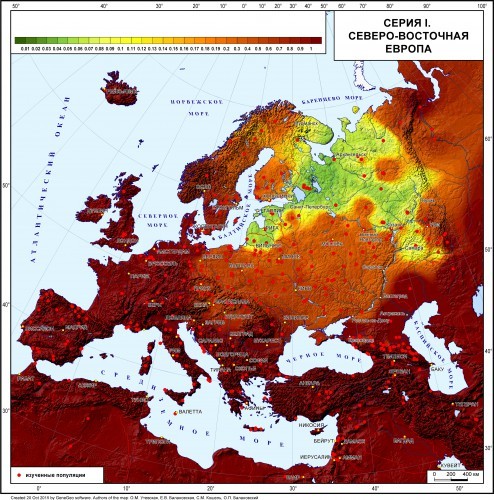

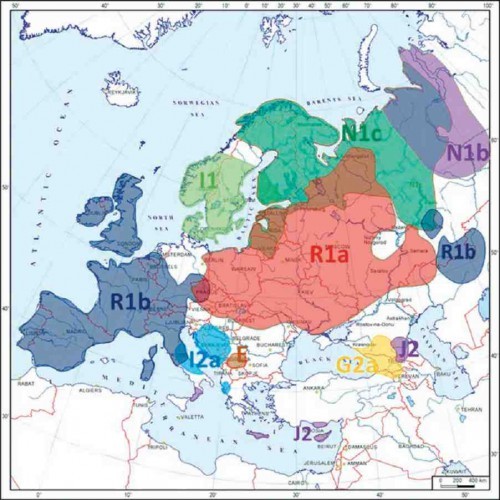

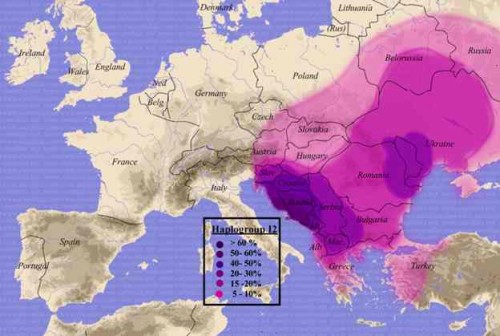

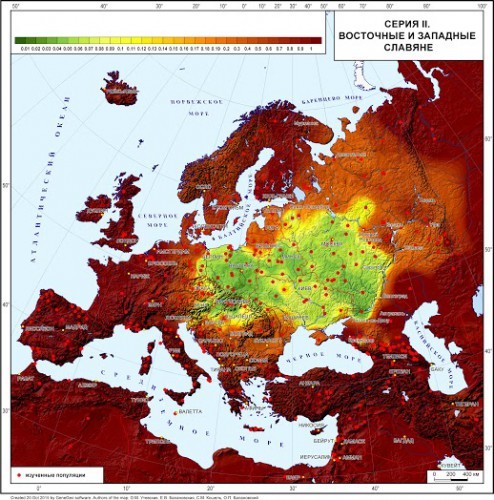

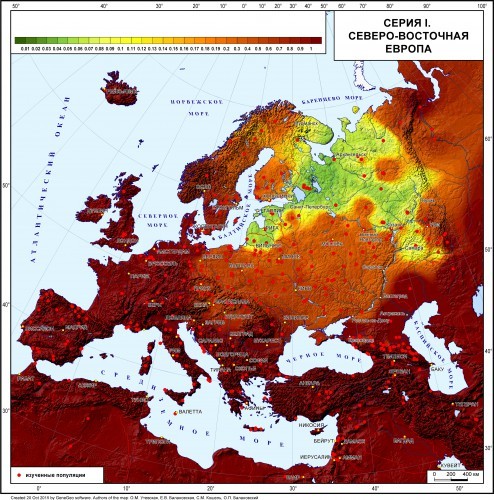

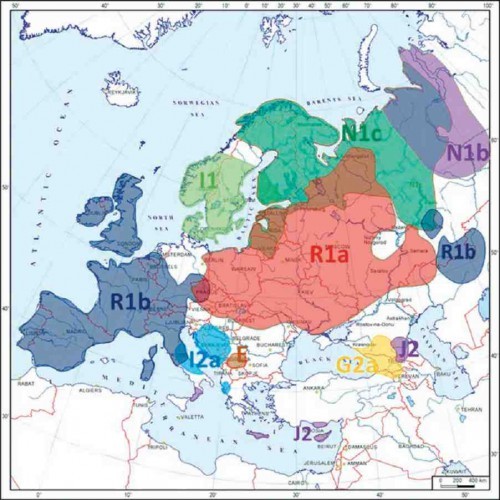

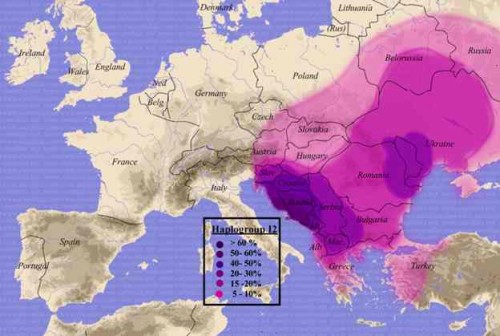

Проиллюстрируем сделанные нами выводы генетическими картами О. П. Балановского, опубликованными в монографии «Генофонд Европы» (2015г.). Сравнивая карты №1 и № 2, мы видим, что «славяне» и «балты» принадлежат разным по генезису общностям, при этом «балты» входят в одну генетическую общность с «финнами» и «северными русскими». Обратившись к карте № 3, мы видим суть различия: балтов, финнов и северных русских объединяет сочетание гаплогрупп R1aи N1c. С другой стороны, обратясь к картам №1, 3, 4, мы увидим, что для «славян» в отличие от «балтов» характерно сочетание гаплогрупп R1a и I2a.

Гаплогруппа R1a, общая для славян, балтов и арийцев, была генетической основой древнейшей раннепраславянской («балто-славянской») популяции.

Примесь гаплогруппы I2a, резко отделяющая «славян» от «балтов», связана с генетическим влиянием Паннонии и Западных Балкан, эта та самая генетическая примесь, отделяющая собственно «славян» (склавинов) от славян вообще (венетов / антов). Распространение этой примеси («иллириской»? «влашской»?) отражает генетическое влияние дунайских словѣн – генетически смешанного (R1a + I2a) провинциального римского населения, носителя престижной «славянской» linguafranca Аварского каганата на периферийные «несмешанные» славянские племена носителей гаплогруппы R1aс «неславянским» («польским», «деревским», «лядским» и пр.) самосознанием. В результате образовалась позднепраславянская общность: в целом та же R1a, но «очерченная» количественно меньшим, но качественно определяющим её специфику генетическим влиянием I2a.

Послесловие

В заключение хочется сказать несколько слов в поддержку г-на Коломийцева. Игорь Павлович не «фрик», не «дилетант» и тем более не сознательный мистификатор. Это добросовестный историк, переработавший и систематизировавший, пусть и в беллетристической и эпатажной форме, огромный материал. Подборка карт по славянской истории в его сочинениях является, на мой взгляд, лучшей тематической коллекцией, доступной исследователям раннего славянства. Сделанные им выводы о невозможности отождествления этнических «славян» с пражской культурой, об автохтонном происхождение склавинов и роли Аварского каганата в распространении славянского языка и самосознания находят полное подтверждение фактами. Ахиллесовой пятой И. П. Коломийцева (и других историков и археологов) является отсутствие серьезной лингвистической подготовки, что помешало ему сделать правильные вводы и привело к тому, что блестящий критический анализ источников и историографии увенчался совершенно неубедительным синтезом в виде «гаремной теории» происхождения славянского языка.

Приложения:

Карта 1. «Славянская» генетическая общность по гаплогруппам Y-хромосомы

Карта обобщенного генетического ландшафта восточных и западных славян по гаплогруппам Y-хромосомы. (Построена как средняя по девяти картам генетических расстояний: от белорусов, белорусов Полесья, кашубов, поляков, русских «южных», словаков, сорбов, украинцев, чехов) (Балановский О. П. Генофонд Европы, С.177, Рис. 5. 21). Примечание: зоны генетического сходства на карте обозначены зелеными и желто-зелеными тонами; коричневым цветом обозначены зоны, генетически далекие от восточных и западных славян.

Карта 2. «Балто-финская» генетическая общность по гаплогруппам Y-хромосомы

Карта обобщенного генетического ландшафта Северо-Восточной Европы по гаплогруппам Y-хромосомы. (Усредненная карта генетических расстояний от вепсов и карел, коми ижемских, коми прилузских, латышей, литовцев, русских северных популяций, финнов, эстонцев) (по Балановскому О. П. Генофонд Европы, С. 168, Рис. 5.10). Примечание: цвета обозначают то же, что и на предыдущей карте.

Карта 3. Структура генофонда Европы по Y-хромосоме (по: Балановский О. П. Генофонд Европы. С. 107, Рис. 2.37)

Карта 4. Распространение гаплогруппы I2 (http://tatur.su/wp-content/uploads/2012/05/HaplogroupI2.png)

|

Избранное

Анализ древних геномов с запада Иберийского полуострова показал увеличение генетического вклада охотников-собирателей в позднем неолите и бронзовом веке. След степной миграции здесь также имеется, хотя в меньшей степени, чем в Северной и Центральной Европе.

|

Геологи показали, что древний канал, претендующий на приток мифической реки Сарасвати, пересох еще до возникновения Индской (Хараппской) цивилизации. Это ставит под сомнение ее зависимость от крупных гималайских рек.

|

Текст по пресс-релизу Института археологии РАН о находке наскального рисунка двугорбого верблюда в Каповой пещере опубликован на сайте "Полит.ру".

|

На основе изученных геномов бактерии Yersinia pestis из образцов позднего неолита – раннего железного века палеогенетики реконструировали пути распространения чумы. Ключевое значение в ее переносе в Европу они придают массовой миграции из причерноморско-каспийских степей около 5000 лет назад. По их гипотезе возбудитель чумы продвигался по тому же степному коридору с двусторонним движением между Европой и Азией, что и мигрирующее население.

|

Генетическое разнообразие населения Сванетии в этой работе изучили по образцам мтДНК и Y-хромосомы 184 человек. Данные показали разнообразие митохондриального и сравнительную гомогенность Y-хромосомного генофонда сванов. Авторы делают вывод о влиянии на Y-хромосомный генофонд Южного Кавказа географии, но не языков. И о том, что современное население, в частности, сваны, являются потомками ранних обитателей этого региона, времен верхнего палеолита.

|

Опубликовано на сайте Коммерсант.ru

|

Авторы свежей статьи в Nature опровергают представления о почти полном замещении охотников-собирателей земледельцами в ходе неолитизации Европы. Он и обнаружили, что генетический вклад охотников-собирателей различается у европейских неолитических земледельцев разных регионов и увеличивается со временем. Это говорит, скорее, о мирном сосуществовании тех и других и о постоянном генетическом смешении.

|

Последние дни у нас веселые – телефон звонит, не переставая, приглашая всюду сказать слово генетика. Обычно я отказываюсь. А здесь все одно к одному - как раз накануне сдали отчет на шестистах страницах, а новый – еще только через месяц. И вопросы не обычные - не про то, когда исчезнет последняя блондинка или не возьмусь ли я изучить геном Гитлера. Вопросы про президента и про биологические образцы.

|

В Медико-генетическом научном центре (ФГБНУ МГНЦ) 10 ноября прошла пресс-конференция, на которой руководители нескольких направлений рассказали о своей работе, связанной с генетическими и прочими исследованиями биологических материалов.

|

Горячая тема образцов биоматериалов обсуждается в программе "В центре внимания" на Радио Маяк. В студии специалисты по геногеографии и медицинской генетике: зав. лаб. геномной географии Института общей генетики РАН, проф. РАН Олег Балановский и зав. лаб. молекулярной генетики наследственных заболеваний Института молекулярной генетики РАН, д.б.н., проф. Петр Сломинский.

|

О совсем недавно открытой лейлатепинской культуре в Закавказье, ее отличительных признаков и корнях и ее отношениях с известной майкопской культурой.

|

Интервью О.П.Балановского газете "Троицкий вариант"

|

В издательстве «Захаров» вышла книга «Эта короткая жизнь: Николай Вавилов и его время». Ее автор Семен Ефимович Резник, он же автор самой первой биографической книги о Н.И.Вавилове, вышедшей в 1968 году в серии ЖЗЛ.

|

Исследование генофонда четырех современных русских популяций в ареале бывшей земли Новгородской позволяет лучше понять его положение в генетическом пространстве окружающих популяций. Он оказался в буферной зоне между северным и южным «полюсами» русского генофонда. Значительную (пятую) часть генофонда население Новгородчины унаследовало от финноязычного населения, которое, видимо, в свою очередь, впитало мезолитический генофонд Северо-Восточной Европы. Генетические различия между отдельными популяциями Новгородчины могут отражать особенности расселения древних славян вдоль речной системы, сохранившиеся в современном генофонде вопреки бурным демографическим событиям более поздних времен.

|

На "Эхе Москвы" в программе "Культурный шок" беседа глав. ред. Алексея Венедиктова с д.б.н., зав. кафедрой биологической эволюции Биологического факультета МГУ Александром Марковым.

|

О том, неужели кто-то пытается придумать биологическое оружие против граждан России — материал Марии Борзуновой (телеканал "Дождь").

|

Отличная статья на сайте "Московского комсомольца"

|

Что такое биоматериал? Где он хранится и как используется? Об этом в эфире “Вестей FM” расскажут директор Института стволовых клеток человека Артур Исаев и заведующий лабораторией геномной географии Института общей генетики имени Вавилова, доктор биологических наук, профессор РАН Олег Балановский.

|

Что стоит за высказыванием В.В.Путина о сборе биологических материалов россиян, и реакцию на его слова в студии "Радио Свобода" обсуждают: политик Владимир Семаго, доктор биологических наук, генетик Светлана Боринская, руководитель лаборатории геномной географии Института общей генетики РАН Олег Балановский.

|

Как сказал ведущий программы «Блог-аут» Майкл Наки, одна из самых обсуждаемых новостей недели – это высказывание Владимира Путина, про то, что собираются биоматериалы россиян – массово и по разным этносам. И это было бы смешно, когда бы не было так грустно - если бы после этого высказывания всякие каналы не начали выпускать сюжеты о биооружии, которое готовится против россиян. По поводу этой странной истории ведущий беседует с д.б.н., проф. РАН О.П.Балановским.

|

Ведущие специалисты в области генетики человека считают напрасными страхи перед неким «этническим оружием». Сделать его невозможно.

|

Комментируем ситуацию вокруг вопроса Президента РФ, кто и зачем собирает биологический материал россиян.

|

В африканских популяциях, как выяснилось, представлено большое разнообразие генетических вариантов, отвечающих за цвет кожи: не только аллели темной кожи, но и аллели светлой кожи. Последних оказалось особенно много у южноафриканских бушменов. Генетики пришли к заключению, что варианты, обеспечивающие светлую кожу, более древние, и возникли они в Африке задолго до формирования современного человека как вида.

|

Анализ генома 40-тысячелетнего человека из китайской пещеры Тяньянь показал его генетическую близость к предкам восточноазиатских и юговосточных азиатских популяций и указал на картину популяционного разнообразия в верхнем палеолите. Исследователи полагают, что 40-35 тыс. лет назад на территории Евразии обитали не менее четырех популяций, которые в разной степени оставили генетический след в современном населении.

|

В Санкт-Петербургском государственном университете, в Петровском зале здания Двенадцати коллегий состоялись чтения, посвященные 90-летию со дня рождения Льва Самуиловича Клейна. Большинство из выступавших на них археологов, антропологов, историков и других специалистов считают себя его учениками, которым он привил основы научного мышления, научил идти непроторенными дорогами, показал пример преодоления обстоятельств и стойкости в борьбе. Научные доклады начинались со слов признательности учителю. Представляем здесь выступление доктора исторических наук, профессора СПбГУ, главного научного сотрудника Музея антропологии и этнографии РАН Александра Григорьевича Козинцева.

|

Накануне 110-летия со дня рождения знаменитого антрополога и скульптора, автора всемирно известного метода реконструкции лица по черепу Михаила Михайловича Герасимова, в Дарвиновском музее прошел вечер его памяти. О том, как появился знаменитый метод, о работах мастера и развитии этого направления в наши дни рассказали его последователи и коллеги.

|

Генетики секвенировали митохондриальную ДНК 340 человек из 17 популяций Европы и Ближнего Востока и сравнили эти данные с данными по секвенированию Y-хромосомы. Демографическая история популяций, реконструированная по отцовским и материнским линиям наследования, оказалась совершенно разной. Если первые указывают на экспансию в период бронзового века, то вторые хранят память о расселении в палеолите после окончания оледенения.

|

Анализ геномов четырех индивидов с верхнепалеолитической стоянки Сунгирь показал, что они не являются близкими родственниками. Из этого авторы работы делают вывод, что охотники-собиратели верхнего палеолита успешно избегали инбридинга, так как каждая группа была включена в разветвленную сеть по обмену брачными партнерами.

|

Изучив 16 древних геномов из Африки возрастом от 8100 до 400 лет, палеогенетики предлагают картину смешений и перемещений, приведшую к формированию современных африканских популяций.

|

Анализ семи древних геномов из Южной Африки показал глубокие генетические различия между бушменами и прочими африканскими и неафриканскими популяциями. Время формирования первой развилки на древе человечества соответствует периоду формирования современного человека как вида, авторы оценили его в диапазоне от 350 до 260 тысяч лет назад.

|

Генетический ландшафт Папуа Новая Гвинея отмечен кардинальными различиями между горными и равнинными популяциями. Первые, в отличие от вторых, не обнаруживают влияния Юго-Восточной Азии. Среди горных популяций отмечается высокое генетическое разнообразие, возникшее в период возникновения земледелия. Делается вывод, что неолитический переход не всегда приводит к генетической однородности населения (как в Западной Евразии).

|

В неолитизации Европы роль культурной диффузии была очень незначительной. Основную роль играло распространение земледельцев с Ближнего Востока, которые почти полностью замещали местные племена охотников-собирателей. Доля генетического смешения оценивается в 2%. К таким выводам исследователей привел анализ частоты гаплогрупп митохондриальной ДНК и математическое моделирование.

|

Сочетание генетического и изотопного анализа останков из захоронений на юге Германии продемонстрировало патрилокальность общества в позднем неолите – раннем бронзовом веке. Мужчины в этом регионе вели оседлый образ жизни, а женщины перемещались из других регионов.

|

Наш постоянный читатель и активный участник дискуссий на сайте Лев Агни поделился своим мнением о том, что противопоставить изобилию некачественных научных публикаций в области истории.

|

Древние геномы изучили по аллелям, ассоциированным с болезнями, и вычислили генетический риск наших предков для разных групп заболеваний. Оказалось, что этот риск выше у более древних индивидов (9500 лет и старше), чем у более молодых (3500 лет и моложе). Обнаружилась также зависимость генетического риска заболеваний от типа хозяйства и питания древних людей: скотоводы оказались более генетически здоровыми, чем охотники-собиратели и земледельцы. Географическое местоположение лишь незначительно повлияло на риск некоторых болезней.

|

Международная группа археологов опровергла датировку выплавки меди в Чатал-Хююке – одном из самых известных поселений позднего неолита в центральной Турции. Статья с результатами исследования опубликована в журнале Journal of Archaeological Science .

|

В продолжение темы майкопской культуры перепечатываем еще одну статью археолога, канд. ист. наук Н.А.Николаевой, опубликованную в журнале Вестник Московского государственного областного университета (№1, 2009, с.162-173)

|

В продолжение темы, рассмотренной в статье А.А.Касьяна с лингвистических позиций, и с разрешения автора перепечатываем статью археолога, к.и.н. Надежды Алексеевны Николаевой, доцента Московского государственного областного университета. Статья была опубликована в 2013 г. в журнале Восток (Оriens) № 2, С.107-113

|

Частичный перевод из работы Алексея Касьяна «Хаттский как сино-кавказский язык» (Alexei Kassian. 2009–2010. Hattic as a Sino-Caucasian language. Ugarit-Forschungen 41: 309–447)

|

Несмотря на признание исследований по географии генофондов со стороны мирового научного сообщества и все возрастающую роль геногеографии в междисциплинарных исследованиях народонаселения, до сих пор нет консенсуса о соотношении предметных областей геногеографии и этнологии. Генетики и этнологи часто работали параллельно, а с конца 2000-х годов началось их тесное сотрудничество на всех этапах исследования – от совместных экспедиций до совместного анализа и синтеза. Приведены примеры таких совместных исследований. Эти примеры демонстрируют, что корректно осуществляемый союз генетики и этнологии имеет добротные научные перспективы.

|

Генетический анализ показал, что население Мадагаскара сформировалось при смешении предков африканского происхождения (банту) и восточноазиатского (индонезийцы с Борнео). Доля генетических компонентов разного происхождения зависит от географического региона: африканского больше на севере, восточноазиатского – на юго-востоке. На основании картины генетического ландшафта авторы реконструируют историю заселения Мадагаскара – переселенцы из Индонезии появились здесь раньше, чем африканцы.

|

Появились доказательства того, что анатомически современный человек обитал на островах Индонезии уже в период от 73 до 63 тыс. лет назад, статья с результатами этой работы опубликована в Nature.

|

Анализ геномов бронзового века с территории Ливана показал, что древние ханаанеи смешали в своих генах компоненты неолитических популяций Леванта и халколитических - Ирана. Современные ливанцы получили генетическое наследие от ханаанеев, к которому добавился вклад степных популяций.

|

В журнале European Journal of Archaeology опубликована дискуссия между проф. Л.С.Клейном и авторами статей в Nature (Haak et al. 2015; Allentoft 2015) о гипотезе массовой миграции ямной культуры по данным генетики и ее связи с происхождением индоевропейских языков. Дискуссия составлена из переписки Л.С.Клейна с несколькими соавторами (Вольфганг Хаак, Иосиф Лазаридис, Ник Пэттерсон, Дэвид Райх, Кристиан Кристиансен, Карл-Гёран Шорген, Мортен Аллентофт, Мартин Сикора и Эске Виллерслев). Публикуем ее перевод на русский язык с предисловием Л.С.Клейна.

|

Анализ ДНК представителей минойской и микенской цивилизаций доказал их генетическое родство между собой, а также с современными греками. Показано, что основной вклад в формирование минойцев и микенцев внесли неолитические популяции Анатолии. Авторы обнаружили у них генетический компонент, происходящий с Кавказа и из Ирана, а у микенцев – небольшой след из Восточной Европы и Сибири.

|

Африка – прародина современного человека. Тем не менее генетические данные о древнем населении Африки до сего времени были совершенно незначительными – всего один прочитанный древний геном из Эфиопии возрастом 4,5 тысячи лет. Причины понятны – в экваториальном и тропическом климате ДНК плохо сохраняется и непригодна для изучения. Но вот сделан большой шаг вперед в этом направлении – секвенированы сразу семь древних африканских геномов, о чем поведала статья генетиков из Университета Упсалы, Швеция, опубликованная на сайте препринтов.

|

Публикуем заключительную часть статьи археологов из Одесского университета проф. С.В. Ивановой и к.и.н. Д.В. Киосака и археогенетика, проф. Grand Valley State University А.Г. Никитина. Предмет исследования — археологическая и культурная картина Северо-Западного Причерноморья эпохи энеолита — ранней бронзы и гипотеза о миграции населения ямной культуры в Центральную Европу.

|

Продолжаем публиковать статью археологов из Одесского университета проф. С.В. Ивановой и к.и.н. Д.В. Киосака и археогенетика, проф. Grand Valley State University А.Г. Никитина. Предмет исследования - археологическая и культурная картина Северо-Западного Причерноморья эпохи энеолита - ранней бронзы и гипотеза о миграции населения ямной культуры в Центральную Европу.

|

Представляем статью крупнейшего специалиста по степным культурам, проф. Одесского университета С.В. Ивановой, археолога из Одесского университета Д.В. Киосака и генетика, работающего в США, А.Г. Никитина. В статье представлена археологическая и культурная картина Северо-Западного Причерноморья эпохи энеолита - ранней бронзы и критический разбор гипотезы о миграции населения ямной культуры в Центральную Европу. Публикуем статью в трех частях.

|

Новые детали взаимоотношений современного человека с неандертальцами получены по анализу митохондри альной ДНК неандертальца из пещеры в Германии. Предложенный авторами сценар ий предполагает раннюю миграцию предков сапиенсов из Африки в Европу, где они метисировались с неандертальцами, оставив им в наследство свою мтДНК.

|

Изучив митохондриальную ДНК древних и современных армян, генетики делают вывод о генетической преемственности по материнским линиям наследования в популяциях Южного Кавказа в течение 8 тысяч лет. Многочисленные культурные перемены, происходящие за это время, не сопровождались изменениями в женской части генофонда.

|

Исследование генофонда парсов – зороастрийцев Индии и Пакистана – реконструировало их генетическую историю. Парсы оказались генетически близки к неолитическим иранцам, так как покинули Иран еще до исламизации. Несмотря на преимущественное заключение браков в своей среде, переселение в Индию оставило генетический след в популяции парсов. Оно сказалось в основном на их митохондриальном генофонде за счет ассимиляции местных женщин.

|

На прошедшем форуме «Ученые против мифов-4», организованном порталом «Антропогенез.ру», состоялась специальная конференция «Ученые против мифов-профи» - для популяризаторов науки. В профессиональной среде обсуждались способы, трудности и перспективы борьбы с лженаукой и популяризации науки истинной.

|

С разрешения авторов публикуем диалог д.и.н. Александра Григорьевича Козинцева и проф. Льва Самуиловича Клейна, состоявшийся в мае 2017 г.

|

С разрешения автора и издательства перепечатываем статью доктора историч. наук А.Г.Козинцева, опубликованную в сборнике, посвященном 90-летию Л.С.Клейна (Ex ungue leonem. Сборник статей к 90-летию Льва Самуиловича Клейна. СПб: Нестор-история, 2017. С.9-12).

|

Конференция «Позднепалеолитические памятники Восточной Европы», состоявшаяся в НИИ и Музее Антропологии МГУ, была посвящена 100-летию со дня рождения Марианны Давидовны Гвоздовер (1917-2004) – выдающегося археолога, специалиста по палеолиту. Участники конференции с большой теплотой вспоминали ее как своего учителя, а тематика докладов отражала развитие ее идей.

|

В журнале Science опубликованы размышления о роли исследований древней ДНК в представлениях об истории человечества и о непростых взаимодействиях генетиков с археологами. Одна из основных сложностей заключается в неоднозначных связях между популяциями и археологическими культурами. Решение сложных вопросов возможно только путем глубокой интеграции генетики, археологии и других наук.

|

По 367 митохондриальным геномам построено дерево гаплогруппы U7, определена ее прародина и описано распространение основных ветвей. Некоторые из них связывают с демографическими событиями неолита.

|

Казахские, российские и узбекские генетики исследовали генофонд населения исторического региона Центральной Азии – Трансоксианы по маркерам Y-хромосомы. Оказалось, что основную роль в структурировании генофонда Трансоксианы играет не географический ландшафт, а культура (хозяйственно-культурный тип): земледелие или же кочевое скотоводство. Показано, что культурная и демическая экспансии могут быть не взаимосвязаны: экспансия арабов не оказала значимого влияния на генофонд населения Трансоксианы, а демическая экспансия монголов не оказала значимого влияния на его культуру.

|

Российские антропологи исследовали особенности морфологии средней части лица в популяциях Северо-Восточной Европы в связи с факторами климата. Оказалось, что адаптации к низким температурам у них иные, чем у народов Северной Сибири. Полученные результаты помогут реконструировать адаптацию к климату Homo sapiens верхнего палеолита, так как верхнепалеолитический климат был более всего похож на современный климат Северо-Восточной Европы. Таким образом, современные северо-восточные европейцы могут послужить моделью для реконструкции процессов, происходивших десятки тысяч лет назад.

|

Немецкие генетики успешно секвенировали митохондриальную и проанализировали ядерную ДНК из египетских мумий разных исторических периодов. Они показали, что древние египтяне были генетически близки к ближневосточному населению. Современные египтяне довольно сильно отличаются от древних, главным образом долей африканского генетического компонента, приобретенного в поздние времена.

|

Данные по четырем древним геномам из бассейна Нижнего Дуная указали на долгое мирное сосуществование местных охотников-собирателей и мигрировавших земледельцев в этом регионе. На протяжении нескольких поколений между ними происходило генетическое смещение, а также передача культурных навыков.

|

Цвет кожи человека сформировался под сильным давлением естественного отбора и определяется балансом защиты от ультрафиолета и необходимого уровня синтеза витамина D. Цвет волос и радужной оболочки глаза, хотя в основном определяется тем же пигментом, в меньшей степени продукт естественного отбора и находится под большим влиянием других факторов. Одни и те же гены могут влиять на разные пигментные системы, а комбинация разных аллелей может давать один и тот же результат.

|

Юго-Восточная Европа в неолите служила местом интенсивных генетических и культурных контактов между мигрирующими земледельцами и местными охотниками-собирателями, показывает исследование 200 древних геномов из этого региона. Авторы описали разнообразие европейских охотников-собирателей; нашли, что не все популяции, принесшие земледелие в Европу, происходят из одного источника; оценили долю степного компонента в разных группах населения; продемонстрировали, что в смешении охотников-собирателей с земледельцами имел место гендерный дисбаланс – преобладание мужского вклада от первых.

|

Культурная традиция колоковидных кубков (одна из самых широко распространенных культур в позднем неолите/бронзовом веке), по-видимому, распространялась по Европе двумя способами – как передачей культурных навыков, так и миграциями населения. Это выяснили палеогенетики, представив новые данные по 170 древним геномам из разных регионов Европы. В частности, миграции с континентальной Европы сыграли ведущую роль в распространении ККК на Британские острова, что привело к замене 90% генофонда прежнего неолитического населения.

|

Российские антропологи провели новое исследование останков человека с верхнепалеолитической стоянки Костёнки-14 с использованием современных статистических методов анализа. Они пришли к выводу о его принадлежности к европеоидному типу и отсутствии австрало-меланезийских черт в строении черепа и зубной системы. Примечательно, что этот вывод согласуется с данными палеогенетиков.

|

Профессор Тоомас Кивисилд, один из ведущих геномных специалистов, представляющий Кембриджский университет и Эстонский биоцентр, опубликовал обзор по исследованиям Y-хромосомы из древних геномов. В этой обобщающей работе он сфокусировался на данных по Y-хромосомному разнообразию древних популяций в разных регионах Северной Евразии и Америки.

|

С разрешения редакции публикуем статью д.и.н. О.В.Шарова (Институт истории материальной культуры РАН) о роли выдающегося археолога д.и.н. М. Б. Щукина в решении проблемы природы черняховской культуры. В следующих публикациях на сайте можно будет познакомиться непосредственно с трудами М. Б. Щукина.

|

Перепечатываем статью выдающегося археолога М.Б.Щукина «Рождение славян», опубликованную в 1997 г. в сборнике СТРАТУМ: СТРУКТУРЫ И КАТАСТРОФЫ. Сборник символической индоевропейской истории. СПб: Нестор, 1997. 268 с.

|

Ученым удалось выделить древнюю мтДНК, в том числе неандертальцев и денисовцев, из осадочных отложений в пещерах, где не сохранилось самих костей. Авторы считают, что этот способ может значительно увеличить количество древних геномов.

|

Авторы находки в Южной Калифорнии считают, что метки на костях мастодонта и расположение самих костей говорят о следах человеческой деятельности. Датировка костей показала время 130 тысяч лет назад. Могли ли быть люди в Северной Америке в это время? Кто и откуда? Возникают вопросы, на которые нет ответов.

|

Представляем обзор статьи британского археолога Фолкера Хейда с критическим осмыслением последних работ палеогенетиков с археологических позиций.

|

Публикуем полную печатную версию видеоинтревью, которое несколько месяцев назад Лев Самуилович Клейн дал для портала "Русский материалист".

|

И снова о ямниках. Археолог Кристиан Кристиансен о роли степной ямной миграции в формировании культуры шнуровой керамики в Европе. Предлагаемый сценарий: миграция мужчин ямной культуры в Европу, которые брали в жены местных женщин из неолитических общин и формировали культуру шнуровой керамики, перенимая от женщин традицию изготовления керамики и обогащая протоиндоевропейский язык земледельческой лексикой.

|

Анализ древней ДНК из Эстонии показал, что переход от охоты-рыболовства-собирательства к сельскому хозяйству в этом регионе был связан с прибытием нового населения. Однако основной вклад внесла не миграция неолитических земледельцев из Анатолии (как в Центральной Европе), а миграция бронзового века из степей. Авторы пришли к выводу, что степной генетический вклад был, преимущественно, мужским, а вклад земледельцев Анатолии – женским.

|

Российские генетики изучили по Y-хромосоме генофонд четырех популяций коренного русского населения Ярославской области. Результаты указали на финно-угорский генетический след, но вклад его невелик. Наиболее ярко он проявился в генофонде потомков жителей города Молога, затопленного Рыбинским водохранилищем, что подтверждает давнюю гипотезу об их происхождении от летописных мерян. В остальных популяциях финно-угорский генетический пласт был почти полностью замещен славянским. Причем результаты позволяют выдвинуть гипотезу, что славянская колонизация шла преимущественно по «низовому» ростово-суздальскому пути, а не по «верховому» новгородскому.

|

Публикуем официальный отзыв д.ф.н. и д.и.н., проф. С.П.Щавелева на диссертацию и автореферат диссертации И.П. Лобанковой «Пассионарность в динамике культуры: философско-методологическая реконструкция культуры протогорода Аркаим», представленной на соискание ученой степени доктора философских наук.

|

В коротком сообщении, появившемся на сайте препринтов, его авторы – Иосиф Лазаридис и Дэвид Райх (Медицинская школа Гарварда), опровергают вывод, опубликованный недавно в статье Goldberg et al., о которой мы писали на сайте.

|

Продолжаем ответ на "этнический портрет среднестатистического россиянина" от компании "Генотек" . Часть третья, от специалиста по генетической генеалогии и блогера Сергея Козлова.

|

Продолжаем публиковать ответ на "этнический портрет среднестатистического россиянина" от компании "Генотек" . Часть вторая, от генетика, д. б. н., профессора Е.В.Балановской.

|

Публикуем наш ответ на опубликованный в массовой печати "этнический портрет среднестатистического россиянина" от компании "Генотек" . Часть первая.

|

Размещаем на сайте препринт статьи, предназначенной для Acta Archaeologica (Kopenhagen), для тома, посвященного памяти выдающегося датского археолога Клауса Рандсборга (1944 – 2016), где она будет опубликована на английском языке.

|

Известнейший российский археолог Лев Клейн написал две новые книги. Как не потерять вдохновение в работе над книгой? Когда случилось ограбление века? И что читать, если хочешь разбираться в археологии? Лев Самуилович отвечает на вопросы корреспондента АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ

|

Публикуем комментарий проф. Л.С.Клейна на докторскую диссертацию И.П. Лобанковой «Пассионарность в динамике культуры: Философско-методологическая реконструкция культуры протогорода Аркаим».

|

Российские генетики исследовали генофонд народов Передней Азии и нашли интересную закономерность: наиболее генетически контрастны народы, живущие в горах и на равнине. Оказалось, что большинство армянских диаспор сохраняет генофонд исходной популяции на Армянском нагорье. По данным полного секвенирования 11 Y-хромосом авторы построили филогенетическое дерево гаплогруппы R1b и обнаружили на этом дереве помимо известной западноевропейской новую восточноевропейскую ветвь. Именно на ней разместились варианты Y-хромосом степных кочевников ямной культуры бронзового века. А значит, не они принести эту мужскую линию в Западную Европу.

|

В издательстве ЕВРАЗИЯ в Санкт-Петербурге вышла научно-популярная книга проф. Льва Самуиловича Клейна "Первый век: сокровища сарматских курганов". Она посвящена двум самым выдающимся памятникам сарматской эпохи нашей страны — Новочеркасскому кладу (курган Хохлач) и Садовому кургану.

|

Исследуя останки из захоронений степных кочевников железного века – скифов – методами краниометрии (измерение параметров черепов) и методами анализа древней ДНК, антропологи и генетики пришли к сопоставимым результатам. Те и другие специалисты обнаруживают близость кочевников культуры скифов к культурам кочевников бронзового века Восточной Европы. Антропологическими и генетическими методами у носителей скифской культуры выявляется также центральноазиатский (антропологи) либо восточноазиатско-сибирский (генетики) вклад. Что касается прародины скифов – европейские или азиатские степи – то по этому вопросу специалисты пока не пришли к единому мнению.

|

Древняя ДНК может рассказать не только о миграциях и демографической истории наших предков, но и о социальном устройстве общества. Пример такого исследования – работа генетиков из Университета Пенсильвании, опубликованная в журнале Nature Communication.

|

Представляем сводку археологических культур, представленных на страницах Словарика. Пока - список по алфавиту.

|

Публикуем статью Сергея Козлова с результатами анализа генофондов некоторых северных народов в свете данных из монографии В.В.Напольских "Очерки по этнической истории".

|

Анализ митохондриальной ДНК представителей трипольской культуры Украины показал ее генетическое происхождение по материнским линиям от неолитических земледельцев Анатолии с небольшой примесью охотников-собирателей верхнего палеолита. Популяция трипольской культуры из пещеры Вертеба генетически сходна с другими популяциями европейских земледельцев, но более всего – с популяциями культуры воронковидных кубков.

|

Анализ древней ДНК мезолита и неолита Балтики и Украины не выявил следов миграции земледельцев Анатолии, аналогичный найденным в неолите Центральной Европы. Авторы работы предполагают генетическую преемственность от мезолита к неолиту в обоих регионах. Они также нашли признаки внешнего влияния на генофонд позднего неолита, наиболее вероятно, это вклад миграции из причерноморских степей или из Северной Евразии. Определенно, неолит как в регионе Балтики, так и на Днепровских порогах (Украина) развивался иными темпами, чем в Центральной и Западной Европе, и не сопровождался такими масштабными генетическими изменениями.

|

Рассказ о генетико-антропологической экспедиции Медико-генетического научного центра и Института общей генетики РАН, проведенной в конце 2016 года в Тверскую область для исследования генофонда и создания антропологического портрета тверских карел и тверских русских.

|

Изучив митохондриальную ДНК из погребений энеолита и бронзового века в курганах Северного Причерноморья, генетики сделали вывод о генетической связи популяций степных культур с европейскими мезолитическими охотниками-собирателями.

|

9 января исполнился год со дня скоропостижной смерти смерти археолога и этнографа Владимира Александровича Кореняко, ведущего научного сотрудника Государственного музея искусства народов Востока, одного из авторов нашего сайта. С разрешения издательства перепечатываем его статью об этнонационализме, которая год назад была опубликована в журнале "Историческая экспертиза" (издательство "Нестор-история").

|

1 февраля на Биологическом факультете МГУ прошло Торжественное заседание, посвященное 125-летию со дня рождения Александра Сергеевича Серебровского, русского и советского генетика, члена-корр. АН СССР, академика ВАСХНИЛ, основателя кафедры генетики в Московском университете.

|

В совместной работе популяционных генетиков и генетических генеалогов удалось построить филогенетическое дерево гаплогруппы Q3, картографировать распределение ее ветвей, предположить место ее прародины и модель эволюции, начиная с верхнего палеолита. Авторы проследили путь ветвей гаплогруппы Q3 от Западной и Южной Азии до Европы и конкретно до популяции евреев ашкенази. Они считают, что этот удачный опыт послужит основой для дальнейшего сотрудничества академической и гражданской науки.

|

В конце ноября прошлого года в Москве прошла Всероссийская научная конференция «Пути эволюционной географии», посвященная памяти профессора Андрея Алексеевича Величко, создателя научной школы эволюционной географии и палеоклиматологии. Конференция носила междисциплинарный характер, многие доклады были посвящены исследованию географических факторов расселения человека по планете, его адаптации к различным природным условиям, влиянию этих условий на характер поселений и пути миграции древнего человека. Представляем краткий обзор некоторых из этих междисциплинарных докладов.

|

Публикуем статью Сергея Козлова о структуре генофонда Русского Севера, написанную по результатам анализа полногеномных аутосомных данных, собранных по научным и коммерческим выборкам.

|

В журнале Science Advances опубликованы результаты исследования геномов двух индивидов из восточноазиатской популяции эпохи неолита. Определено их генетическое сходство с ныне живущими популяциями. До сих пор исследования древней ДНК очень мало затрагивали регион Восточной Азии. Новые данные были получены при исследовании ДНК из останков двух женщин, найденных в пещере «Чертовы ворота» в Приморье, их возраст составляет около 7700 лет. Эти индивиды принадлежали к популяции охотников-рыболовов-собирателей, без каких-либо признаков производящего хозяйства, хотя было показано, что из волокон диких растений они изготавливали текстиль.

|

Обзор истории заселения всего мира по данным последних исследований современной и древней ДНК от одного из самых известных коллективов палеогенетиков под руководством Эске Виллерслева. Представлена картина миграций в глобальном масштабе, пути освоения континентов и схемы генетических потоков между человеком современного типа и древними видами человека.

|

Изучение Y-хромосомных портретов крупнейшей родоплеменной группы казахов в сопоставлении с данными традиционной генеалогии позволяет выдвинуть гипотезу, что их генофонд восходит к наследию народов индоиранской языковой семьи с последующим генетическим вкладом тюркоязычных и монголоязычных народов. Вероятно, основным родоначальником большинства современных аргынов был золотоордынский эмир Караходжа (XIV в.) или его ближайшие предки.

|

Путем анализа Y-хромосомных и аутосомных данных современного населения Юго-Западной Азии генетики проследили пути, по которым шло заселение этой территории после окончания Последней ледниковой эпохи. Они выделили три климатических убежища (рефугиума), которые стали источником миграций в регионе, и определили время расхождения ветвей Y-хромосомы в популяциях. Полученные результаты авторы обсуждают в связи с археологическими данными и работами по древней ДНК.

|

Генетики секвенировали четыре генома Yersinia pestis эпохи бронзового века. Их сравнение с другими древними и современными геномами этой бактерии привело к гипотезе, что чума в Европе появилась со степной миграцией ямной культуры, а затем вернулась обратно в Центральную Азию.

|

Исследование показало, что подавляющее большинство американских антропологов не считают расы биологической реальностью, не видят в расовой классификации генетической основы и не считают, что расу нужно учитывать при диагностике и лечении заболеваний. Сравнение показало, что антропологов, не признающих расы, в 2013 году стало радикально больше, чем 40 лет назад. Cтатья с результатами этого исследования опубликована в American Journal of Physical Anthropology.

|

Отзыв проф. Л.С.Клейна о книге Д.В.Панченко «Гомер, „Илиада”, Троя», вышедшей в издательстве «Европейский Дом».

|

В конце уходящего 2016 года попробуем подвести его итоги – вспомнить самые интересные достижения на перекрестке наук, изучающих историю народонаселения – археологии, антропологии, генетики, палеогеографии, лингвистики и др. Конечно, наш взгляд субъективен, поскольку мы смотрим через окно сайта «Генофонд.рф», ориентируясь на опубликованные на нем материалы. По той же причине в научных итогах мы вынужденно делаем крен в генетику. Будем рады если эта картина станет полнее с помощью комментариев от наших читателей.

|

Коллектив генетиков и историков изучил генофонды пяти родовых объединений (кланов) северо-восточных башкир. Преобладание в их Y-хромосомных «генетических портретах» одного варианта гаплогрупп указывает на единый генетический источник их происхождения – генофонд прото-клана. Выдвинута гипотеза, что формирование генофонда северо-восточных башкир связано с трансуральским путем миграций из Западной Сибири в Приуралье, хорошо известном кочевникам в эпоху раннего железного века и средневековья.

|

Перепечатываем статью О.П.Балановского, опубликованную татарским интернет-изданием "Бизнес-онлайн" - ответ критикам исследования генофондов татар.

|

Изучение Y-хромосомных генофондов сибирских татар выявило генетическое своеобразие каждого из пяти субэтносов. По степени различий между пятью популяциями сибирские татары лидируют среди изученных коллективом народов Сибири и Центральной Азии. Результаты позволяют говорить о разных путях происхождения генофондов сибирских татар (по данным об отцовских линиях): в каждом субэтносе проявляется свой субстрат (вклад древнего населения) и свой суперстрат (влияние последующих миграций).

|

Дискуссия, вызванная статьей о генофонде татар в "Вестнике МГУ", вылилась на страницы интернет-издания "Бизнес-онлайн". Публикуем письмо, отправленное д.б.н., профессором РАН О.П. Балановским 17 декабря 2016 года одному из участников этой дискуссии, д.и.н., специалисту по этногенезу татарского народа И.Л.Измайлову. Письмо, к сожалению, осталось без ответа.

|

Исследование Y-хромосомы туркменской популяции в Каракалпакстане (на территории Узбекистана) выявило сильное доминирование гаплогруппыQ, что, вероятно, объясняется их преобладающей принадлежностью к одному роду (йомуд). По генетическим расстояниям туркмены Каракалпакстана оказались близки к географически далеким от них туркменам Ирана и Афганистана и далеки от своих географических соседей – узбеков и каракалпаков.

|

Генофонды популяций с этнонимом «татары» трех регионов Евразии - крымские, поволжские и сибирские – исследованы путем анализа Y-хромосомы. Этнотерриториальные группы татар оказались генетически очень разнообразны. В генофонде поволжских татар преобладают генетические варианты, характерные для Приуралья и Северной Европы; в генофонде крымских татар преобладает вклад переднеазиатского и средиземноморского населения; популяции сибирских татар наиболее разнообразны: одни включают значительный сибирский генетический компонент, в других преобладают генетические линии из юго-западных регионов Евразии.

|

Популяционно-генетическую историю друзов британский генетик Эран Элхаик исследует методом GPS (geographic population structure). Критика специалистов в адрес предыдущих работ с использованием данного метода, вызывает вопросы и к данной работе.

|

Опубликовано на сайте Антропогенез.ру

|

В пределах 265 языковых семей исследователи показали корреляцию между лексикой разных языков и географическим положением. На примере 11 популяций из Африки, Азии и Австралии выявили корреляцию лексических расстояний между популяциями с фенотипическими расстояниями, самую высокую – по строению лицевой части черепа. Делается вывод о том, что лингвистические показатели можно использовать для реконструкции недавней истории популяций, но не глубокой истории.

|

Представляяем обзор некоторых докладов на прошедшей в Москве конференции «Эволюционный континуум рода Homo», посвященной 125-летию со дня рождения выдающегося русского антрополога Виктора Валериановича Бунака (1891–1979), иными словами, на Бунаковских чтениях.

|

Из-за чего случился бронзовый коллапс, как исчезла знаменитая майкопская культура, в чём заблуждаются сторонники «новой хронологии» и какие байки живут среди археологов, порталу АНТРОПОГЕНЕЗ.РУ рассказал Александр Скаков - кандидат исторических наук, научный сотрудник Отдела бронзового века Института археологии РАН.

|

В Москве завершила свою работу международная антропологическая конференция, посвященная 125-летию выдающегося русского антрополога Виктора Валериановича Бунака. Приводим краткий обзор ее итогов, опубликованный на сайте Центра палеоэтнологических исследований.

|

К сожалению, эхо от казанского интервью академика Валерия Александровича Тишкова (директора Института этнологии и антропологии РАН) не затихло, а рождает все новые недоразумения, которые отчасти уже объяснены на нашем сайте. Чтобы приостановить снежный ком, нам все же придется дать разъяснения неточностей, его породивших.

|

Статья американских и шведских исследователей (Goldberg et al.), опубликованная на сайте препринтов, вновь обращается к дискуссионной проблеме миграций в эпоху неолита и бронзового века. В работе исследуется вопрос о доле мужского и женского населения в составе мигрирующих групп, которые сформировали генофонд Центральной Европы. Авторы проверяют исходную гипотезу, что миграции из Анатолии в раннем неолите и миграции из понто-каспийских степей в течение позднего неолита и бронзового века были преимущественно мужскими.

|

Специалист по этногенезу тюркских народов Жаксылык Сабитов комментирует миф о финно-угорском происхождении татар, который без всяких на то оснований приписывается генетикам.

|

О.П.Балановский о том, как проходило обсуждение доклада А.В.Дыбо «Происхождение и родственные связи языков народов России» на Президиуме РАН.

|

Публикуем изложение доклада чл-корр. РАН Анны Владимировны Дыбо (Институт языкознания РАН), размещенное на сайте РАН.

|

Полное секвенирование геномов 83 австралийских аборигенов и 25 жителей Папуа Новая Гвинея позволило исследователям реконструировать историю заселения этой части света в пространстве и во времени. Они подтвердили, что предки австралийских аборигенов и папуасов Новой Гвинеи очень рано отделились от предков материковой Евразии. На ключевой вопрос о том, сколько раз человечество выходило из Африки – один или два, авторы отвечают с осторожностью. Большая часть их аргументов склоняет чашу весов к модели одного выхода, однако тот вариант, что их могло быть два, исследователи не отвергают.

|

Прочитав с высокой степенью надежности 379 геномов из 125 популяций со всего мира, исследователи уточнили картину современного генетического разнообразия и пути древних миграций, которые к нему привели. В частности, в геномах папуасов Новой Гвинеи они нашли небольшой вклад ранней миграционной волны из Африки, которая не оставила следов в геномах материковой Евразии.

|

Полное секвенирование 300 геномов из 142 популяций со всего мира дало возможность исследователям добавить важные фрагменты в мозаику геномного разнообразия населения планеты. Они пересчитали вклад неандертальцев и денисовцев в современный геном в глобальном масштабе, вычислили, как давно разошлись между собой разные народы, оценили степень гетерозиготности в разных регионах. Наконец, авторы уточнили источник генофонда жителей Австралии и Новой Гвинеи, показав, что они происходят от тех же популяций, что и жители остальной Евразии.

|

Приводим экспертное мнение Жаксылыка Сабитова (Евразийский Национальный Университет, Астана), специалиста по истории Золотой орды и этногенезу тюркских народов, по недавно опубликованной в журнале PLоS ONE статье .

|

В журнале PLOS Genetics опубликованы результаты широкогеномного (в пределах всего генома) исследования ассоциаций (GWAS) различных черт лица. У 3118 жителей США европейского происхождения авторы провели трехмерное измерение 20 лицевых признаков и анализ однонуклеотидного полиморфизма (около 1 млн SNP). Обнаружили достоверную связь полиморфных участков генома с шириной черепа, шириной расстояния между внутренними углами глаз, шириной носа, длиной крыльев носа и глубиной верхней части лица.

|

Коллектив генетиков и биоинформатиков опубликовал обзор истории изучения древней ДНК, основных трудностей в ее изучении и методов их преодоления. Авторы представили новейшие знания о путях миграций и распространения населения, полученные путем анализа древних геномов, и показали, какую революционную роль анализ палеоДНК сыграл в популяционной и эволюционной генетике, археологии, палеоэпидемиологии и многих других науках.

|

Проект по секвенированию более 60 тысяч экзомов (часть генома, кодирующая белки) в популяциях на разных континентах выявил гены, устойчивые к мутированию, показал, сколько носимых нами мутаций полностью блокируют синтез белка, а также значительно приблизил специалистов к пониманию природы редких заболеваний.

|

Российские генетики определили полную последовательность шести митохондриальных геномов древних людей, обитавших на территории Северного Кавказа на рубеже неолита и бронзы.

|

Сравнив фенотипические расстояния между 10 популяциями по показателям формы черепа и генетические расстояния по 3 345 SNP, исследователи нашли корреляции между ними. Они утверждают, что форма черепа в целом и форма височных костей может быть использована для реконструкции истории человеческих популяций.

|

Изучен генофонд популяции польско-литовских татар (липок), проживающих в Белоруссии. В их генофонде примерно две трети составляет западноевразийский компонент и одну треть – восточноевразийский. Очевидно, последний отражает влияние дальних миграций – степных кочевников Золотой Орды, поселившихся в Центральной и Восточной Европе.

|

Лингвисты из Кембриджского и Оксфордского университетов, разработали технологию, которая, как они утверждают, позволяет реконструировать звуки праиндоевропейского языка. Сообщение об этом опубликовано на сайте Кембриджского университета http://www.cam.ac.uk/research/features/time-travelling-to-the-mother-tongue.

|

Перепечатываем статью Павла Флегонтова и Алексея Касьяна, опубликованную в газете "Троицкий вариант", с опровержением гипотезы английского генетика Эрана Элхаика о хазарском происхождении евреев ашкеназов и славянской природе языка идиш. Эта популярная статья вышла параллельно с научной статьей с участием этих же авторов в журнале Genome Biology and Evolution.

|

15 июля в Еженедельной газете научного сообщества "Поиск" опубликовано интервью с О.П. Балановским. Подробности по ссылке:

|

Турсервис Momondo сделал генетические тесты и записал реакцию на их результаты. Видео получилось простым и понятным. А что думает об этом популяционная генетика?

|

В только что опубликованной статье была подробно изучена история распространения одной из самых широко встречающихся в Евразии Y-хромосомных гаплогрупп – N. По данным полного секвенирования Y-хромосомы было построено филогенетическое дерево и описано подразделение гаплогруппы на ветви и субветви. Оказалось, что большинство из них имеют точную географическую но не лингвистическую привязку (встречаются в популяциях различных языковых семей).

|

Новое исследование генетических корней евреев ашкеназов подтвердило смешанное европейско-ближневосточное происхождение популяции. В составе европейского предкового компонента наиболее существенный генетический поток ашкеназы получили из Южной Европы.

|

Опубликована единственная на настоящий момент работа, посвященная исследованию генофонда верхнедонских казаков. Для изучения генофонда казаков использован новый инструмент - программа Haplomatch, позволяющая производить сравнение целых массивов гаплотипов. Удалось проследить, что формирование генофонда казаков верхнего Дона шло преимущественно за счет мигрантов из восточно-славянских популяций (в частности с южно-, центрально - русских и украинцев). Также обнаружено небольшое генетическое влияние ногайцев, вероятно вызванное их вхождением в Войско Донское в составе «татарской прослойки». Сходства с народами Кавказа у донских казаков не обнаружено.

|

Публикуем перевод статьи Душана Борича и Эмануэлы Кристиани, в которой рассматриваются социальные связи между группами собирателей палеолита и мезолита в Южной Европе (на Балканах и в Италии). Социальные связи прослеживаются в том числе путем исследования и сопоставления технологий изготовления орудий и украшений.

|

Используя традиционные подходы и свой собственный новый метод, специалисты изучили происхождение коренных народов Сибири. Для популяций Южной Сибири, они реконструировали последовательность генетических потоков, которые смешивались в генофонде.

|

Анализ древней ДНК с Ближнего Востока показал, что большой вклад в генофонд первых ближневосточных земледельцев внесла древняя линия базальных евразийцев; что в пределах Ближнего Востока популяции земледельцев генетически различались по регионам, и между охотниками-собирателями и первыми земледельцами в каждом регионе имелась генетическая преемственность.

|