к.и.н. С.В. Назин

В 2015 г. на сайте Генофонд.рф была опубликована статья историка и писателя Игоря Павловича Коломийцева с изложением «гаремной» теории происхождения славян и их языка. Автор противопоставляет её концепции «рождения славян» Марка Борисовича Щукина. Принципиальные расхождения между ними состоят в следующем.

Согласно М. Б. Щукину: 1.Первыми носителями самоназвания «славяне» (склавины) и славянского языка были носители пражской археологической культуры; 2. Пражская культура (и, следовательно, славяне) появилась в Полесье, а затем в результате «демографического взрыва» распространилась по Центральной Европе и Балканам; 3. Славянский язык-сын окончательно обособился от балтского языка-отца (концепция В. Н. Топорова) в эпоху нашествия гуннов, взломавшего южного «стенку венедского котла» в верхнем Поднепровье.

Согласно И. П. Коломийцеву: 1. Пражская культура не имеет к склавинам никакого отношения, последним принадлежат памятники культуры Ипотешти-Киндешти; 2. Склавины были потомками местного населения Подунавья, этноним Σκλαβήνοι происходит от византийского слова σκλάβος означавшего «военнопленного раба», которое, в свою очередь, восходит к греческому глаголу σκυλάω (σκυλεύω) «обдирать, лупить, брать в качестве добычи»; 3. Славянский язык образовался в Аварском каганате и распространился в качестве lingua franca по всей его сфере влияния в Восточной и Центральной Европе.

Эпатажный и беллетристический стиль изложения, теория возникновения славянского языка из гаремного жаргона аварских наложниц, отрицание славянской этимологии этнонима «склавины» и многое другое вызвало категорическое отрицание построений И. П. Коломийцева. Тем не менее, беру на себя смелость утверждать, что «автохтонная» теория этого автора стоит гораздо ближе к истине чем «миграционная» теория М. Б. Щукина. Саму же «истину» я попытаюсь изложить в предлагаемой ниже статье.

Критика теории М. Б. Щукина.

Первое. В настоящее время понятие «славяне» обозначает совокупность народов, говорящих на славянских языках, но в VI в. оно было только обозначением вполне «конкретного» народа, который так и назывался “славяне”» (Гавритухин И. О. Происхождение славян – две разные проблемы – http://www.rus-obr.ru/idea/1148). Мог ли народ с таким именем возникнуть в Полесье? Конечно, нет! «Повесть временных лет» помещает в Полесье с прилегающими областями какие угодно славянские племена: дреговичей, древлян, радимичей, но только ни «конкретное» племя, которое называло бы себя «славянами». Собственно «славяне» (летописные словѣне) известны летописи только на Дунае да Ильмене. Надо думать, что если бы этнос «славян» (склавинов) появился в Полесье и вообще в зоне распространения ранних стадий Пражской культуры на правобережье Днепра, эта территория носила бы имя «Славянской земли» (землѧ Словѣньска) и племя «славян» (словѣнъ) проживало бы там вплоть до образования Руси. Но никаких летописных «славян» там нет и, очевидно, никогда и не было.

М. Б. Щукин помещает прародину готов в южную часть Скандинавского полуострова, в историческую «Готскую землю» (Гёталанд и о. Готланд), полностью доверяясь готской традиции, переданной Иорданом. Почему бы его последователям не применить тот же самый метод по отношению к славянам, то есть довериться славянской традиции, изложенной у Нестора, и поискать прародину конкретного народа «славян» на Среднем Дунае? Там, где лежала летописная землѧ Словѣньска, а сейчас – Словакия, Словения и Славония и живут «конкретные народы, которые так и называют себя “славянами”: словаки и словенцы.

Второе. Одним из «козырей» полесской теории был и остается аргумент Ростафиньского, согласно которому славяне образовались к востоку от ареала распространения бука, чье исконное славянское имя было перенесено на бузину, а имя бука было вторично заимствовано славянами у германцев. Однако пара слов: «славянская» бузина и «германский» бук, фонетически стоят в том же самом отношении, что и слова «молозиво» и «молоко» («молоки»). Последние тоже считались германизмами, но даже М. Фасмер вынужден был признать их исконно славянское происхождение в своём словаре ввиду полной невозможности обосновать необходимость заимствования таких слов из чужого языка. Следовательно, тот же самое следует применить и к слову «бук» – несмотря на «германский облик» с корневым К, оно скорее всего является таким славянским словом с неясной фонетикой как и «молоко» («молоки»).

Реальным указанием на «прародину славян» могут служить, скорее, названия пихты и ели. Утверждения Ю. Ростафиньского о том, что славяне не знали пихты (восточная граница её ареала совпадает с буковой), не соответствуют действительности. Все славяне (кроме восточных) называют европейскую пихту (abiesalba) исконным словом «ель, елка», в то время как ель (piceaabies) называют «смерекой» (что легко проверить по переводчику Googlec запросом на слова fir «пихта» и spruce «ель» и сопоставлением соответствующих статей Википедии на славянских языках).

Поскольку пихта не растет в Восточной Европе, поместить там прародину славян не представляется возможным. В противном случае мы получим совершенно невообразимую картину. Славяне, знающие на своей полесской прародине одну только ель (spruce) и называющие её, подобно балтам, «елью» распространившись в ареал произрастания пихты (abies, fir, Fichte) ни с того ни с сего «переносят» на незнакомое дерево название ели (picea, spruce, Tannt), а «родную» ель переименовывают в «смереку»!

В действительности все обстояло наоборот. Явившись в Восточною Европу, где растет только ель (spruce) и смешиваясь с балтами, которые называли это дерево «елью» (еgle), предки восточных славян утратили исконно славянское название ели «смерека» и стали назвать елку исконно славянским именем пихты «ель». Пихтовый аргумент означает, что Восточная Европа, включая Полесье, не может быть «родиной славян», поскольку они явным образом изначально жили в ареале произрастания пихты (а значит, и бука).

Третье. С лёгкой руки В. Н. Топорова непреложной истиной стало утверждение, что славянский язык-сын отделился от балтского (или балто-славянского) языка-отца примерно в то же время, когда имя славян впервые появилось в источниках (ок. 512 г.). Пусть будет так, и гуннское нашествие действительно произвело «кесарево сечение» балтской утробы в результате которого произошло «рождение славян» как отдельного от балтов народа. Но этого не может быть по вполне прозаической причине – гуннское нашествие разрушило не только предполагаемую «балто-славянскую» общность, но и вполне осязаемую Римскую империю, что привело к изоляции отдельных провинций и образованию отдельных романских языков. Следовательно, разница между отдельными славянскими и балтийскими языками должна быть не больше, чем разница между, скажем, французским и румынским.

Любому человеку, подобно автору этих слов владеющему каким-нибудь романским языком, например, итальянским, достаточно одного взгляда на румынский или португальский текст, чтобы узнать в нем «похожий» язык. То же самое касается отдельных славянских – русский человек может не понять содержания словенского или сербо-лужицкого текста, но тотчас обнаружит в нём огромное количество знакомых слов, словосочетаний и даже отдельных предложений. В случае с балтами понимание письменного текста отсутствует напрочь – для русского (славянского) глаза он представляется совершенной тарабарской грамотой. Сравните «Отче наш» на словенском и литовском:

| Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo, zgodi se tvoja volja, kakor v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes naš vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. |

Tėve Mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas tavo vardas, teateinie tàvo karalystė Teesie tàvo valià, Kaip danguje, taip ir žemėje. Kasdienes mūsų dúonos dúok mùms šiañdienir atlèisk mums mūsų kaltès, kaip ir mes atleidžiame sàvo kaltiniñkams. Ir neléisk mūsų gùndyti, Bet gelbėk mus nuo pikto. |

Поэтому утверждения лингвистов о чрезвычайной близости балтийского и славянского нужно воспринимать «исторически» – даже если эта близость действительно когда-то «была», то к эпохе Великого переселения народов она давно уже «сплыла», о чем свидетельствует катастрофическая разница между балтийской и славянской речью. Появление славянского из балтийского в гуннское время представляется невероятным анохронизмом.

Таким образом, ни одно из важнейших положений теории Марка Борисовича Щукина не выдерживает проверки фактами. Ни славяне как язык, ни славяне как этнос, обладающий соответствующим самосознанием, выраженным в самоназвании словѣне, не могли «родиться» в «белом пятне археологической трудноуловимости» на территории современного Полесья.

Критика теории И. П. Коломийцева.

Первое. По мнению И. П. Коломийцева, византийский этноним «склавины» (Σκλαβήνοι), племенное самоназвание *slověne / словѣне и современное «ученое» понятие «славяне» (анг. the Slavs, фр. les Slaves, нем. die Slawen и пр.) не имеют к друг другу никакого отношения. Начнём с главного: происхождение термина sclavus «раб» давно и исчерпывающим образом изучено в романистике (Verlinden Ch. L’origine de sclavus = esclave // Archivium Latinitatis МediiAevii, 1943, T. XVI. P. 97 – 128; Morris J. Sclavus and serfs // The Modern Quartery Journal, 1948, T. 3, №3, P. 42 – 62).

«В средиземноморской Франциираба звали servus очень долго, правда это означало раба восточного происхождения – captivus или sarracenus, cлово esclavus, распространение которого в Германии и Северной Франции позволило уже в X в. разграничить понятия «раб» и «лично зависимый» в Средиземноморье появилось только в XIII в., причём нотарии его долго не жаловали, так что в обиход оно вошло лишь в XIV в., а кое где ещё позже» (Филиппов И. С. От раба к работнику: история слова mancipium и имени mancip в Средние века // Именослов. История языка, история культуры: Труды Центра славяно-германских исследований. Т. 1. СПб., 2010, С. 64).

Иными словами, новогреческое σκλάβος «раб» представляет собой позднее заимствование из латинского sclavus «раб» времен господства латинян в Византии XIII – XIVвв.. Последнее, в свою очередь, восходит к самоназванию славян *slověne / словѣне и означало сначала славянского раба, а затем просто раба (военнопленного или купленного). Несмотря на попытки возродить противоположную точку зрения (Georg Korth. Zu rEtymologiedes Wortes ‘Slavus’ (Sklave) // Glotta. № 48. Göttingen, 1970, S. 145 –153) вопрос о «рабской» этимологии слова Σκλαβήνοι можно считать закрытым раз и навсегда, что бы не думал по этому поводу И. П. Коломийцев.

Эволюция слова «славяне» в русском также предельно ясна. Славянское самоназвание *slověne / словѣне, которое через латинское sclavus «славянин, (славянский) раб» дало «живое» французское esclave «раб» и «ученый» (и действительно относительно молодой) термин les Slaves «славяне». Засилье французской речи в XIX в. среди образованной части русского общества привело к тому, что «западное» написание «славяне» вытеснило исконное (церковное) «словене», подобно тому как «турецкое» слово «черкес» (Çerkez) вытеснило исконно-русское «черкас», которое означало не столько черкесов (адыгов), а тех, кого сейчас принято называть «украинцами». Вполне возможно, что написание «славяне» вместо «словене» было закреплено «акающей» нормой произношения, принятой в литературном русском языке.Таким образом, вопреки И. П. Коломийцеву, Σκλαβήνοι, словѣне, славяне сутьварианты одного и того же праславянского слова которое слависты условно транскрибируют как *slověne.

Второе (и самое главное). Общеславянский (поздний праславянский) язык, непосредственный предок современных славянских языков, действительно является «креолизированным» (смешанным) языком. Однако картина этого смешения очень далека от представлений как И. П. Коломийцева (славянский – смесь балтского и «аварского»), так и М. Б. Щукина (славянский – смесь балтского и «бастарнского»). Поздний праславянский язык обладает двумя фундаментальными признаками: восходящей звучностью и слоговым сингармонизмом. В более ранних работах то же самое выражалось более конкретными понятиями закона открытого слога и йотации / палатализации (см. статью «Славянские языки» в 3-м издании Большой советской энциклопедии). Иными словами: 1. В позднем праславянском все слоги оканчивались на гласный (пережитком этого было на писание Ъ в конце слов вплоть до 1918 г.); 2. Происходили смягчения (палатализации) заднеязычных Г, К, Х в Ж (З), Ч (Ц), Ш (С).

Эти два явления кладут непреодолимый рубеж между славянскими и балтийскими языками. В последних закон открытого слога не действует вообще: Vilnius «Вильнюс» – Вильна, а палатализация есть только в латышском, да и там она возникла, скорее всего, под влиянием (древне)русского языка.

Единственным языком Старого света, где происходили точно такие же явления как исчезновение закрытых слогов и йотация / палатализация, был реконструируемый общероманский (протороманский язык). Романские имена и фамилии, неизменно оканчивающиеся на гласный, а также чередования наподобие лат. Caesar «кэсар» и итал. Сesare «чезаре», лат. Julia «Юлия»– итал. Giuletta «Джульетта» и пр., являются общеизвестными иллюстрациями этих явлений. Очевидно, что такой языковой сдвиг в протороманском и праславянском не мог произойти независимо, а общеисторические соображения исключают последний как источник этих изменений.

Иными словами – поздний славянский язык это креолизированный под влиянием романского диалект раннепраславянского языка. Под раннепраславянским подразумеваем то состояние праславянского, когда он вместе с балтийскими и арийским языками (их объединяют сатемная палатализация и закон Педерсена / правило RUKI) уже отделился от индоевропейского, но еще не стал славянским в современном смысле этого слова. Если угодно, это раннепраславянское языковое состояние можно считать «балто-славянским».

Где и когда праславянский язык пережил «исковеркавшее» его до неузнаваемости романское влияние? Естественно, такие изменения не могли быть вызваны пограничными контактами – язык германцев, взаимодействовавших с римлянами с I в. до н. э. не знает ни действия закона открытого слога, ни палатализаций (ср. лат. Моgontiacum / роман. *Mogonciaco>Mainz, лат. Сaesar>Kaiser). Эта преобразования могли происходить только на римской территории в условиях смешения и взаимной ассимиляции праславянского и протороманского (римского) населения.

Может эти процессы протекали в условиях византийско-славянского противостояния на Дунае и колонизации Балкан в VI – VII вв.? На это можно ответить отрицательно. Есть два общеславянских заимствования из романского (вульгарной латыни): кобыла (*kobyla)и голубь (*golǫbь), восходящие в конечном счете к классическим caballusи сolumbus. Беда состоит в том, что слово сolumbus полностью исчезло из романской речи, вероятно в связи с принятием христианства, поскольку оказалось неразрывно связано с образом Святого Духа. Романцы стали называть голубей либо «горлицами» (исп. paloma и пр.), либо «пташками» (итал. piccione, фр. «пижон» и пр.), а соlombo превратилось в книжное слово (наподобие русского «око») в живой речи практически не употребляющееся. Славяне, вторгнувшиеся на Балканы в VI – VII в., не могли заимствовать слово «голубь» у предков румын, поскольку те его просто не знали: румыны и албанцы называют голубя словами porumbel и pёllumb (ром. *palumba, лат. palumbus). Иными словами, слово «голубь» было заимствовано славянами в дохристианское время, не позднее IV в.

То же самое можно сказать о слове «кобыла». Оно восходит к романскому диалектизму *сăbūla (из лат. сăbăllus). Дело в том, что в VI – VII вв. звук В в романском уже превратился в V, и славянское слово, заимствованное в эту эпоху, выглядело бы в славянском как «ковыла». Кроме того, слово кобыла не могло быть заимствовано из румынского языка в котором слово сal «конь» образовалось стяжением романского *сabal- >*сa(v)al> *caal>cal (сравните также албан. kali «конь») и которое отразилось быв славянском как «кобола» или даже «ковола».

В романской семье языков есть только один язык, в котором произошёл уникальный переход а>u. Это далматинский язык, в котором латинское caballus превратилось в сavul (caput в cup «голова», stare в stur «ставить» и пр.). Очевидно, что славянское заимствование могло произойти только из романского диалекта, близкого далматинскому, и не позднее перехода латинского В в романское V. Из этого следует сделать вывод, который многим может показаться неожиданным. «Креолизация» раннепраславянского языка под влиянием романского и превращение его в позднепраславянский язык с открытыми слогами и явлениями йотации / палатализации происходили на территории римской провинции Паннонии (романское население которой говорило на диалекте близком далматинскому) и не позднее IV – V в. н. э.

В связи с этим хотелось бы кратко коснуться соотношения понятий латинский и романский. В современной науке принято считать, что превращение латыни из языка «италийского» типа (синтетического, с различением гласных по долготе – краткости, с закрытыми слогами) в язык «романского» типа (аналитический, с различением гласных по открытости – закрытости, с открытыми слогами) началось после распада Римской империи. Этой позиции придерживаются филологи-классики («латинисты»). Ей противостоит другая точка зрения, согласно которой классическая латынь стала мертвым языком уже в первые века н. э., а в реальной жизни население империи говорило на sermobarbaris / vulgaris–греко-римском пиджине рабов и вольноотпущенников (смотрите работы отечественного романиста А. Б. Черняка) из которого произошли современные романские языки. Aвтор придерживается второй точки зрения.

Так кто же такие славяне?

Хотелось бы сразу оговориться, что в дальнейшем речь пойдёт о «конкретном народе, который так и называл себя “славянами”», то есть о предках склавинов (а не антов или общих предках склавинов и антов). В науке почти общепринято противопоставлять «словущих» славян и «немых» немцев – последним именем предки славян якобы называли своих иноязычных соседей, преимущественно германских. Поспешим разочаровать читателя. Этноним «немец» не может иметь к славянскому слову «немой» никакого отношения. Такое объяснения выглядит естественно только для носителей тех славянских языков, где произошла стабилизация ударения на определенном слоге или сдвиг его к началу слова, то есть для всех языков кроме русского

Любому человеку, для которого сохранивший почти без изменения плавающее праславянское ударение русский язык является родным, интуитивно понятно, что существительное обозначающее «немого человека» звучало бы по-русски как «немéц» с ударением на суффиксе. Немой «нéмец» звучит для русского (и праславянского) уха так же дико как слепой «слéпец» или хромой «хрóмец». Непонятно также, почему для названия чужого народа, которые обычно заимствуются, ищут славянскую этимологию в то время как известно германское племя неметов с одной стороны и кельтское понятие (ирландское nemed) обозначавшее простого свободного полноправного члена племени, допущенного к друидическому богослужению в священной роще («неметоне»).

Самые ранние упоминания слова «немец» у Константина Багрянородного и арабских писателей X в., отражающее актуальное славянское употребление этнонима, касаются либо бавар, либо какого-то германского «племени», в обоих случаях отличного от саксов. Средневековые венгры, заимствовавшие центральноевропейскую этнонимию от славян, также строго отличали «немца» от «сакса». Противопоставление славян и немцев, актуальное в XIX в., было экстраполировано славянскими писателями того времени в глубокую древность. В реальности этноним «немцы», означал только германское население Верхнего Подунавья, прежде всего, бавар, и первоначально был, скорее всего, древнейшим славянским названием кельтов, в то время как древнейшим славянским обозначением германцев, скорее всего, было слово «чудь» (герм. *tiuda«тевтон»).

Имя славян как «говорящих (по-своему)» типологически вписывается совсем в другой этнонимический ряд. Речь идет о самоназваниях албанцев, басков и немцев: shqiptar(ёt), euskaldunak и deutsch. Все три слова означают людей, говорящих на своем языке. Наиболее ясно обстоит дело с происхождением самоназвания немцев. Это слово возникло из противопоставления латыни (римского) языка «народному» (*tiudisk) языку германского населения в пределах франкской империи и означало людей, не говорящих на романском. Языковое противопоставление linguaRomana и Teudiscalingua в «Страсбургских клятвах» с течением времени превратилось в этническое противопоставление романцев и германцев (Welsch – Deutsch, Romanus – Teuthonus). Иными словами, понятие deutsch возникло как самоназвание нероманского населения Франкской империи.

То же самое следует сказать об албанцах и басках. Оба народа представляют собой осколки автохтонного населения Балканского и Иберийского полуостровов, чудом сохранившего собственную речь (алб. shqip «понимать из латинского excipere «понять, сватить», откуда также албанское название орла shqiponja, буквально «хват»; баскское Euskara «понятная речь, родной язык») в условиях романского окружения. Очевидно, что эти самоназвания, хоть и зафиксированные только в XVI в., появились в римскую эпоху, когда для коренного населения обоих полуостровов актуальным было противопоставление навязывавшим имперский язык «римлянам».

Принимая во внимание сильнейшее воздействие романского на праславянский, которое могло происходить только в границах и в эпоху римской империи, то есть до Великого переселения народов, выдвигаем следующую гипотезу происхождения самоназвания *slověne. Это было самоназвание автохтонного нероманизированного населения римских провинций на Среднем Дунае. Речь идёт в первую очередь о паннонцах, которые говорили на своем языке (Pannonicalingua), отличном от кельтского и германского (Тацит. Германия, 43). Этот язык был в ходу ещё в конце IVв. – император Валентиниан I, Pannoniusdegener «паннонский выродок», в 374 г. в целях конфиденциальности допрашивал погрязшего в злоупотреблениях префекта Паннонии не на латыни,а на genuinussermo, то есть своем (а также и префекта) «родном языке» (Аммиан Марцеллин,XXVI. 7. 16).

Очевидно, что спустя семь десятилетий на том же самом языке, продолжала разговаривала масса покорённого гуннами и готами коренного населения Паннонии, «смешанных скифов», которые, по утверждению Приска Панийского, «сверх собственного варварского языка [Pannonicalingua, genuinussermo – С. Н.] ревностно стремятся [овладеть языками] или гуннов, или готов, или даже авсониев. Но никто из них не говорит свободно по-гречески, кроме пленников, которых угнали из Фракии или с иллирийского побережья». Славянский характер этого языка, о котором можно судить по сохранившимся к Приска и Иордана «туземным» словам μέδος «мёд», κάμον «ком(ина)» (вид пива из проса, народный напиток паннонцев, слово отмечено уже в III в. н. э.), strava «страва» (погребальное пиршество), Тisia «Тиса» (славянское искажение античного названия реки Pa(r)thissus), не вызывает сомнений ни у одного исследователя, за исключением записных скептиков-«славяноведов».

Очевидно, что местное нероманизированное население, говорившее на «народном языке» (sermovulgaris) и в той или иной степени владевшее латынью, отлично понимало смысл слова sermo «устная речь». Славянское слово «слово» (*slovo) является точным эквивалентом этого термина («Слово о полку Игореве»). Скорее всего, и сам этноним *slověne был праславянской калькой какого-то разговорного латинского слова, обозначавшего людей, использующих собственное sermo – какого-нибудь *sermons или *sermiani. Об этом говорит сам облик слова*slověne: вместо «нормального» славянского сочетания: поляне – польский, древляне – деревский, мы имеем «ненормальное»: славяне – славянский, стоящее в ряду с такими явными заимствованиями как армяне – армянский и крестьяне «христиане» – крестьянский.

Наша гипотеза подтверждается и славянской традицией «Повести временных лет» согласно которой славянская история начинается с нашествия «волохов», то есть некоего романоязычного этноса, в данном случае, несомненно, римлян, а противостояние славяне – волохи проходит через повествование красной нитью.

И последнее – о роли Аварского каганата в распространении славянского. Я поддерживаю мысль, что ѩзыкъ словѣньскъ был lingua franca этого государства, и его распространение связано с распространением аварской сферы влияния. Отличие моей позиции от взглядов И. П. Коломийцева(а также Ф. Курты, О. Прицака и Х. Ланта) состоит в том, что речь идет не о принятии славянского языка неславянским населением, а о принятии престижного славянского наречия носителями периферийных славянских же диалектов. Ѩзыкъ словѣньскъ это не славянский язык в современном понимании этого слова, а племенной диалект дунайских «славян» (словѣнъ) – престижное славянское наречие, вытеснившее или причесавшее под одну гребёнку архаические племенные диалекты полян, древлян, ляхов и прочих «неславянских» славян и лёгшее в основу общеславянского койнэ VIII – IXвв.

Свидетельства генетиков

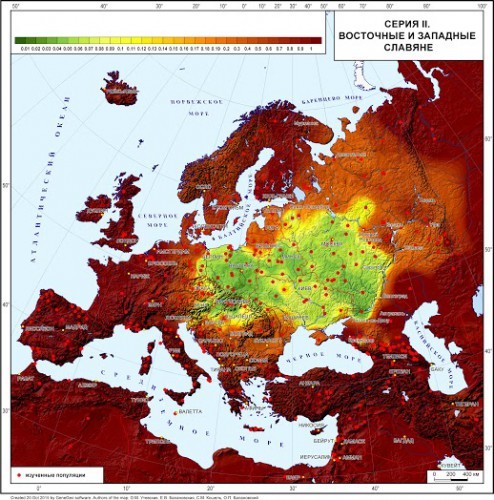

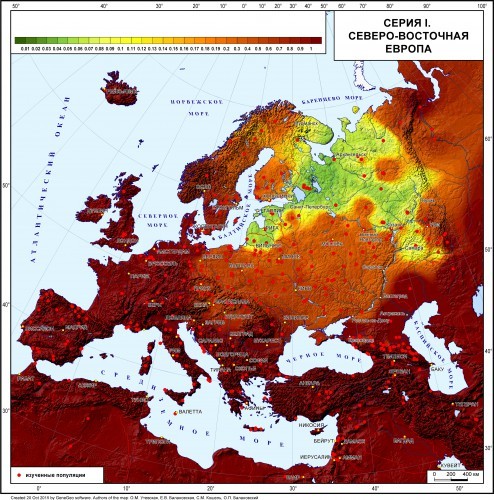

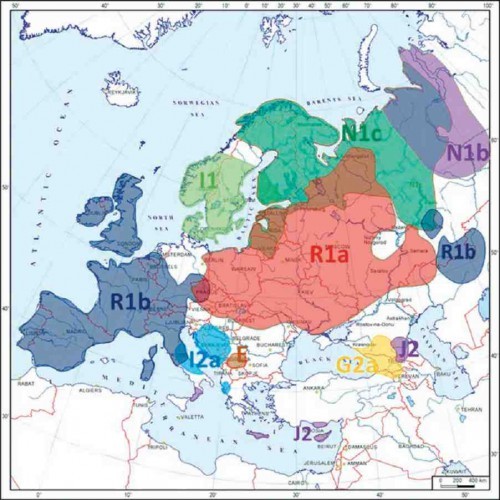

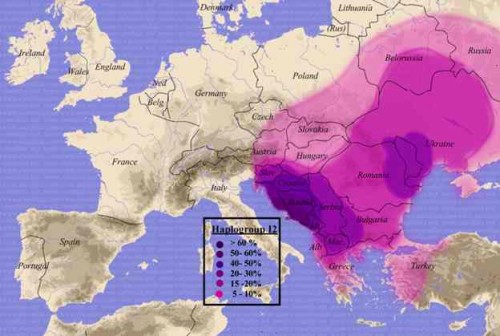

Проиллюстрируем сделанные нами выводы генетическими картами О. П. Балановского, опубликованными в монографии «Генофонд Европы» (2015г.). Сравнивая карты №1 и № 2, мы видим, что «славяне» и «балты» принадлежат разным по генезису общностям, при этом «балты» входят в одну генетическую общность с «финнами» и «северными русскими». Обратившись к карте № 3, мы видим суть различия: балтов, финнов и северных русских объединяет сочетание гаплогрупп R1aи N1c. С другой стороны, обратясь к картам №1, 3, 4, мы увидим, что для «славян» в отличие от «балтов» характерно сочетание гаплогрупп R1a и I2a.

Гаплогруппа R1a, общая для славян, балтов и арийцев, была генетической основой древнейшей раннепраславянской («балто-славянской») популяции.

Примесь гаплогруппы I2a, резко отделяющая «славян» от «балтов», связана с генетическим влиянием Паннонии и Западных Балкан, эта та самая генетическая примесь, отделяющая собственно «славян» (склавинов) от славян вообще (венетов / антов). Распространение этой примеси («иллириской»? «влашской»?) отражает генетическое влияние дунайских словѣн – генетически смешанного (R1a + I2a) провинциального римского населения, носителя престижной «славянской» linguafranca Аварского каганата на периферийные «несмешанные» славянские племена носителей гаплогруппы R1aс «неславянским» («польским», «деревским», «лядским» и пр.) самосознанием. В результате образовалась позднепраславянская общность: в целом та же R1a, но «очерченная» количественно меньшим, но качественно определяющим её специфику генетическим влиянием I2a.

Послесловие

В заключение хочется сказать несколько слов в поддержку г-на Коломийцева. Игорь Павлович не «фрик», не «дилетант» и тем более не сознательный мистификатор. Это добросовестный историк, переработавший и систематизировавший, пусть и в беллетристической и эпатажной форме, огромный материал. Подборка карт по славянской истории в его сочинениях является, на мой взгляд, лучшей тематической коллекцией, доступной исследователям раннего славянства. Сделанные им выводы о невозможности отождествления этнических «славян» с пражской культурой, об автохтонном происхождение склавинов и роли Аварского каганата в распространении славянского языка и самосознания находят полное подтверждение фактами. Ахиллесовой пятой И. П. Коломийцева (и других историков и археологов) является отсутствие серьезной лингвистической подготовки, что помешало ему сделать правильные вводы и привело к тому, что блестящий критический анализ источников и историографии увенчался совершенно неубедительным синтезом в виде «гаремной теории» происхождения славянского языка.

Приложения:

Карта 1. «Славянская» генетическая общность по гаплогруппам Y-хромосомы

Карта обобщенного генетического ландшафта восточных и западных славян по гаплогруппам Y-хромосомы. (Построена как средняя по девяти картам генетических расстояний: от белорусов, белорусов Полесья, кашубов, поляков, русских «южных», словаков, сорбов, украинцев, чехов) (Балановский О. П. Генофонд Европы, С.177, Рис. 5. 21). Примечание: зоны генетического сходства на карте обозначены зелеными и желто-зелеными тонами; коричневым цветом обозначены зоны, генетически далекие от восточных и западных славян.

Карта 2. «Балто-финская» генетическая общность по гаплогруппам Y-хромосомы

Карта обобщенного генетического ландшафта Северо-Восточной Европы по гаплогруппам Y-хромосомы. (Усредненная карта генетических расстояний от вепсов и карел, коми ижемских, коми прилузских, латышей, литовцев, русских северных популяций, финнов, эстонцев) (по Балановскому О. П. Генофонд Европы, С. 168, Рис. 5.10). Примечание: цвета обозначают то же, что и на предыдущей карте.

Карта 3. Структура генофонда Европы по Y-хромосоме (по: Балановский О. П. Генофонд Европы. С. 107, Рис. 2.37)

Карта 4. Распространение гаплогруппы I2 (http://tatur.su/wp-content/uploads/2012/05/HaplogroupI2.png)

О славяно-балтской топонимике (небольшой обзор): «Еще известный лингвист Ф.П. Филин, приводя позицию самого В. Топорова и возражая Т. Лер-Сплавинскому, писал о топонимах Верхнего Поднепровья следующее: Вообще нужно заметить, что чем дальше в глубь времен, тем труднее установить языковую принадлежность топонимов. Если неизвестно или весьма гадательно значение апеллятивов, лежащих в основе топонимов, если очень условна трактовка их фонетических и морфологических особенностей, то это и означает, что языковая отнесенность топонимов не установлена. Положение особенно осложняется тогда, когда в топонимике отложились древнейшие названия генетически родственных языков, в интересующем нас случае языков славянских и балтийских. В. Н. Топоров, на наблюдения которого ссылается Т. Лер-Сплавинский, пишет, что близость древних славянской и балтийской фонологических систем, «как и тот факт, что огромная часть балтийского и славянского корнеслова совпадают, значительно затрудняет выяснение всех следов балтийской топонимики на русских территориях и препятствует во многих случаях установлению сколько-нибудь твердых критериев для различения балтийских и славянских названий»[28]. (c) Ф. П. Филин (Москва). Некоторые проблемы славянского этно- и глоттогенеза., Вопросы языкознания, 1967 (3) [под ref. ’28’ ссылка дана на работу В. Н. Топорова «О балтийских следах в топонимике русских территорий» // Lietuvių kalbotyros klausimai – 1959. – № 2.] А не имеем ли мы ситуацию, когда очень многие или даже возможно абсолютно все топонимы, определяемые в качестве балто-славянских, могут быть также определны в качестве славянских? На самом деле скорее всего — да. Мне уже приходилось цитировать работу 2005-ого года исследователя Новгородской топономии В. Л. Васильева, но тогда его цитата была не совсем сочной, скажем так: Из совокупности работ, так или иначе освещающих географические названия Новгородской земли, обрисовывается сложная картина региональной топонимии, которая включает языковые напластования различных эпох и народов. В новгородской топонимии прослеживаются географические имена по происхождению: 1) древнефинские, оставленные по преимуществу прибалтийскими финнами, отчасти, возможно, и саамами; не исключено присутствие и более архаического слоя названий, имеющих обобщенные финно-угорские (уральские) языковые соответствия на весьма широких территориях; 2) «древнеевропейские», по терминологии немецкого исследователя Х.Краэ, а точнее говоря, древнеиндоевропейские, находящие соответствия в разных регионах Европы, но определяемые без конкретизации по отдельным индоевропейским языкам; 3) древнебалтийские, как выяснилось, весьма здесь многочисленные, оставленные языковыми предками литовцев, латышей, пруссов и др.; 4) архаические славянские (позднепраславянские, древнерусские), обладающие своими специфическими чертами, но иногда с трудом дифференцируемые от древнебалтийских; 5) старорусские и русские, наиболее многочисленные, образующие преимущественно ойконимический фон. (c) Архаическая топонимия Новгородской земли: (Древнеславянские деантропонимные образования) А вот такое его мнение уже от 2007-ого года: Славянские и тем более русские названия в подавляющем большинстве либо совершенно прозрачны, либо атрибутируются вполне надежно, поскольку часто повторяются в разных регионах Славии и объясняются на славянском апеллятивном материале. Тем не менее обнаруживаются случаи, когда трудно или невозможно отделить балтийские названия от славянских, в первую очередь от ранних, архаических, непродуктивных. Эта ситуация обусловлена значительной близостью славянского и балтийского языков в I тыс. н.э. … Вообще говоря, всесторонний анализ плохо дифференцируемых («балто-славянских») названий, которые вполне допускают балтийские трактовки, часто открывает новые возможности более убедительного объяснения их как раннеславянских топонимических архаизмов. (c) В.Л.Васильев., Древнебалтийская топонимия в регионе новгородской земли. «Новгород и Новгородская Земля. История и археология». Материалы научной конференции, Выпуск 21, Ответственный редактор — академик В.Л. Янин, Редколлегия: член-корреспондент РАН Е.Н. Носов, доктор исторических наук А.С. Хорошев Итак, мы видим, что балто-славянская топономика вполне может рассматриватся, как просто архаичная славянская. Славянский в н.э. не был гомогенным языком, в нем было множество диалектов, в том числе поздне-праславянских (архаичных). Это подтверждается и Журавлевым в его статье «К проблеме балто-славянских языковых отношений», о коротой я писал выше.Конечно могут быть и чисто балтские топонимы на обсуждаемых территориях, но, например, и сам Топоров отмечал наличие существенного ряда прусских топонимов в Германии, которые связаны с отдельными миграциями в н.э., см.: [В.Н. Топоров «Новые работы о следах пребывания пруссов к западу от Вислы», Балто-славянские исследования, 1982-1983].И в тоже время, как верно отметили профессиональные топонимисты Трубачеву: «Многие топонимы балтийского происхождения могли быть усвоены славянами, а затем перенесены ими уже как собственные на территорию, где балтийских языков не было», см.: [В. А. Никонов, Ε. М. Поспелов. [Рец. на кн.:] В. Н. Топоров, О. Н. Трубачев. Лингвистический анализ гидронимов Верхнего Поднепровья // Изв. АН СССР. Серия географическая. 1963. No 6., в книге Трубачев О. Н., Труды по этимологии: Слово. История. Культура. Т. 4].Более того, в 2012 Васильев сделал свой очередной рывок в славянскую сторону. Сравните эту цитату с предыдущей из его статьи: Что касается славяно-балтийских топонимических связей, то обнаруживается большое количество фактов, преимущественно гидронимических, неявно дифференцируемых или не дифференцируемых вовсе по этноязыковой принадлежности. Зачастую трудно или невозможно отделить названия балтийского происхождения от славянских, в первую очередь от архаических, непродуктивных. Эта ситуация обусловлена значительной близостью славянского и балтийского языков в I тыс. н.э. (с) Васильев В. Л. Славянские топонимические древности Новгородской земли. — М. : Рукописные памятники Древней Руси, 2012. В то же время масса исконнославянской лексики древнего происхождения обозначает реалии, характерные для лесистой местности умеренного климата. Таковы названия особенностей ландшафта — озеро, пруд («быстрое течение в реке», к *pręd- «прыгать; скакать, прядать»), болото, багно, болонье, бор, лес, пуща, дуброва, бор, луг и многие другие; названия деревьев — дуб, береза, липа, осина, ясень, клен, орех, ольха, ива, рябина, верба, сосна, ель и т. д.; названия диких животных, птиц и пресноводных рыб — медведь, волк, лиса, заяц, рысь, лось, олень, тур, зубр, вепрь, соболь, куница, ласка, горностай, гусь, утка, лебедь, голубь, стриж, ворон, ворона, соловей, скворец, дятел, сом, окунь, язь, линь, елец, лещ, щука и т. д. Любопытны наблюдения К. Мошинского, согласно которым названия деревьев, специфичных для Западной и Центральной Европы, в славянских языках являются заимствованными (бук, явор, модрев «западноевропейская лиственница», тис и др.) [4]. Таким образом, по предварительным данным праславянской лексикологии, праславяне занимали (по крайней мере, во второй половине I тысячелетия до н. э. — в начале н. э.) лесистые земли умеренного климата, обильные реками, озерами и болотами и в то же время не включавшие в свой состав степи, горы и приморские области. (с) Ф.П. Филин К проблеме происхождения славянских языков, Вопросы языкознания. — м., 1972. — № 5. Однако буковый аргумент часто пытались отрицать. Как показывает Д. А. Мачинский, это невозможно: Наивны и тенденциозны попытки некоторых учёных поставить под сомнение значение «буковой границы» на основании того, что в древности ареалы различных деревьев, названия коих были заимствованы славянами западнее Зап. Буга у германцев и иных этносов, могли быть иными, чем в современности. При этом даются ссылки исключительно на работы лингвистов, в той или иной мере выражавших сомнения в стабильности «буковой границы», при отсутствии ссылок на современные работы палеоботаников и палеоклиматологов (Popowska-Taborska 1991: 107). Ещё безапелляционнее высказывается С. Е. Рассадин (2005: 5), утверждая, что восточная граница бука «в древности… была иной, достигая лишь Эльбы» и ссылаясь лишь на работу лингвиста С. Б. Бернштейна (которая в тексте, видимо — для того, чтобы приблизить её к современности, датирована 1993 годом, а в списке литературы — 1961 годом, что и соответствует действительности). Сам С. Б. Бернштейн, опираясь на ныне устаревшие анализы пыльцы растений в торфе, также не даёт никакой ссылки. (c) О прародине славян в I–V вв. и об этносоциуме русь/rōs в IX в. [см.: http://nestorbook.ru/uCat/field_files/5/10/706/IstokislavyanstvaiRusi.pdf / копия] И он же отмечает новые аргументы: Из новых аргументов, вводимых в научный оборот и уточняющих местоположение славянской прародины, наибольшее значение имеют работы В. Т. Коломиец (1978; 1983), установившей, что праславянские названия пресноводных рыб, общие для всех или почти всех славянских языков, указывают на довольно ограниченную территорию, где эта номенклатура могла сформироваться — на запад от Днепра и Березины и на север от Припяти, т. е. в бассейне Немана и Зап. Двины. (c) О прародине славян в I–V вв. и об этносоциуме русь/rōs в IX в. [см.: http://nestorbook.ru/uCat/field_files/5/10/706/IstokislavyanstvaiRusi.pdf / копия] https://vedmaksunja.livejournal.com/127202.html P. S. Замечу, что и мои выводы, которые здесь пытались критиковать или оспаривать (впрочем, бездоказательно и абсолютно безуспешно ) здесь полностью совпадают с мнением таких известных топонимистов как В. А. Никонов и Ε. М. Поспелов. И это естественно — они базируется на очевидном, массовом и конкретном материале. И их развитие привело в рамках развиваемой модели славянской прародины привело к закономерному предсказанию, а затем и обнаружению мной феномена переноса балтской топонимики и форманта -ИЧИ, а также соответствующих субкладов балтских гаплотипов в Центральную Европу и на Балканы.

) здесь полностью совпадают с мнением таких известных топонимистов как В. А. Никонов и Ε. М. Поспелов. И это естественно — они базируется на очевидном, массовом и конкретном материале. И их развитие привело в рамках развиваемой модели славянской прародины привело к закономерному предсказанию, а затем и обнаружению мной феномена переноса балтской топонимики и форманта -ИЧИ, а также соответствующих субкладов балтских гаплотипов в Центральную Европу и на Балканы.

Если верить лингвистам (википедия — «Праславянский язык»):

«Данные лексики говорят о том, что праславяне не жили на берегу моря, поскольку в праславянском практически отсутствует терминология, связанная с мореплаванием, кораблестроением, морским рыболовством и морской торговлей. Праславяне также не могли жить на территории Янтарного пути, поскольку слово «янтарь» во всех славянских языках является заимствованием (из литовского, немецкого или турецкого)».

Как известно, основной янтарный путь пролегал по Рейну, Одеру, Висле и Дунаю – т.е. по землям нынешней Польши, Чехии, западной части Словакии и Венгрии, а далее через Словению. Отсюда следует, что прародиной славян не может быть ни междуречье Одера и Вислы, ни Паннония, ни территория на Нижнем Дунае (слишком близко море). Тогда остаются только Припять и Приднепровье.

Есть ещё один вариант: гунны увлекли за собой из Северного Причерноморья степных «скифов», которые затем расселились по землям Восточной Европы и во взаимодействии с другими племенами создали и народ, названный славянами, и язык. Не зря же Блок писал: «Да, скифы — мы! Да, азиаты — мы, С раскосыми и жадными очами!».

Из комментария С. Дестуниса к трудам Приска Панийского: «Т. е. вскоре (Гунны) перешли через то великое болото (т. е. перешли с восточного берега Азовского моря на западный, как это видно изо всей главы), и там, словно вихорь, увлекли за собою сидевших при этом поморье Скифии Алипзуров, Альцицуров, Итамаров, Тункасов и Боисков». Но куда обратились эти увлеченные Гуннами с северного берега Черного моря народы? Ответ находим в предстоящем месте Приска: «Они поселились на Истре (Дунае) и прибегли к союзу с Римлянами (Византийской Империею)»».

Ну, насчет «раскосых очей» у скифов Блок таки был неправ.

Александру Букалову. Я рад, что вы, наконец, последовали моему совету и стали читать работы действительно серьезных топонимистов, таких как рекомендованный мною вам Валерий Васильев. ……….., что Валерий Васильев с 2005 по 2007 год изменил свою точку зрения на балтскую топонимику Северо-запада России и стал считать ее архаичной славянской. На самом деле, это и близко не так. Давайте откроем его работу следующего 2008 года «О проблеме древнебалтского топонимического наследия на Русском северо-Западе» — https://www.academia.edu/31716963/%D0%9E_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5_%D0%B4%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D0%BB%D1%82%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D0%BD%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D1%8F_%D0%BD%D0%B0_%D0%A0%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%BC_%D0%A1%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE-%D0%97%D0%B0%D0%BF%D0%B0%D0%B4%D0%B5_On_the_Problem_of_Old_Baltic_Toponymic_Heritage_in_the_Russian_North-West_%D0%92%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%8B_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA%D0%BE%D0%B7%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F._2008._3._%D0%A1._76-94 и вместе её почитаем. Во-первых, вот один из важнейших его выводов: «Необходимо заметить, что слой новгородских и псковских топонимических балтизмов сегодня предстаёт гораздо более мощным и глубоким, чем ранее считалось». Дело в том, что до последнего времени историки отводили эти земли фино-угорским племенам, полагалось, что именно прибалтийские финны жили здесь в момент прихода славян и были последними ассимилированы. Теперь же получалось, что балтов здесь накануне прихода славян было не меньше, а может быть даже больше, чем финнов. Здешние балты, по мнению Васильева, составляли единое сообщество с лесными балтскими племенами Белоруссии, Подесенья, Смоленщины, Витебщины и волго-окского региона. Причём пришли они сюда, в восточноевропейскую зону широколиственных лесов очень давно. Васильев по этому поводу пишет: «Балтийские названия в изучаемом регионе безусловно имеют разную хронологию. Можно предполагать, что самые ранние восходят ко второму тысячелетию до нашей эры, когда далеко на север, вплоть до Ладоги имело место распространение индоевропейских племён шнуровой керамики. В рамках мощного индоевропейского импульса Ильмень-Волховский бассейн вместе с верхней Волгой отнесён к обширному ареалу фатьяновской культуры, которую исследователи в целом единодушно связывают (наряду с поморской культурой в Прибалтике) с протобалтами (Дини 2000)». Вот видите, Александр, как неудобно получается. Вы Васильева чуть ли не в свои единомышленники записали, а он вам такую свинью подложил — признаёт всех шнуровиков Центральной и Восточной Европы от поморской культуры на Висле до фатьяновской культуры на Волге не славянами и даже не балто-славянами, а протобалтами. ……… Да ещё и настаивает на этой идее: «Гидронимические следы, которые, вероятно, оставило это население (имеются ввиду шнуровики), следует отнести скорее не к древнебалтскому, а к протобалтскому, или — иначе— к древнеевропейскому (по Х. Краэ) слою». Помнится, вы этот слой упорно хотели отписать славянам. А серьезные ученые его считают протобалтским. Да, действительно есть проблема в различение древних балтских и архаичных славянских названий. Собственно, Васильев ее не скрывает и детально показывает, как возможно их различить. Но он вовсе не собирается записывать все спорные гидронимы в славянские, как вам почудилось. Напротив, он показывает, что балтский слой, ввиду схожести со славянским, порой оказывается недооценённым: «Вместе с тем, учитывая близость балтийских и славянских языков в первом тысячелетии нашей эры нельзя игнорировать фактор наличия в региональном топонимическом ландшафте немалого количества так называемых «невидимых» балтизмов, ввиду того, что многие усвоенные от дославянского населения водные имена были фонетически преобразованы под влиянием родственного славянского суперстрата настолько, что отличить их от распространенных славянских названий практически невозможно». ………… — балтских названий здесь больше, чем мы думаем. Часть из них скрыта под теми гидронимами, которые считаются славянскими. Надеюсь, теперь вы поняли, что имел ввиду Васильев, говоря о схожести славянской и балтской топониии? Более того, Васильев фактически доказывает что спорные по вопросу этнической природы тушемлинская и культура псковских длинных курганов были балтскими. Он показывает, что распространение этих материалов в Новгородчине и Псковщине совпадает с целыми кустами балтских гидронимов. Причем с его слов, это были ещё не единственные балты в регионе. Надо искать и другие археологические культуры, сюда пришедшие, которые тоже были балтскими. Вот какие выводы можно сделать из работ Васильева, если конечно, читать их объективно и непредвзято.

Уважаемая Надежда Маркина! Простите, что вмешиваюсь в вашу высокоинтеллектуальную беседу с господином Колгановым по поводу творчества Блока, в котором я, признаться, мало что смыслю, но замечу, что скифы Северного Причерноморья были достаточно сложным народом с точки зрения расовой принадлежности. Будучи в массе своей европеоидами, они принесли с собой и ряд малочисленных групп, которые отличались монголоидными признаками. Подробней Вы сможете прочитать об этом в работах видного отечественного антрополога Александра Козинцев (весьма его работы рекомендую) — http://www.archaeology.ru/Download/Kozintzev/Kozintzev_2007_Skify.pdf

Вот здесь написаны И. Коломийцевым просто невежественные глупости: «Вы Васильева чуть ли не в свои единомышленники записали, а он вам такую свинью подложил — признаёт всех шнуровиков Центральной и Восточной Европы от поморской культуры на Висле до фатьяновской культуры на Волге не славянами и даже не балто-славянами, а протобалтами. «. Откройте хотя бы вашу любимую Википедию и прочтите, что шнуровики — индоевропейцы из культур шнуровой керамики — это предки из бронзового века всех прото-балто-славян, индоиранцев, германцев, и др. , которые выделились как локальные культуры и диалекты в позднем бронзовом — железном веках. Да, иногда надо хотя бы понимать, что цитируешь, прежде чем с невежественным апломбом поучать других. «Далее, «Гидронимические следы, которые, вероятно, оставило это население (имеются ввиду шнуровики), следуе отнести скорее не к древнебалтскому, а к протобалтскому, или — иначе— к древнеевропейскому (по Х. Краэ) слою». Помнится, вы этот слой упорно хотели отписать славянам. А серьезные ученые его считают протобалтским». И этот комментарий к Васильеву — полный бред.

«Далее, «Гидронимические следы, которые, вероятно, оставило это население (имеются ввиду шнуровики), следуе отнести скорее не к древнебалтскому, а к протобалтскому, или — иначе— к древнеевропейскому (по Х. Краэ) слою». Помнится, вы этот слой упорно хотели отписать славянам. А серьезные ученые его считают протобалтским». И этот комментарий к Васильеву — полный бред.  Потому что я писал о культурах шнуровой керамики бронзового века, когда никаких ни славян, ни балтов вообще еще и не было. Вы даже не поняли, что я писал про Среднеднепровскую и Фатьяновскую культуру. И про то, что культурные реликты этой эпохи могли сохраниться в изоляции. ………..

Потому что я писал о культурах шнуровой керамики бронзового века, когда никаких ни славян, ни балтов вообще еще и не было. Вы даже не поняли, что я писал про Среднеднепровскую и Фатьяновскую культуру. И про то, что культурные реликты этой эпохи могли сохраниться в изоляции. ………..

По поводу скифов Северного Причерноморья.

Замечу, что в своём посте я написал «скифы», поскольку не знаю доподлинно, какие племена гунны привели с собой. В частности, понятия не имею, к какой расе принадлежали племена Алипзуров, Альцицуров, Итамаров, Тункасов и Боисков — каждый из участников дискуссии может иметь собственное мнение об этом. Ну а поэту многое позволено — всё дело в том образе, который возник в его голове.)

О балтской топонимике по Васильеву. Вот одна из самых последних работа Валерия Васильева от 2019 года — «Стратификация дославянской топонимии на Волжско-Двинско-Днепровском водоразделе». Несколько цитат из неё: «Балтийский субстрат представлен самым большим числом дославянских гидро-нимов, покрывающих все пространство Великого водораздела, а также отдельнымине-водными названиями. Таковы речные и озерные имена Говшица , Допшо , Межа , Ве- режуни , Верхиты , Залвинское , Куденец , Жаберка , Жукопа , Атальское , Обша , Слено , Липшо , Половы , Пола , Пено , Туросна , Торопа , Волкота , Стерж , Стергут , Исня , Журедайно , Руна (дважды), Орча , Отолово , Симовля , Лобно , Льба , Бросно , Окча , Лучеса , Берёза , Нача , Ночная , Велеса , Мезгитня , Ордовское и др. По наиболее до-стоверной этимологии, название р. Волга тоже балтизм, как и польск. р. Wilga , чеш. р. Vlha : это образование от глагола типа лит. vilgti , vilgyti ‘мочить; делать влажным’[Ан. РЭС 8: 126]. Балтизмом оказывается и древнее название самого Великого во-дораздела – Оковский Лес : по мысли О.Н. Трубачева, это калька с др.-балт. * Akū(n) medjas ‘Родниковый лес’; более поздние варианты Волоковский ( Волконский ) Лес нечто иное, как славянские переосмысления (в связи с местными волоками) прежне-го балтизма [Трубачев 2005: 111, 116]. Прочие трактовки Оковского Леса (от фин. joki ‘река’, т.е. ‘Лес рек’ [Алексеев 2006: 8] или от лит. alkas ‘жертвенная, святаягора, место для жертвоприношений’ (А. Дзермант, см. [http://www.diary.ru/~Tverzha/ p177662611.htm?oam]) лингвистически не состоятельны. В рассматриваемом микро- регионе можно встретить отдельные ойконимические балтизмы: с. Оковцы Селижа- ровского р-на (обычно связывают с Оковским Лесом , но не исключена самостоятель-ная деривация от др.-балт. слова со значением ‘родник’), с. Свапуще Осташковского р-на, д. Москва Пеновского р-на.Высокая степень историко-топонимической «балтизации» Волжско-Двин-ско-Днепровского междуречья позволяет подразделить отдельные названия этогомикрорегиона на зап.-балт. (прусские) и вост.-балт. (латышско-литовские). С однойстороны, на прусском языковом материале объяснимы, в частности, имена местных речек Жукопа (‘Рыбная река’: к прус. suckis ‘рыба’ и ape ‘река’, в отличие от лит. žuvis , лтш. zuvs ‘рыба’ и лит. upė , лтш. upe ‘река’) и Стабёнка (‘Каменная’: к прус. stabis ‘камень’ при наличии у литовцев и латышей иного корня для обозначениякамня) [Топоров 1962: 46, 48]; сюда же, похоже, отходят имена местных оз. Пено , р. Торопа (и г. Торопец ), р. Нетороповка и др. С другой стороны, бесспорны следывосточных балтов; ср. наличие д. Латыгола конца XV в., локализуемой примерно в10 км севернее истока Волги (к XVIII в. – пустошь Латыгоры ) [ИАДП, 1: 209]: дан-ный ойконим прямо указывает на поселение латгалов (др.-рус. латыгола , летьго- ла ) – др.-вост.-балт. народности, сложившейся на востоке Латвии и участвовавшейпосле XIII в. в этногенезе латышей». И ещё одна цитата: «Древнеиндоевропейская гидронимия . На изучаемой территории встречаютсягидронимы, которые находят топонимические соответствия не только у балтов, нои в более широком лингвотерриториальном масштабе – в разноязычных регионах остальной Европы. Это названия с индоевропейскими корнями и структурными ос- новами, первичная апеллятивная семантика которых относится к обозначению ка-честв воды и водных объектов. Создателями гидронимии с отдаленными транс-евро-пейскими связями (или «древнеевропейской гидронимии», по Х. Краэ) традиционносчитают древних индоевропейцев Европы до разделения их на известные ныне ев- ропейские народы. В междуречье Волги, Полы, Западной Двины и Днепра и в са-мих верховьях перечисленных рек данный страт составлен названиями оз. Серемо (с р. Серемуха ), оз. Ольтечко , р. Морея , р. Пола ; подр. см. [Васильев 2009]. Напри-мер, Серемо и Серменок , названия двух приточных озер Селигера, отражают и.-е.* ser- ‘течь, плыть’ с расширением -m- : * Ser-m- , наряду с Sermas ( Serma ) р. в Литве, Sermenza р. в Италии, Sermane р. в южной Франции, Strjama (< * Serma ) р. в Болга- рии, Sirmium р. в древней Дакии, Церем р. на северо-западе Украины, иллир. Срем местность в Среднем Придунавье и др., сюда же др.-инд. sarmah ‘течение’ [Там же:272–273]. Гидроним Орча притока Волги на Великом водоразделе может содержатьи.-е. * or- ‘двигаться, шевелиться (о воде)’; ср. др.-инд. árnah ‘поток, ручей’ и имена рек Arinas в Литве, Ara в Испании, Ahr в Германии, Ahre в Англии и др. (параллелииз [Vanagas 1981: 47]). Немного восточнее, у Твери, впадает в Волгу р. Тьмака , назва-ние которой имеет структурное соответствие в известном с I в. н.э. названии Тимок ( Timachus у Плиния) притока Дуная на границе Сербии и Болгарии: вероятно, к и.-е.* Tem-akwā ‘Темная вода’ (кстати, рядом с Тьмакой протекает еще р. Тьма , с тож-дественным названием, которое в процессе адаптации утратило второй компонентприведенного и.-е. сложения).Тот факт, что пан-европейские межъязыковые параллели древнеевропейскойгидронимии почти всегда обнаруживаются и в материале собственно балтийскихязыков, позволяет считать данную гидронимию протобалтийской, т.е. оставленнойтем индоевропейским населением, из которого позднее обособились и сами балты, идругие родственные им народы Европы. Ранними индоевропейцами в Прибалтике исредней полосе России, по единодушному мнению, были носители культур шнуро-вой керамики (прибалтийской, фатьяновской) начала II тыс. до н.э. Прослеживаемыхархеологически древних индоевропейцев логично считать создателями древнеевро-пейской гидронимии, но остается открытым вопрос: исконны ли такие гидронимыдля тех мест, где они известны сегодня в верховьях Волги, Двины и Днепра, или жестоль древние водные имена были созданы и усвоены где-то в других регионах, юж-нее и западнее, а затем перенесены сюда более поздними волнами уже собственнобалтийского населения?Большое количество топонимических балтизмов в Волжско-Двинско-Дне-провском междуречье свидетельствует о том, что балты плотно заселяли Вели- кий водораздел и длительно существовали на всем его пространстве до прихода славян. Под влиянием мощного балтийского элемента финноязычные названия здесь отчасти исчезли, отчасти нивелировали специфику. Отсюда, из окрестно-стей Селигера, балты продвинулись далее на север – к оз. Ильмень и к р. Волхов,севернее Новгорода: это доказывается высокой плотностью балтизмов во всембассейне реки Полы и на юго-восточном побережье Ильменя, равно как наличиемизвестного с древности Селигерского пути, проложенного, надо полагать, древ-ними балтами. Балты стали также хранителями и разносчиками более древнейместной древнеевропейской гидронимии. Славяне, пришедшие во 2-й половинеI тыс. н.э. на Великий водораздел, тоже испытали сильное влияние балтийскогосубстрата, превратившись здесь в кривичей, в языке и топонимии которых оченьмногое объяснимо балтийским вкладом».

Балты — это результат смешения потомков фатьяновцев и угро-финнов. И общеизвестно, что на финском joki — ‘река’. И что же, поищем в моей модели перенос не только балтских, с примесью но и возможных, вклинивавшихся по соседству с балтами и ранними славянами, угрофиннов и/или их гидронимов на Балканы. И действительно, сразу находим: река Joka в Боснии и Герцеговине. Так что и двух мнений быть не может.

Александру Букалову. Вы пишите: «Балты — это результат смешения фатьяновцев и фино-угров». Ничего безграмотней я давно не слышал! Вы бы для начала хотя бы глянули — где именно располагалась фатьяновская культура — https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/5/58/Fatyanovo-culture.jpg

А потом бы сравнили это археологическое сообщество с зоной балтской топонимии — https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/4/41/Rasselenie_baltov.png

***. Балты, конечно же, потомки гораздо более широкого круга шнуровых культур Восточной Европы, а фатьяновцы стали одной из подоснов фино-угорских племён Восточной Европы.

Это я ничего безграмотней я давно не слышал! Поэтому объясняю, что балты — это результат смешения потомков и. е. фатьяновцев и угро-финнов, поскольку у них до 42% угро-финской N1c1, а также есть значительные изменения в структуре языка из-за этого, по сравнению с исходным северным и. е. «Субклад N1c1-L1025 сформировался уже в юго-восточной части Балтики около 3 000 лет назад, ныне её представители почти полностью балтизированы. Русские Курской области — 13 % Русские Тверской области — 13 % Русские Архангельской области — 29 % Юг Белоруссии — 8 % Север Белоруссии — 15 % » . И именно эта гаплогруппа, доставшаяся балтам от угрофиннов, присутствует на Балканах вместе с балтской, и как видим — и с угро-финской топонимикой, была перенесена славянскими миграциями, включавшими и ассимилированных балтов, из Полесья — Поднепровья.

Поэтому объясняю, что балты — это результат смешения потомков и. е. фатьяновцев и угро-финнов, поскольку у них до 42% угро-финской N1c1, а также есть значительные изменения в структуре языка из-за этого, по сравнению с исходным северным и. е. «Субклад N1c1-L1025 сформировался уже в юго-восточной части Балтики около 3 000 лет назад, ныне её представители почти полностью балтизированы. Русские Курской области — 13 % Русские Тверской области — 13 % Русские Архангельской области — 29 % Юг Белоруссии — 8 % Север Белоруссии — 15 % » . И именно эта гаплогруппа, доставшаяся балтам от угрофиннов, присутствует на Балканах вместе с балтской, и как видим — и с угро-финской топонимикой, была перенесена славянскими миграциями, включавшими и ассимилированных балтов, из Полесья — Поднепровья.

И еще: лит. upė , лтш. upe ‘река’: В частности, 3 реки Upė (Литва) и река Upa в Чехии. Вот так-то! Прекрасный пример переноса с высокой вероятностью балтского гидронима в Центральную Европу!

Сравним также лит. alkas ‘жертвенная, святая гора, место для жертвоприношений. и ’Alkus (Австрия, горный Тироль), известен ранее 1206 г.). Возможно (?) связано с лакать и алкать.

Сравним также балтские Бросно, Брусна и Brusna, Brusina (в Боснии и Герцеговине., Srpska). Тождество и перенос балтского гидронима на Балканы также очевиден.

Интересно также: слав. название: река Dobruşa, Добруша (Молдова) и 2 н. п. Doprusha (Косово и Албания). А есть и Дабужа (Беларусь). Или балт. Добасна, Добосна (Беларусь), р. Добша и Dobšiná, Dobšin (Словакия, Чехия), Dobcza (Польша, Subcarpathia).

Игорю Коломийцеву!Вы не поняли, что я имел ввиду.

КЕЛЬТЫ – двинулист в регион проживания германцев, создали Пшеворскую культуру и ассимилировались ГЕРМАНЦАМИ.

КЕЛЬТО-ДАКИ – со стороны Словакии начали наступление на славян в ареале Волынско-Житомирском Милоградской культуры. Славяне отступили в «треугольник». Кельто-даки зафиксировались в низовьях Горыни и низовьях Тетерева.

Наступление сармат, разгром зарубинцев (поселения разрушаются и сжигаются) – Зарубинецкая культура деградирует в Позднезарубинецкую, часть КЕЛЬТО-ДАКО-СЛАВЯН вернулась с Волыни в ареал бастарнов, другая — в Галицию. Третья — бежала через Житомирское Полесье (частично ассимилирована СЛАВЯНАМИ) на Левый берег Днепра и далее в Верхнее Поднепровье (отсутствуют кельтские и дакские гидронимы) , где была ассимилирована БАЛТАМИ. И четвёртая группа была ассимилирована Житомирскими славянами и частично бежала аж в Посемье, где известна, как именьковские СЛАВЯНЕ-РУСЬ.

Вопрос о первичности прабалтского над праславянским остаётся открытым.

Инновации в прабалтийском при сохранении исходных лексем в праславянском:

кора: п.-и.-е. *kor – п.-б. *žeiwē – п.-сл. *(s)kora;

холодный: п.-и.-е. *(s)gel – п.-б. *šāltas – п.-сл. *xoldьnъ(jь);

яйцо: п.-и.-е. *owjom – п.-б. *pautas – п.-сл. *aje;

слышать: п.-и.-е. *k̂ lew – п.-б. *girdēti – п.-сл. *slyšati;

гора: п.-и.-е. *gw orH – п.-б. *kalnas – п.-сл. *gora;

спать: п.-и.-е. *swep – п.-б. *meig – п.-сл. *sъpati;

маленький: п.-и.-е. *min – п.-б. *mažas – п.-сл. *malъ(jь);

тёплый: п.-и.-е. *tep – п.-б. *šiltas – п.-сл. *teplъ(jь).

Отличие в славянских и балтских языках:

1. Различная судьба праиндоевропейских /*ă/, /*ŏ/, /*ā/ и /*ō/: /*ă/, /*ŏ/ дали /*ŏ/ в славянских, но /*ā/ в балтийских, различие /*ā/ и /*ō/ сохраняется в балтийских, но исчезает в славянских.

2. Отсутствие в балтийских языках закона Мейе, связанного с сатемными рефлексами и действием закона «руки». Закон «руки» действовал до начала сатемизации языков, следовательно можно усмотреть в этом разделение языков до начала процессов сатемизации.

3. Праиндоевропейский /*sr/ сохраняется в балтийских, но трансформируется в /str/ в славянских, хотя несколько подобных изменений, имеющихся в балтийских, дают возможность предположить, что в случае /*sr/ мы имеем дело с архаизмом.

4. В праславянском действует закон открытого слога, который отсутствует в балтийских (включая и прабалтийский) языках.

5. В балтийских используется суффикс -mo в порядковых числительных, тогда как в славянских используется суффикс -wo.

6. Балтийский суффикс прилагательных -inga не используется в славянских языках.

7. Балтийский уменьшительный суффикс -l- не используется в славянских языках (впрочем, возможно, ему соответствует русский ласкательный суффикс -уль-: бабуля, дедуля и т. д.).

8. В балтийских часто используется инфикс -sto-, в то время как в славянских он отсутствует.

9. Праславянские количественные числительные большого квантитатива (пять, шесть,… и т. д.) имеют суффикс -tь, в то время как в балтийских языках его следов не обнаружено.

10. Славянский суффикс отглагольных существительных -telь- (водитель, учитель, строитель) не используется в балтийских языках.

11. Праиндоевропейский суффикс -es был в праславянском (телеса, небеса), но не используется в балтийских языках.

12. Праславянский суффикс причастий -lo не используется в балтийских языках.

13. В прабалтийском не различались формы ед. ч. и мн. ч. в глаголах 3 л., в то время как в праславянском это различие сохранялось.

14.Судьба *s после i, u, r, k разнится в славянских и балтийских языках.

15. Праславянский как и балтийские языки развили форму местоименных прилагательных (например, полные прилагательные в русском языке). Однако, в славянских языках этот процесс происходил уже после окончания действия закона открытого слога, а в балтийских следов действия этого закона нет.

16. Аргументы О. Н. Трубачёва

наличие древних дако-фракийско-балтийских языковых связей, не оставивших следов в славянских,

наличие славяно-иллирийских и славяно-италийских связей, не нашедших отражения в балтийских.

Игорю Клименко. Все различия-сходства славянских и балтских языков можно объяснить двумя путями. Первый предлагают лингвисты — сторонники балто-славянского единства. Он предусматривает, что некогда, в середине 2 тысячелетия до нашей эры, существовал один народ балто-славяне. Затем он разделился на две части. Одна стала эволюционировать в сторону балтов, другая в сторону славян. В чём сложности этой версии? При такой ситуации должен быть найден не только ареал балтской топонимики, который имеется и довольно обширный, но и ареал древней славянской топонимики рядом с ним. А вот его пока обнаружить не удаётся. Более того, никаких общих балто-славянских древних топонимов лингвисты тоже не видят. Тот слой архаичных топонимов, который они наблюдают в Верхнем Поднепровье, на Верхней Волге и прилегающих территориях оценивается ими как древнеевропейский или протобалтский, но не балто-славянский. Ибо в основе этого слова лежат индоевропейские корни, имеющие ясные аналоги в балтских языках, но тут нет тех индоевропейских корней, которые имеются у славян, но их нет у балтов. Понимаете, о чём я говорю? Балтское начало, пусть даже такое древнее, которое сложно отличить от дакийского и фракийского (читайте свой пункт 16) здесь, в лесах Поднепровья, Волги и Приильменья, имеется, а вот оригинального славянского начала (или даже общего славяно-италийского, славяно-иллирийского) тут нет и в помине.

Второй вариант объяснения балто-славянских связей заключается в признании того, что славяне — это балты, на которых повлиял некий иной народ, подаривший им все эти различия. Соболевский считал славян балтами, на которых повлияли иранцы (скифы или сарматы). Мартынов полагал славян балтами, на которых повлияли венеты лужицкой культуры (родственные по его мнению италикам). Щукин считал славян языковыми потомками балтов и центральноевропейских бастарнов. Галтон и Бирнбаум считали славян балтами, испытавшими сильное влияние «алтайцев» (гуннов или аваров). При этой версии не обязательно искать зону праславянской топонимии у границ балтского мира. Но есть у этой версии иные сложности. Во-первых, надо найти тот язык, который действительно мог превратить балтов в славян. Во-вторых, показать где и когда имело место взаимодействие, превратившее часть балтов в славян. На самом деле все предложенные моими предшественниками варианты не годятся. Ни иранцы в чистом виде, ни близкие к италикам и кельтам венеды, ни, тем более, бастарны, ни даже алтаеязычные народы не могли в одиночку превратить некую часть балтов в славян. Для этого нужен был действительно уникальный язык: индоевропейский (поскольку у славян есть индоевропейские корни, отсутствующие у балтов и иных европейцев), сатемный, причем до того уровня сатемности (переход С в Х), который наблюдается у народов Центральной Азии (Памир). С особенностями фонетики и морфологии, присущим только алтайским народам (в частности древним монголам). То есть, это должны быть индоевропейцы, но пришедшие из глубин Центральной Азии, от границ Монголии и Памира. Такой народ действительно имеется. Это авары — потомки европеоидных хунну и скифо-сарматских племен Северо-запада Китая.

Второй проблемой было объяснить, где и когда, а также почему часть балтов радикально изменила свой язык в пользу иноземного влияния. Сложность заключалась в том, что для обычного воздействия одного языка на другой требуются сотни и тысячи лет. А их в нашем случае не было. Однако, как выяснили современные лингвисты, есть вариант и быстрого смешения языков. Это так называемые смешанные языки. Они присущи метисам. Так родилась моя версия.

Что касается вашего варианта, Игорь, то никакие КЕЛЬТО-ДАКИ (даже если бы они существовали в реальности) и пришли в Поднепровье, в тот волшебный треугольник, что вам так мил, не способны превратить балтов в славян. Милоградская культура ко 2 столетию до нашей эры к югу от Припяти уже не встречалась. Остатки милоградцев жили к этому времени только в Верхнем Поднепровье, в районе слияния Днепра и Березины. Южнее (в районе Киева) обитали потомки скифов-пахарей. В восточном Полесье жили потомки поморской культуры. Пришедшие сюда зарубинецкие племена (будь они хоть бастарнами, хоть кельто-даками) захватили эти земли и поглотили местных аборигенов. Остатки полесских поморцев, верхнеднепровских милоградцев и киевских скифов-пахарей отныне вошли в состав населения трех пятен зарубинецкой культуры. И судя по данным топонимики, ни одно из пятен не заговорило ни на германском, ни на кельто-дакском, ни на праславянском наречии. Эти люди оставались балтами. Таковы исторические факты, Игорь. Их надо знать, прежде чем строить свои версии.

Ув.Александр!

Вы пишете:

Да и ваша идея о переносах славянских топонимов — тоже спекулятивная«. Претензии не по адресу. Это вообще не моя идея. она изложена в учебниках, в частности д. и. н., проф. Л. Л. Зализняка

Это какие же учебники учат интерпретировать все схожие географические названия как результат переноса топонимов, а все этнонимы как результат метонимии? Тот же д.и.н. Л.Л.Зализняк, хотя и не является специалистом в лингвистике и ономастике, в качестве общей характеристики распространения славянских однокоренных топонимов дает вполне разумное определение — параллели.

Вы: А поскольку нет оснований сомневаться в единстве исходного славянского языка,…

Вот именно — и говорили по-славянски, и называли места по-славянски, и чтобы колонизаторам назвать ручей ручьем, уж совсем необязательно им было быть ручеянами или иметь происхождение из ручья.

Вы: Да, и к вопросу о прародине. Как тестировать — я писал об этом: например, многочисленные повторы топонима свидетельствуют о колонизационных вторичных потоках расселяющихся славян, а в районе прародины не повторы, а уникальность, или вариации, разнообразие.

Это уже использовалось лингвистами с разными результатами, равно как и оспаривалось.

Основываясь на принципе разнообразия, отлично подходит зона от Моравии до Истрии — где представлены несчетное количество говоров и все 4 (!) акцентологические группы. Не в пример моногруппникам Украинского Полесья и Среднего Днепра. Так что и с ономастикой вполне может выйти такой же швах.

Вы: Надо ли напоминать, откуда пришли хорваты на Балканы, принеся названия двух рек (Odra, Mrtva Odra) и источника Odra, а также четырех поселений Odra?

Вы уже общались на эту тему с Игорем Коломийцевым — причем слово в слово.

Вы: А в Южной Польше, южнее Куявии, есть маленькая речушка Руска (!).

Да, еще возьмите на вооружение идею, что названия русь и русские имеют разное происхождение — от разных гидронимов)))

Вы: И эти топонимические траектории (и ряд других) — от Подесенья-Поднепровья — до Южной и Северной Польши, Чехии, Словакии, и Балкан, маркируют маршруты древнейшего расселения славян.

))) Не иначе как вы включили режим автоответчика.

1) Вы: Славняне, живущие на Струмене, должны на славянском называться как? Правильно — струмянами.

Неправильно. Как угодно: дреговичами, куянами, полянами, лупиглавянами… ПВЛ не упоминает, что с дреговичами рядом жили какие-то струмяне. Так что все это только фантазии.

Вы: А славяне, живущие на Стримоне, должны зваться как? Стримянами… А славяне, зафиксированные на Стримоне, называются струмянами.

Когда вы что-то подобное написали прошлый раз — думал, что просто по незнанию путаете этнонимы в первоисточнике и историографические термины (от поздних переводчиков и историков). Оказывается, к тому же вы еще и не в курсе фонетики древнегреческого языка. Уж как-нибудь сами прочтите о греческой букве ипсилон υ («у простое»), причем не по вершкам, а про ее историю и использование. Иначе это просто какой-то … моветон — рассказывать нам как должны зваться славяне, известные по византийским писаниям, не освоив самые азы греческого.

Итак, существовал древний фракийский этноним — в передаче греков Στρυμονιοι. Приходят славяне, и византийцы отображают их племенное название — Στρυμονῖται (произносилось примерно как«стрюмонитай» либо «струмонитай»). Как видим, они не услышали никаких перемен в первой и второй гласных, -mon- не заменено на -man- или -men-.Изменение одно — добавилось -ит (не исключено даже, как патронимический формант). Так что и в помине нет в источниках струмян. И жили все те племена по реке Στρυμών (в среднеболгар.яз. Строума).

Ваше: При этом можно сравнить название верситов с названием реки Vērsīte (Virshitis) в Литве(и может быть Berzytė, Bērziņi (-?) в Литве и Латвии)… сагудаты (также сагудаи, сакудаи) … в Витебской и Брестской обл. (Беларусь) есть два н. п. Сакуны

… а также сравнить с общеславян. berza, фракийским *berza (и то и другое со значением «береза») или фрак. *briza (рожь), фрак. Sekina и пр.

Вы: В Житомирской обл. — Сахни (-?). В Румынии — Saxoni (-?).

Ну конечно, и трансильванских саксов сюда приплели, и топоним производный от старого южнорусского имени …

Вы: И кто из нас занимается домыслами, пытаясь опровергнуть почти очевидное, …?

Давайте по слогам хором: БУ-… !

2) Вы: Буду очень признателен, если приведете хоть один академический исторический источник, (кроме предположения Трубачева, естественно) о движении фракийцев на территорию Украины восточнее Днестра…

Если гипотетически поддержать идею Трубачева о движении фракийских топонимов с Балкан (не исторические построения), то можно поиграться в рамках и зарубинецкой культуры (о дако-гетских элементах — К.В.Каспарова), и черняховской (Э.Рикман, В.В.Седов). С подтвержденной археологией — есть карта у Седова, иллюстрирующая сложение черняховской культуры. Т.н. дако-фракийский элемент восточнее Днестра неплохо представлен в верховьях Южного Буга, а оттуда исток Ибра — можно сказать, в пешей доступности (даже не надо на телеге 3 дня колтыхать).

Вы: Я давным-давно читал О. Трубачева, и просто постеснялся цитировать такое очевидное нарушение логики. Есть-де Эбро в Испании, но название все равно фракийское, и точка!

Прав или не прав Трубачев, но логика у него присутствует. От чтений переходим к переводу Трубачева. Он допускает, что балканский Ибр (точнее Эброс) может иметь дофракийское (и вообще доИЕ) происхождение, но был фракийцами переосмыслен на родном языке в значении «козел» (фонетика почти не поменялась).

Все просто. Допустим, есть основанный украинцами хутор К i т. Приходят жить русские: что ж, пусть будет Кит! А позже по соседству появляются деревеньки Малые Киты, Китовый Ус и Китовские выселки. Так чей теперь топоним?)))

Как он это смог определить? — смотрите у Трубачева обоснование (подсказку уже дал).

3) По Иордану минимум десяток гипотез, в Израиле обходятся местными этимологиями.

Вы: Что же сделал я?

Если ответить позитивно… Все мы здесь присутствующие становимся счастливыми наблюдателями восхода новой «науки», учения о топонимическом метаболизме — топионики, в основу которой положен принцип: чем меньше знаем, тем интересней выводы.

Куда-то пропала функция редактирования отправленного текста…

Попробую связаться с программистом. Пока она не работает, можете написать мне, что Вы хотите изменить.

Спасибо, Надежда, ничего по тексту, только шрифты, так что оставляем. Второе сообщение уже прошло с функцией -наверно, был разовый глюк