Генофонд.рф /

Словарик /

Дольменная культура Западного Кавказа

Дольменная культура Западного Кавказа

Дольменная культура Западного Кавказа – археологическая культура среднего бронзового века в горах Западного Кавказа (2900/2800 – 1400/1300 л. до н. э.). Ареал охватывает лесистые горные территории по обе стороны от Главного Кавказского хребта — на севере до Таманского полуострова, на востоке до бассейна реки Лаба, а по западному побережью Черного моря захватывает на юге всё протяжение Абхазии. Культура дольменов соседствовала с северокавказской культурой на востоке, с ямной и новотиторовской, а затем катакомбными на севере, с беденской и затем триалетской на юге. Ей предшествовали майкопская и новосвободненская культуры, а после нее на этой территории существовала колхидская культура, родственная кобанской.

Культура названа по своему самому яркому проявлению – мегалитическим гробницам, в частности дольменам. Их впервые здесь заметил в 1794 году академик П. С. Паллас, позже описывали и другие иностранные ученые на русской службе. Со второй половины XIX века заинтересовались и стали изучать и русские ученые – Е. Д. Фелицын, графиня П. С. Уварова и др., в ХХ веке присоединились и местные кавказские ученые. Первую систематизацию материала проделал в 1960 г. Л. И. Лавров (он, собственно и выделил культуру), результаты собственных и предшествующих работ обобщил в 1979 и в 1997 гг. В. И Марковин. В настоящее время на основе собственных полевых работ оригинальные концепции с резко расходящимися выводами представили А. Д. Резепкин, М. Б. Рысин и В. А. Трифонов (это 90-е и 2000-е годы).

Карта расположения дольменов Западного Кавказа (из книги В. И. Марковина). Каждая точка обозначает не один дольмен, а скопление дольменов.

http://softelectro.ru/dolmen.html

Дольмены – это разновидность мегалитических гробниц, большие каменные ящики из цельных плит: четыре поставлены на ребро как стены и пятая плашмя сверху – перекрытие. В передней плите у многих проделано круглое отверстие (иногда прямоугольное, овальное или арочное), заткнутое каменной пробкой. Такое обозначение («дольмен») эти памятники получили в Англии и Франции, но слово не английское и не французское, а кельтское. Значение его раскрывают по-разному. Одни переводят с бретонского (кельтский язык Франции) tol-men как ‘стол-камень’, то есть ‘каменный стол’, другие как ‘круглый камень’, то есть ‘каменный круг’, но и пишется это слово на бретонском не совсем так, а taol maen. Однако в Англии, в графстве Корнуолл, где еще не так давно звучал валлийский язык (тоже один из кельтских) до сих пор сохранилось круглое каменное сооружение с отверстием в центре, называющееся Men-an-Tol, что означает в переводе с валлийского ‘камень-с-дырой’, тогда tol-men – это ‘дыра-камень’. А у дольменов действительно нередко в передней стенке есть круглое отверстие, окошечко. По таким сооружениям с отверстиями все огромные каменные ящики стали у англичан называться дольменами. С середины XIX века это слово стало употребляться и в России, а в 1878 г. граф А. С. Уваров, порывшись во французских энциклопедиях, объяснил его в статье «Мегалитические памятники в России» как «каменный стол», что и привилось. Любопытно, что эпиграфом к своей статье Уваров взял латинское изречение Бэкона: «Скорее из ошибки родится истина, чем из путаницы».

Составной дольмен в долине р. Жане https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dolmen_Russia_Kavkaz_Jane_1.jpg

Очень долго эта кавказская культура была известна только по дольменам. Только после войны стали обследоваться поселения, особенно по инициативе Марковина. Сейчас известны также святилища и петроглифы этой культуры.

Дольмены. Наиболее трудный для исследований, загадочный и увлекательный компонент этой культуры – сами дольмены. Они не прямоугольные, а большей частью трапециевидные – для устойчивости (боковые плиты наклонены внутрь, передняя больше задней).

Давно оставлены всякие гадания о том, что сии памятники означают – сейчас это лишь предмет досужих измышлений всяких мистиков и шарлатанов. В интернете можно найти развернутые трактаты о древних обсерваториях магов, установках для выработки чудесной энергии, накопителях жизненной силы, ультразвуковых или инфразвуковых резонаторах, о совершаемых близ них чудесах и подобной блажи.

Эти россказни мало отличаются от старых баек, ходивших вокруг этих памятников. Те были порождены еще в древности любопытством последующих обитателей, утративших преемственность и живую память об этих сооружениях при простительном невежестве и мифологическом сознании того времени. Для казаков дольмены – это «богатырские хатки», для мегрелов – мдишкуде (дома великанов), поскольку лишь древние богатыри и великаны могли воздвигать подобные сооружения. Абхазы же и адыги (черкесы) называли дольмены испунами (домами карликов), ибо только карлики могли пролезать в круглые отверстия в передней стене. У адыгов бытовали байки о том, как карликам испам, которые ездили верхом на зайцах, удалось заставить великанов иныжей построить дома для карликов, и те запрыгивали в них прямо на зайцах.

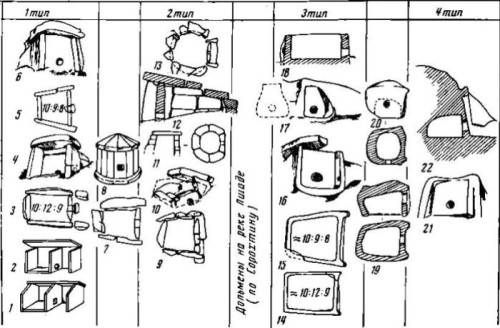

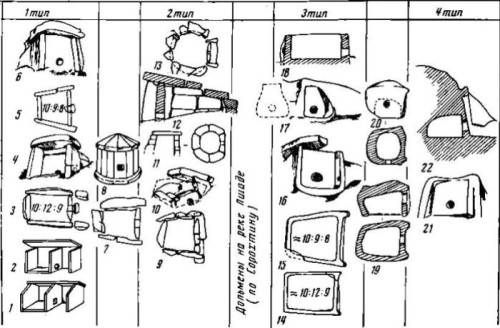

Рис. 3. Типы дольменов Западного Кавказа (из книги В.И.Марковина) 1 — плиточные дольмены, 2 — составные, 3 — корытообразные, 4 — дольмены-монолиты, между ними помещены промежуточные формы. 1, 2 — ст. Новосвободная; 3 — р. Кизинка, дольмен №75; 4 — с. Адигналово; 5 — р. Кизинка, дольмен №54; 6 — с. Азанта; 7 — ст. Даховская, Дегуакская поляна, дольмен №139; 8 — ст. Новосвободная; 9 — ст. Даховская, Дегуакская поляна, дольмен № 84; 10 — окрестности г. Туалсе; 11 — с. Лазаревское; 12, 13 — с. Гузерипль; 14 — р. Кизинка, дольмен № 539; 15 — там же, дольмен № 533; 16 — с. Солох-аул, гора Аутль; 17 — с. Солоники; 18 — с. Дедеркой, 19 — аул Красноалександровский I; 20 — с. Адигналово; 21 — с. Береговое; 22 — с. Волконка (1, 2 — по Н. И. Веселовскому, 8 — по Н. Л. Каменеву, 11 — по Н. П. Руничу, 21 — по Е. Д. Фелицыну, 3—7, 9, 10, 12—20, 22 — обмеры и зарисовки В. И. Марковина)

Если предположить, что в виде карликов адыгский фольклор представил души умерших, то байка имеет некоторую историческую связь с дольменами, потому что заяц в скифское время считался сакральным животным, которое курсировало между миром мертвых и живых, а дольмены – несомненно гробницы, это установлено археологами с непреложностью. Адыги и абхазы представляли себе реальную функцию дольменов – они называли дольмены также кеунеж, адамра (древние гробницы).

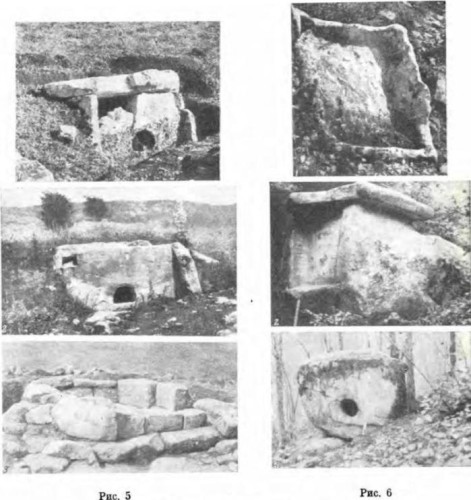

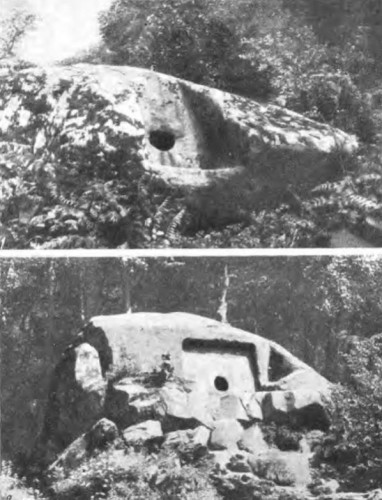

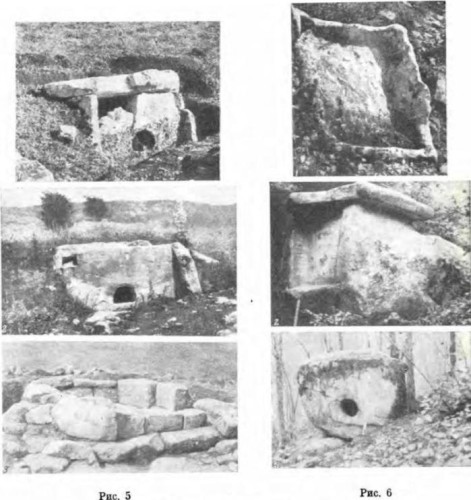

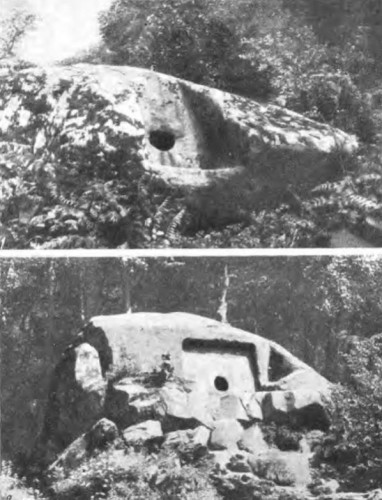

Рис. 5. Дольмены Западного Кавказа. (из книги В.И.Марковина) 1 — бассейн р. Кизинки, плиточный дольмен №58; 2 — там же, плиточный дольмен №23; 3 — ст. Даховская, Дегуакская поляна, составной додьмен №71 Рис. 6. Дольмены Западного Кавказа 1 — бассейн р. Кизинки, корытообразный дольмен, №532; 2 — пос. Каменоломня у г. Туапсе, корытообразный дольмен с ложным фасадом; 3 — с. Адигналово, Кодлова балка. Дольмен, близкий монолитным сооружениям.

Лавров и Марковин создали классификацию дольменов Кавказа, положив в основу строение дольмена. У них получилось четыре категории: плиточные (их больше двух тысяч), составные (из многих камней – этих дольменов несколько десятков), корытообразные (выдолбленные в одном валуне, этих до сотни) и дольмены-монолиты (в скале, этих всего несколько штук). Анализ сосредоточился на плиточных, остальные выглядят как отклонения или подготовительные варианты, поиски формы (например, наличие отдельно пристроенного портала или «ложнопортальных» выступов). Это предполагает местное происхождение и развитие. Марковин усмотрел тесную связь с предшествующей культурой, понимаемой им как единая майкопско-новосвободненская общность. А в ней есть новосвободненские гробницы, двойные и подкурганные. Он счел, что вся масса западнокавказских дольменов как-то связана по происхождению с новосвободненскими гробницами, которые он включил в свою классификацию как вариант плиточных дольменов.

Рис. 7. Дольмены Западного Кавказа (из книги В.И.Марковина) 1 — с. Солоники. Корытообразный дольмен №1 в первой группе дольменов (перекрытие у него сброшено); 2 — с. Волконка, р. Годлик. Дольмен- монолит

Еще больше на этой связи настаивает В. А. Трифонов. Он раскопал дольмены, в которых оказался типично новосвободненский (или майкопско-новосвободненский) инвентарь. То есть для него это одна культура.

А. Д. Резепкин подошел к классификации с другой стороны. Его классификация охватывает более широкий круг мегалитов Кавказа и делит их по плану на прямоугольные, подковообразные и дольмены. Он учел, что наши дольмены – только разновидность массы дольменов, распространенных в мире, и притом не самая древняя. Что в мире давно разработана общая классификация мегалитических гробниц, в которой дольмены занимают особое место.

Дольмен с орнаментом в р-не Геленджика. Источник: Tropican — собственная работа.

В свое время (1941) Глин Дэниел показал, что все мегалиты Европы делятся на две группы, две традиции развития. Одни развивают план гробницы со входом (узким коридорчиком), коридорной гробницы (passage grave), а другие – длинной галереи, деленной на камеры – галерейной гробницы (gallery grave), то есть камера и коридор тут не имели различий по ширине. В обеих традициях дело в конце концов сводилось к усеченному варианту – большому каменному ящику, дольмену. Происхождение этой формы можно видеть по рудиментам развитой структуры – по остатку коридора (порталу, дворику) в одном случае и остаткам деления на секции – в другом. Вот Резепкин увидел в подкурганных дольменах станицы Царской (ныне  Новосвободной) и подобных (Резепкин их не называет дольменами) – остатки галерейной гробницы, а в дольменах Западного Кавказа – результат развития коридорной гробницы, гробницы со входом. Правда, во внутренней стенке, делящей гробницу в Кладах (традиция новосвободной), есть то самое круглое отверстие, которое в дольменах коридорного типа ведет наружу, так что можно вторую камеру галерейной гробницы принять за дворик. Подковобразные же гробницы – это результат такого же развития (в сторону выпрямления и упрощения) псевдокупольных гробниц, известных на западе как ранние.

Новосвободной) и подобных (Резепкин их не называет дольменами) – остатки галерейной гробницы, а в дольменах Западного Кавказа – результат развития коридорной гробницы, гробницы со входом. Правда, во внутренней стенке, делящей гробницу в Кладах (традиция новосвободной), есть то самое круглое отверстие, которое в дольменах коридорного типа ведет наружу, так что можно вторую камеру галерейной гробницы принять за дворик. Подковобразные же гробницы – это результат такого же развития (в сторону выпрямления и упрощения) псевдокупольных гробниц, известных на западе как ранние.

Это другая классификация и другое происхождение. Но чего? Дольменной идеи или дольменной культуры? Как дольмены появились здесь – со всей культурой или как заимствование погребальной архитектуры или как параллельное самостоятельное развитие одних и тех же идей?

Дольмены располагаются на Кавказе группами, не у самого моря, а поодаль, в горах. Перед дольменом обычно высечена в склоне горы горизонтальная площадка – дворик, на который дольмен выходит своим порталом (отдельной пристройкой, боковыми выступами, навесом кровли, круглым отверстием). Внутри гробницы поверхности плит тщательно выровнены и зашлифованы, иногда покрыты рисунками – высеченными и росписью. Отверстие заткнуто каменной пробкой (ошибочно называемой у Марковина «втулкой»), весьма тяжелой. Тем не менее внутри обычно побывало немало посторонних, редко от содержимого что-то сохранилось, это кости и некоторый инвентарь. Раскопки снаружи и обследование внутри всё же кое-что дают, как, разумеется, дают и раскопки поселений.

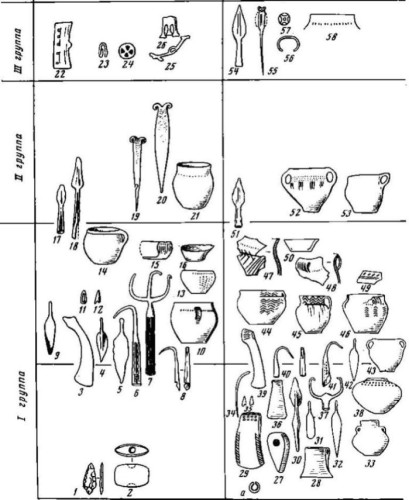

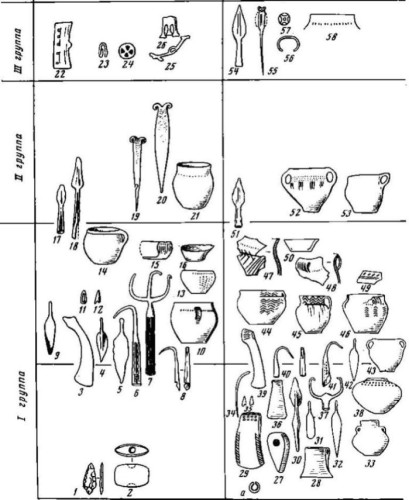

Рис. 8. Западный Кавказ. Предметы, найденные в дольменах (из книги В.И.Марковина)

Способ погребения. Кроме дольменов, в которых хоронили не всех покойников, есть и погребения в обычных ямах, обложенным камнем. В. А. Трифонов объясняет это различие тем, что в дольменах хоронили только знать: слишком велики были затраты сил на возведение дольмена. М. Б. Рысин однако полагает, что возведение дольмена – дело большой патриархальной семьи, чьей коллективной усыпальницей гробница и была (в ней обычно 4 – 5 скелетов, доходит до 30). А знать выделялась центральным положением, величиной дольмена и отсутствием других покойников рядом.

Погребения бескурганные, часто вторичные (с предварительной декарнацией – в гробницу шли уже только кости). Рысин считает, что на этом основаны ошибочные реконструкции «сидячих» покойников – это просто сложенные кучкой кости. Положение цельных скелетов удалось проследить в очень редких случаях. Вроде есть и вытянутые на спине покойники с руками вдоль туловища и скорченные костяки, но от констатации правил обряда исследователи пока воздерживаются. Обряд явно отличается от погребения в Майкопе и Новосвободной – сильно скорченного на боку с руками перед лицом.

Поселения. Как раз поселения располагались ближе к воде – на террасах и склонах, иногда на водоразделах. Они состояли из турлучных домов (плетеные стены с глиняной обмазкой) с глинобитными полами, с малым применением камня. Печи были глинобитные и хозяйственные ямы обмазаны глиной. Похоже, что в быту носители этой культуры предпочитали глину, а не камень. Жили, однако, и в пещерах.

Хозяйство. Лесное размещение дольменов обманчиво. Прежде границы леса были выше в горах. В основном дольменная культура занимала степные ландшафты. Как и предшественники, строители дольменов кормились придомным скотоводством и мотыжным земледелием. В стаде больше всего было крупного рогатого скота, на втором месте – свиньи, а уж затем мелкий рогатый скот, также лошадь и собака. Подсобную роль играли земледелие, охота и рыбная ловля. Землю обрабатывали каменными мотыгами, урожай собирали серпами с кремневыми вкладышами, зерно мололи зернотерками.

Металл. Мышьяковистая бронза была собственная, о чем свидетельствуют льячки и слитки металла. Изделия: ножи-кинжалы с острыми или закругленными концами, боевые топоры с изогнутым книзу лезвием, тёсла, шилья. Есть бронзовые крюки для доставания мяса из котлов, украшения.

Сосуд дольменной культуры, дольмен № 1, Каменный курган, станица Новосвободная, Адыгея Источник: Сергей 6662 — собственная работа.

Керамика лепная, без отмучивания глины, с грубыми примесями-отощителями (прежде всего дресвой, то есть толченым кварцитом), неравномерного обжига, а для прикрытия изъянов покрыта слоем ангоба разных цветов, окрашена в красный цвет и залощена. Орнаментирована расчесами, прочерчена и покрыта налепами – валиками и сосцевидными налепами, накольчато-жемчужным орнаментом. Нередко орнаментирована даже внутри. Отличительная черта сосудов – четкое отделение шейки от тулова, в месте соединения – валик или желобок. Форм сосудов гораздо больше, чем у предшествующих культур – три десятка типов: кружка, кубок, амфора, горшок, кувшин, миска, чаша и т. д., они с разными петельчатыми ручками, ушками для продевания веревки, массивными ручками для упора, с носиками. Некоторые ручки имеют вид «флейты Пана» — как в Средиземноморье.

Импортными являются курильницы и сосуды с веревочным орнаментом – от северных и восточных соседей.

Фрагмент керамики с поселения Чубукин Бугор.

Камень. Кремня сравнительно мало: вкладыши, скребки, наконечники дротиков и стрел с черешками, с вогнутым основанием и с шипами. Много клиновидных каменных топоров и абразивных инструментов – точил, тёрочников и т. п. Сердолик для бус прибывал из Индии и Ирана.

Мелкая пластика представлена женскими статуэтками из камня и глины, фигурками животных: быка, барана, свиньи, кабана, зубра.

Происхождение культуры. В 1973 г. Марковин высказался так: «чем более познается материал, тем менее ясным становится вопрос о происхождении дольменной культуры Западного Кавказа».

Дело в том, что он вообще-то придерживался традиционного для советских археологов автохтонизма: все культуры развиваются на местах и на месте же спокойно возникают одна из другой. Но дольменная культура в эту схему не укладывалась. Она резко отличается от майкопской, а главное – мегалиты распространены в Средиземноморье, в Западной и Северной Европе гораздо раньше – с V тысячелетия, и дольмены схожих типов там есть. Он признал, что нужно учесть импульс с Пиренейского полуострова, но как оттуда этот импульс мог добраться до Кавказа, в какой форме – было совершенно непонятно. Дилетанты строили концепции о морских походах то ли предков басков к берегам Кавказа, то ли кавказцев в Испанию, но серьезный исследователь не мог удовлетвориться такими фантазиями.

В науке было выдвинуто в основном три гипотезы.

- Местное происхождение. По одной, предложенной в 1913 г. антропологом Д. Н. Анучиным, для объяснения происхождения дольменов не нужна никакая миграция, никакие внешние импульсы. Мегалиты были заменой пещерных погребений в скалах: перейдя в другую местность, люди, чтобы сохранить традиционный для них способ погребения, создавали искусственные скалы и пещеры. Мегалиты строились по одним и тем же мотивам, приходившим в голову в тех же обстоятельствах, и далее эта идея развивалась по одним законам и приводила к схожим формам в разных местах самостоятельно и независимо от развития в других местах. Как повсеместно приходила в голову идея погребения, так естественной была и эта ее форма – каменный ящик.

В конце ХХ века, в 1997 г., идею полицентрического происхождения дольменов возродил петербургский археолог М. Б. Рысин. Он указывает, что керамика дольменной культуры продолжает три традиции – новосвободненскую, местную энеолитическую и больше всего – малоазийско-эгейскую (но это уже не местная!). В доказательство отсутствия миграций он приводит тот факт, что нигде нет точной копии кавказских дольменов. По его мнению, для миграции нужно, чтобы в местах предполагаемого исхода данной культуры имелись комплексы-кальки. Но с таким перестраховочным критерием доказанности миграции ни одна миграция вообще не будет признана доказанной, потому что в миграцию часто уходит не вся культура, а ее молодежная фракция, плохо знающая традиции, и любая миграция – это такая встряска, в которой культура сильно меняется, включает в себя местные и вообще новые компоненты. К тому же схожих редких деталей в данном случае слишком много, это необъяснимо без признания прямого контакта.

- Южное происхождение. Вторая гипотеза намечает миграцию с Переднего Востока. Абхазский археолог Л. Н. Соловьев в 1958 г. предположил, что дольмены начали строить в Абхазии каски, пришедшие из Малой Азии (они и стали предками абхазов и адыге), а уж оттуда дольмены распространились на север. Каски, возможно, и родственны абхазам и адыге (ср. летописное наименование черкесов касоги), но в Малой Азии как раз дольменов нет. В 2011 г. В. А. Трифонов, опираясь на материалы Рысина, обновил эту идею. Он указывает, что более всего керамика дольменной культуры близка как раз к малоазийско-эгейской традиции. Но откуда появляются сами дольмены, Трифонов не указывает.

- Северо-западное происхождение. Третья гипотеза усматривает корни дольменной культуры на севере и западе, в Центральной Европе. Первым это высказал еще финский археолог А. М. Тальгрен в 1925 г. В 1974 г. супруги В. А. Сафронов и Н. А. Николаева разработали эту идею подробно в материале, предположив, что культура шаровидных амфор разнесла мегалитическую традицию, богато представленную на Западе и Севере Европы, по Восточной Европе, где она проявляется в культурах усатовской, нижнемихайловской и кемиобинской (Крым). А на Кавказе эта волна породила культуру Новосвободной (оставив там двухкамерные галерейные гробницы) и чуть позже дольменную культуру Западного Кавказа, дав ей массовое применение дольменов как коридорных гробниц. Супруги снабдили свои работы сравнительными таблицами, в которых проследили одни и те же компоненты во всех этих культурах.

В 1980-е, 90-е и 2000-е годы А. Д. Резепкин, установив родство разных категорий кавказских мегалитов с разными европейскими, предположил, что подковообразные гробницы ведут свое происхождение от пиренейских псевдокупольных гробниц, прямоугольные двухкамерные гробницы Новосвободной – от галерейных гробниц культуры воронковидных кубков Центральной и Северной Европы, а дольмены – от коридорных гробниц культуры шаровидных амфор. Он связывает распространение этих мегалитических проявлений по Европе с распространением чернолощеной керамики. Как пиренейские типы попали на Кавказ он не конкретизирует. Возможно, стоит поискать более близкие варианты псевдокупольных гробниц или их дериватов на островах Средиземноморья или на Балканах.

Остается еще возможность того, что каждая из этих гипотез отражает часть реальности, то есть, что разные компоненты дольменной культуры оказались в ней из разных источников, а ее носители – очень смешанная популяция.

ЛСК